Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако в коротком письме к Брюсову, отправленном из Каира, Гумилев печалится, что ему не удается проникнуть «вглубь страны». Вместо этого молодой путешественник собирается отправиться «в Палестину или в Малую Азию». Но тут у него совершенно неожиданно кончаются деньги.

Каким-то образом добирается он до Александрии, где день или два голодает; должно быть, ему становится худо от голода — в порту рабочие, сжалившись, кормят его хлебом и помидорами. Наконец он занимает деньги у ростовщика (заложив колечко?), покупает билет на пароход (6 октября) и возвращается, согласно Лукницкому, тем же путем — через Одессу и Киев.

Когда Гумилев вернулся в Царское Село?

Ахматова пишет, что путешествие его продолжалось «шесть недель». Значит, оно должно было закончиться примерно 20 октября. Утверждение Панкеева, согласно которому Гумилев 29 ноября (!) прибыл из Египта в Париж и уже оттуда вернулся в Россию, можно даже не комментировать.

В письме к Брюсову от 27 ноября Гумилев пишет, что вернулся в Царское недели три назад. То есть около 9 ноября.

Попробуем посчитать. Если Гумилев возвращался из Египта «тем же путем», он должен был прибыть в Одессу 27 или 28 октября, в Киев — 30-го или 31-го, в Петербург (если считать, что в Киеве он провел не больше двух дней) — между 3 и 5 ноября. Впрочем, пароход из Каира в Одессу мог доплыть и несколько быстрее: все зависело от продолжительности стоянок в портах. Существует письмо Гумилева к В. Кривичу, при публикации [49] Р. Тименчик. Неизвестные письма Н. Гумилева // Вестник АН СССР. 1987. № 1.

датированное «26 октября, Каир». В этом письме он обещает «быть через несколько дней» в Царском Селе. Может быть, надо читать не «Каир», а «Киев»? (Тем более что из Каира добраться до Царского Села за несколько дней в ту эпоху было физически невозможно.) Если так, Гумилев должен был вернуться домой примерно к 1 ноября.

Таким образом, его поездка заняла не шесть, а по меньшей мере семь с половиной недель. Из них в Египте — пять дней.

Так вот путешествовали без малого сто лет назад…

Глава пятая

Инициация

1

В Царском Селе Гумилев поселяется с родителями — сперва на Конюшенной улице, 35, в доме Белозеровой (ныне дом 29), потом (с 1909 года) — на Бульварной улице, 49, в доме Георгиевского. Семикомнатная квартира в доме Белозеровой была тесна для огромной семьи: больной отец, мать, Николай, Дмитрий, Александра с сыном и дочерью. Николаю было трудно, потому что уже никто в семье (кроме матери) не был для него в эти годы по-настоящему близким человеком: ни Дмитрий — заурядный молодой офицер, ни отец, ни Александра, которую В. Срезневская, общавшаяся с ней в 1910-е годы, называет «злой, завистливой и чрезвычайно неумной» [50] Воспоминания Срезневской были отредактированы самой Ахматовой; без сомнения, здесь отразилось ее собственное отношение к свояченице. Заметим, однако, что Ахматова ни разу в жизни не сказала худого слова об А. И. Гумилевой.

. У Гумилевых жила еще и собака — Молли, сука английского бульдога. Летом 1912 года она принесла щенков; в 1916-м она была еще жива и здорова. Поэт относился к ней с большой нежностью.

Нижний этаж занимала семья художников — Дмитрий Николаевич Кардовский, видный книжный график и сценограф, и его супруга Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская, живописец, с дочерью и прислугой. Гумилевы и Кардовские продолжали общаться и после переезда на Бульварную. Ольга Делла-Вос-Кардовская написала в ноябре 1908-го (т. е. сразу же по возвращении из Египта) портрет Гумилева, привлеченная не столько его поэтическим даром, сколько «какой-то своеобразной остротой в характере лица». Удивительно, что общепризнанно некрасивая внешность Гумилева становилась предметом интереса стольких художников — в течение всей его жизни.

Продолжаются и другие царскосельские знакомства.

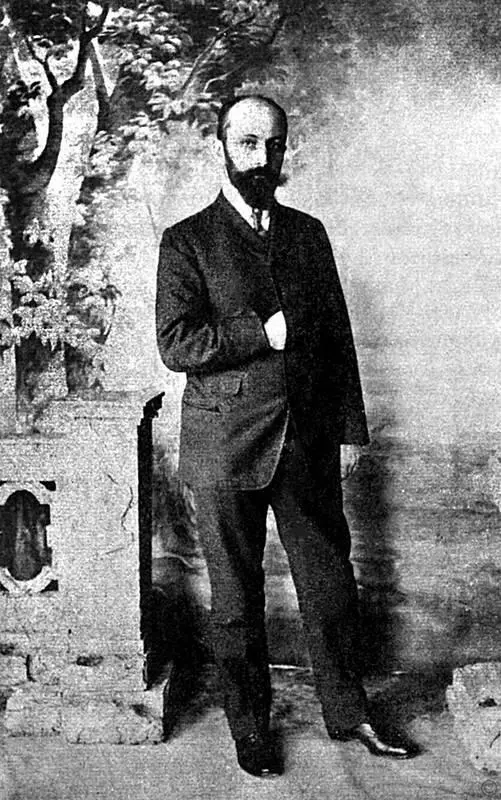

Дмитрий Кардовский, 1900-е

Чаще, чем прежде, видится он в это время с Анненским, который, как вспоминал он позднее, «поражал пленительными и необычными суждениями». Видимо, те воспоминания, которые зафиксированы в стихотворении «Памяти Анненского», относятся именно к этому времени:

Я помню дни: я робкий, торопливый,

Входил в высокий кабинет,

Где ждал меня спокойный и учтивый,

Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных

и странных,

Как бы случайно уроня,

Он вбрасывал в пространства

безымянных

Мечтаний — слабого меня.

Мы довольно мало знаем про «живое» общение двух поэтов. Разумеется, ни в коем случае нельзя воспринимать как мемуарное свидетельство чисто беллетристический текст Г. Адамовича «Вечер у Анненского», где автор (которому в момент смерти Анненского было семнадцать лет) гостит у Анненского вместе с Гумилевым и Ахматовой (которая не была с Анненским знакома и которая в 1909 году ни разу не была в Царском Селе). Несомненно одно: только в эти годы Гумилев, сам искавший новые пути для своей поэзии, приближавшийся к черте зрелости, по-настоящему оценил гений своего гимназического «грека». Именно Гумилев открыл поэзию Анненского сверстникам и способствовал его вхождению в круг деятелей «нового искусства» — круг, от которого Иннокентий Федорович долго был отлучен обстоятельствами.

Образовательный разрыв между переводчиком Еврипида, ученейшим филологом, и недавним гимназистом-двоечником был велик. Но если Гумилев многое знал приблизительно и понаслышке, то базовые вещи помнил хорошо — и бывший директор Царскосельской гимназии имел случай оценить это. Делла-Вос-Кардовская вспоминает, что «он однажды спорил с Анненским о каких-то словах в произведении Гоголя и цитировал на память всю вызвавшую разногласие фразу. Для проверки мы взяли том Гоголя, и оказалось, что Николай Степанович был прав».

Ольга Делла-Вос-Кардовская, 1900-е

В годы, когда Гумилев находился в Париже, в Царском Селе появился еще один поэт. Человек лет под тридцать, высокого роста, плотный, коротко остриженный, с очень румяным лицом, он ежедневно подолгу прогуливался по царскосельским паркам — с тростью в руках и с завернутыми штанинами. Но царскоселы знали, что этого (на вид) здоровяка, графа Василия Алексеевича Комаровского, заставила поселиться в пригороде у пожилой тетушки неизлечимая «падучая болезнь». Сам он мог спокойно рассказывать «о своем бесновании в комнате с мягкими стенами». Юность его, как у князя Мышкина, прошла в европейских нервных лечебницах. Кроме эпилепсии, он страдал тяжелейшим пороком сердца. У него были основания не ожидать особенно долгой жизни…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: