Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Концовка ревельского издания книги Н. С. Гумилева «Шатер». Рисунок Н. К. Калмакова, 1922 год

Применительно к «Шатру» остается открытым вопрос об источниках, которыми пользовался поэт. В случае «абиссинских» стихотворений он основывается на собственном опыте. Это же можно сказать о таких текстах, как «Египет», «Суэцкий канал», «Красное море». Но в других текстах Гумилев использует, по всей вероятности, книжные источники. Какие?

Где-то («Экваториальный лес», «Замбези») Гумилев черпал информацию, видимо, не столько из научных монографий, сколько из романов Хаггарда и других не самых серьезных беллетристов конца XIX века, или из «Истории великих путешествий» Жюля Верна. Не надо забывать и о выходившем с 1861 года в Петербурге журнале «Вокруг света». Оттуда (если не из газет) мог почерпнуть Гумилев имена Чаки и Дагмары — зулусских вождей первой половины XIX века, основателей воинственной южноафриканской империи. Не случайно в первоначальном списке присутствуют Трансвааль и Родезия: Англо-бурская война была в 1900–1902 годы (когда юный Гумилев был к политике совсем не равнодушен!) любимой темой застольных разговоров.

Но несколько стихотворений («Дамара», «Дагомея», «Нигер») свидетельствуют о более серьезном изучении поэтом географии и фольклора той части африканского контиента, где самому ему побывать не пришлось. По оценке А. Б. Давидсона (профессионального африканиста!), Гумилевым использован очень широкий материал — и допущено «поразительно мало ошибок». Откуда же этот материал взят? «Шатер» писался в Париже. Видимо, в поисках источников этих стихов следовало бы просмотреть прежде всего французскую африканистскую литературу начала XX века. Не будем забывать, в частности, о дружбе поэта в 1906–1908 годы с семьей Ж. Деникера. А в 1910 году, приехав с молодой женой в Париж, Гумилев, по свидетельству Иванова, находил время для посещения этнографических музеев. Во всяком случае, в популярных многотомных географических сочинениях Э. Реклю («Земля и люди») и Ф. фон Гельвальда, выходивших в русском переводе в конце XIX века и, без сомнения, Гумилеву известных, ничего подобного сюжетам этих стихотворений нет.

«Мик» появился в 1918 году — в не самое удачное для сказочной «африканской поэмы» время. Иванов-Разумник иронизировал:

Старый мир рушится; новый рождается в муках десятилетий; А. Блок, А. Белый, Клюев, Есенин откликаются потрясенной душой на глухие подземные раскаты — какое паденье! какая профанация искусства!.. И утешительно видеть пример верности и искусству, и себе… Прошлое Н. Гумилева является ручательством за его литературное настоящее и будущее. Десятилетием раньше, в годы первой русской революции, этот начинающий тогда поэт, верный сладостной мечте, рассказывал в книжке стихов «Романтические цветы» все о том же, о том, как

Далеко, далеко на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Этот «изысканный жираф» поистине символичен, он просовывает шею из-за каждой страницы стихов Н. Гумилева. Мы можем быть спокойны: искусство стоит на высоте. Пусть мировые катастрофы потрясают человечество, пусть земля рушится от подземных ударов: по садам российской словесности разгуливают павианы, рогатые кошки и, вытянув длинную шею, размеренным шагом «изысканный бродит жираф» ( Знамя. 1920. № 3/4 ).

Так же ироничен был Э. Голлербах, чья рецензия на севастопольский «Шатер» (Жизнь искусств. № 806. 30 августа 1921) называлась «Учебник географии в стихах». «Искренне желаем, — с притворным энтузиазмом восклицал рецензент, чьи отношения с Гумилевым на тот момент были далеко не дружескими, — чтобы книжка эта получила широкое распространение среди детей младшего возраста и облегчила им изучение Африки». Рецензия увидела свет уже после гибели Гумилева, но за два дня до того, как о ней стало известно. Тональность откликов, появившихся после 1 сентября 1921-го, была, конечно, иной. Сам Голлербах в неотправленном письме в журнал «Вестник литературы» выражал сожаление, что его заметка «приобрела тягостный смысл», но при этом отказаться от своей оценки «Шатра» не желал.

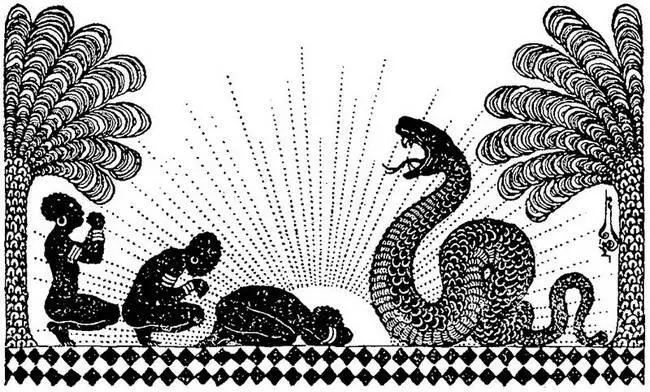

Концовка отдельного издания поэмы Н. С. Гумилева «Мик».

Рисунок М. В. Добужинского, 1918 год

В «Огненном столпе» африканский (абиссинский) мотив возникает дважды. Первый раз — в «Леопарде», второй — в знаменитых «Моих читателях»:

Старый бродяга в Аддис-Абебе,

Покоривший многие племена,

Прислал ко мне черного копьеносца

С приветом, составленным

Поскольку два других «читателя» имеют легко распознаваемые прототипы (Блюмкин и Колбасьев), логично предположить, что и «старому бродяге» есть соответствие в реальности. Судя по процитированным строкам, «бродяга» — белый (иначе не нужно было бы упоминать о расовой принадлежности копьеносца) и, вероятно, русский, причем русский, знакомый с современной поэзией.

А. Давидсон находит двух людей, которые могли быть прототипами этого «старого бродяги». Оба — русские офицеры, натурализовавшиеся в Абиссинии, женившиеся на местных уроженках и служившие на новой родине в высоких чинах. Один — Иван Филаретович Бабичев (1871–1955), прибывший в страну в 1897 или 1898 году в составе русской миссии и ставший фитаутари (полковником) императорской гвардии; его сын, «Мишка» Бабичев, стал первым эфиопским летчиком, а в 1946 году был временным поверенным Абиссинии в СССР. Второй (его кандидатура кажется Давидсону предпочтительной) — Евгений Евгеньевич Сенигов (1872 — после 1923), художник по призванию, социалист по взглядам, проживший жизнь средневекового кондотьера. Выпускник Александровской военной гимназии, он начинал службу в Фергане, а в 1898 году — примерно тогда же, когда и Булатович, и Краснов, и Бабичев, — попал в Абиссинию. Оставшись в стране — по личным или по политическим причинам, — он три года служил у поминавшегося уже Леонтьева, с 1901 по 1918 год был начальником левого крыла армии раса Вальдегеоргиса и управляющим провинцией Уалле. Русские дипломаты несколько раз неодобрительно упоминают этого «совершенно абиссинившегося» русского офицера, не имевшего — в отличие от Бабичева — никакой связи с русской общиной и даже «недружественно относящегося» к своему отечеству. Подлинным его увлечением была живопись; называть его, как иногда делали, «русским Гогеном», оснований нет — его акварели выполнены в кондовой передвижнической манере и едва ли обладают большой художественной ценностью, но их этнографическое значение переоценить трудно. Такой человек мог из любопытства достать стихи заезжего декадента и заставить своего подчиненного-абиссинца заучить их наизусть. Встреча с ним могла произойти в 1910–1911 годы — в 1913-м Гумилев в Аддис-Абебе не был, и в «Дневнике» 1913 года Сенигов не упоминается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: