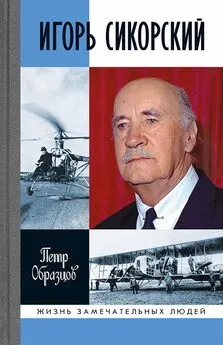

Петр Образцов - Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский

- Название:Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-216-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Образцов - Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский краткое содержание

Русские ученые и изобретатели открыли или изготовили и внедрили в жизнь радио и телевидение, телеграф, фотосинтез и хемосинтез, лазеры, синтетический каучук, электросварку, витамины, наркоз, крекинг нефти, высокооктановый бензин, танкеры, трактора, танки, нефтепроводы, теплоходы, паровозы, тепловозы, компьютерные томографы, систему трехфазного тока, электродвигатели, холодильники, стиральные машины… Но вот только многие из них, вынужденные покинуть родину, главные свои открытия сделали за рубежом. США, Франция, Англия, Германия, Чехословакия, Швейцария, Австрия — во всех этих странах русские эмигранты внесли значительный вклад в науку и технику. Это и есть «Россия, которую мы потеряли». Одни из ярчайших представителей этой России — изобретатель телевидения Владимир Зворыкин и авиаконструктор Игорь Сикорский, которые могли бы прославить и обогатить свою Родину, но им не дали этого сделать…

Возрастных ограничений нет

Русские гении за рубежом. Зворыкин и Сикорский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Те несколько лабораторий, которые я посетил, особенного впечатления на меня не произвели, так как мало отличались от того, что я помнил. Они находились в основном в старых зданиях и были плохо оборудованы, особенно по сравнению с новыми, хорошо оснащенными лабораториями в Соединенных Штатах. Тем не менее я увидел много оригинальных экспериментов и результатов, с которыми прежде был не знаком. Конечно же, я спросил о профессоре Борисе Розинге, но большинство людей о нем никогда не слышали. В конце концов я узнал, что его арестовали, что он был сослан в Архангельск, где вскоре и умер.

Во время моей лекции в Политехническом институте я с удивлением увидел своего друга Петра Капицу, которого давно знал и в чьей лаборатории в Кембридже, в Англии, бывал раньше. Он был вместе с профессором Абрамом Иоффе, чьи лекции я посещал еще студентом. Я спросил Капицу, когда он возвращается в Кембридж, поскольку планировал заехать туда на обратном пути, но был удивлен его неуверенным ответом. Позднее я узнал, что ему не разрешили вернуться в Англию. Таким образом, он остался в России. Правда, получил должность директора Института физики в Москве. Об этом я узнал позднее, уже после возвращения в Соединенные Штаты, а то бы я и сам стал сомневаться в том, что мне удастся вернуться.

Я также посетил свою „альма-матер“, но не нашел никого из тех, кого знал раньше. Институт сильно изменился. Несколько раз я сходил в театры и посмотрел несколько опер и балетов, которые мне показались такими же прекрасными, как и раньше.

Я встретился с сестрами, у которых все было хорошо, хотя они постарели намного больше, чем я ожидал. Муж Анны, одной из моих сестер, как я уже упоминал, теперь был не только профессором в Горном институте, но и членом Академии наук, что, как я понял, было большой честью в русской научной жизни. Их нынешний статус был вполне удовлетворительным, но было ясно, что они пережили тяжелые времена и говорить об этом не выражали желания. У них был сын, они казались очень счастливыми. Вторая моя сестра, Мария, жила недалеко от них. Она бросила свою медицинскую карьеру и работала оформителем в институте. Со времени моего отъезда она вышла замуж, имела дочь, муж ее умер во время революции. От них я узнал, что моя мать тоже умерла, в Муроме, во время Гражданской войны. Они почти не общались с другими родственниками и мало что о них знали.

Моя неделя в Ленинграде пролетела очень быстро, и вскоре я уже ехал на поезде в Москву. Вагоны были чистые и удобные, и в купе подавали горячий чай с печеньем. В Москве нас отвезли в гостиницу, в которой я и раньше останавливался, но теперь ее переименовали. Тут расписание моего визита повторилось. Я читал лекции практически каждый день, ходил в театр по вечерам, искал родственников и встречался с ними.

Москва изменилась больше, чем Ленинград; было много новых зданий, и строилось метро. По специальной просьбе и с помощью моего компаньона нам разрешили пройтись по недостроенному тоннелю между станциями. Даже по неоконченному виду было понятно, что это проект, грандиозный по своему замыслу.

В Москве со мной беседовал глава Наркомата связи, который хотел знать, не будет ли американская компания, в которой я работал, заинтересована в том, чтобы продать и установить в Москве телевизионный передатчик и несколько приемников. Я ответил, что я всего лишь инженер-исследователь и у меня нет полномочий в коммерческих делах фирмы, но, если он хочет, я могу передать его вопрос главе RCA».

Во время визита в Москву со Зворыкиным произошло одно из самых странных совпадений в его жизни. Он, конечно, был рад визиту на родину, но теперь это была совсем другая страна, нежели та, которую он помнил. Революция, Гражданская война и возрастающие сталинские репрессии оставили свой психологический отпечаток, который был заметен даже самому невнимательному наблюдателю. Зворыкин столкнулся с этой ситуацией лично во время спектакля во МХАТе. Пьеса называлась «Дни Турбиных» Михаила Булгакова.

«Вместе со мной был глава Наркомата связи, которого сопровождало еще несколько инженеров. Некоторых из них я встречал раньше, во время моих визитов в различные лаборатории. Мы сидели в первом ряду, одного из главных героев играл знаменитый русский актер Василий Качалов. Он был так близко от нас, что, казалось, мы могли дотронуться до него. Я сидел между наркомом и каким-то человеком, который почему-то мне казался знакомым. Однако я не мог вспомнить ни кем он был, ни где я встречал его прежде.

Во время антракта мы разговорились, и я спросил его, откуда он родом и чем занимался. Когда он ответил, что родом из Екатеринбурга и раньше был зубным врачом, я внезапно узнал в нем следователя, который допрашивал меня, когда я был в тюрьме. Я был уверен, что он меня не узнал, иначе ситуация была бы неловкой для нас обоих. Но все же я был расстроен, и, когда в следующем акте услышал монолог, описывающий интеллигента, разрывающегося между революционными симпатиями и патриотическими чувствами, я попал под магию пьесы. Ситуация была очень похожа на ту, в которой я сам в те далекие годы оказался в Киеве. Я начал чувствовать надвигающуюся опасность, и моим единственным желанием было убежать. Только собрав все свои силы, я остался на месте, вцепившись в подлокотники кресла.

Из Москвы меня самолетом увезли в Харьков, Киев и, наконец, в Тбилиси. Мои впечатления от этих городов были менее яркими, в основном потому, что я знал их хуже, чем Ленинград. Служба гражданской авиации все еще была в процессе становления, поэтому взлетные полосы были в основном покрыты травой и условия в аэропортах весьма примитивными. Я помню, как при посадке на одном из промежуточных аэродромов пилот увидел на полосе нескольких свиней и ему пришлось сигналить, прежде чем они убежали. И только тогда мы смогли приземлиться.

Я попросил, чтобы в план моего визита включили Тбилиси, так как там жил мой старший брат Николай. Местные инженеры, которые собирались прийти на мою лекцию, предложили, чтобы мы сначала заехали в Пятигорск, где они встретили нас на машине. Оттуда мы поехали по очень красивой Военно-грузинской дороге через горы в Тбилиси. Я никогда раньше не ездил этим путем и поэтому был очень благодарен организаторам за короткий перерыв в довольно монотонном путешествии. Меня поселили в лучшей гостинице города, и в тот же вечер я пошел в гости к брату, с которым не виделся почти двадцать лет. Он обосновался в Тбилиси задолго до революции, работал инженером-строителем, построил несколько дамб, гидроэлектростанций и ирригационных каналов. После революции продолжал работать там же в качестве эксперта. Кстати, за два года до нашей встречи его арестовали, как и многих других инженеров, по какому-то неопределенному обвинению в саботаже. Он провел несколько месяцев в тюрьме. Так как некоторые его проекты еще находились в стадии строительства, ему разрешили работать в тюрьме, а потом позволили взять на работу некоторых его коллег (тоже арестованных) помогать ему. Наконец, когда строительство дошло до завершающей стадии, вся группа была послана на стройку. Когда же строительство было удачно закончено, их выпустили и больше не арестовывали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: