Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов

- Название:Судьбы Серапионов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический проект

- Год:2003

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7331-0168-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Фрезинский - Судьбы Серапионов краткое содержание

Книга Б. Я. Фрезинского посвящена судьбе петроградских писателей, образовавших в феврале 1921 г. литературную группу «Серапионовы братья». В состав этой группы входили М. Зощенко, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Слонимский, К. Федин В. Каверин, Л. Лунц, И. Груздев, Е. Полонская и Н. Тихонов.

Первая часть книги содержит литературно-биографические портреты участников группы (на протяжении всего творческого и жизненного пути). Вторая — на тщательно рассмотренных конкретных сюжетах позволяет увидеть, как именно государственный каток перемалывал судьбы русских писателей XX века, насколько губительным для них оказались попытки заигрывать с режимом и как некоторым из них удавалось сохранять человеческое достоинство вопреки обстоятельствам жестокого времени. Автор широко использовал в книге малоизвестные и неопубликованные материалы государственных и частных архивов. В качестве приложения публикуются малоизвестные статьи участников группы, а также высказывания их коллег, критиков и политиков 1920-х гг. о Серапионовых братьях.

Судьбы Серапионов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первая книга Лунца в России вышла только в 1994 году.

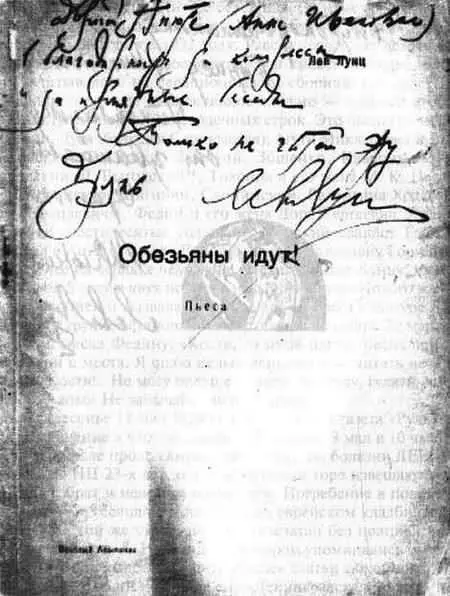

Дарственная надпись Л. Н. Лунца А. И. Ходасевич на оттиске: Лев Лунц. «Обезьяны идут!». Пьеса («Веселый альманах», изд. «Круг», 1923).

«Дорогой Анюте (Анне Ивановне) с благодарностью за компрессы и за приятные беседы. Только не читай эту дрянь. Лев Лунц».

Собрание А. Л. Дмитренко (С. Петербург). (Далее в книге все автографы, местонахождение которых не указано, — из собрания автора).

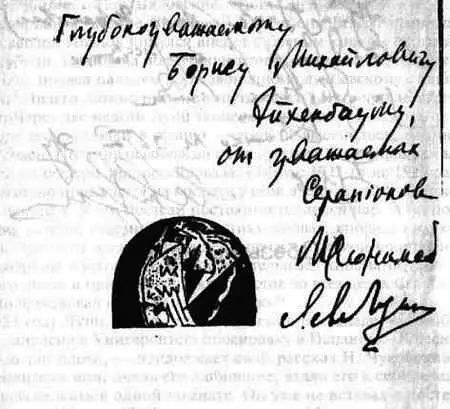

Дарственная надпись Л. Н. Лунца и М. Л. Слонимского Б. М. Эйхенбауму на книге: «Серапионовы братья. Альманах первый» («Алконост». СПб., 1922).

«Глубокоуважаемому Борису Михайловичу Эйхенбауму от уважаемых Серапионов М. Слонимский, Лев Лунц».

Собрание Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958)

Самый знаменитый и значительный писатель из Серапионов, Михаил Михайлович Зощенко, родился в Полтаве в дворянской семье; его отец был художник-передвижник. Вскоре после рождения будущего писателя семья переехала в Петербург. В 1913 году по окончании гимназии Зощенко поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но уже в 1915 году, закончив краткосрочные курсы, ушел на фронт добровольцем — войну начал прапорщиком. В 1916 году был ранен, отравлен газами (порок сердца, полученный в итоге, преследовал потом Зощенко всю жизнь), и в марте 1917-го в чине штабс-капитана из-за сердца демобилизован. К тому времени он имел пять боевых наград.

После октябрьского переворота Зощенко служил в войсках пограничной охраны, затем снова из-за сердца был уволен и снят с военного учета. Он сменил несколько гражданских профессий: агент уголовного розыска, инструктор по кролиководству, старший милиционер, сапожник, столяр, наконец, конторщик и помощник бухгалтера [141] Зощенко пишет об этом, завершая книгу «Возвращенная молодость».

.

Литературные интересы Зощенко определились рано — еще в детстве он писал стихи, рассказы, эпиграммы. С лета 1917 года он пишет массу рассказов, отдавая литературе все свободное время. Период 1917–1919 годов в его работе называют рукописным: ничего из написанного Зощенко не печатал. Один послефронтовой рассказ Зощенко послал в редакцию газеты; полученный по почте ответ: «Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри» подтолкнул его пойти в Студию Корнея Чуковского изучать литературу. Молодого Зощенко Чуковский запомнил таким: «Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджаке и в изношенных штиблетах. Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах» [142] Вспоминая Михаила Зощенко. Л., 1990. С. 34.

.

Елизавета Полонская, тоже занимавшаяся у Чуковского в ту пору, вспоминала, как ей и Зощенко К. И. поручил подготовить реферат по Блоку, и Зощенко, отказавшись от коллективного творчества, принес в студию свой текст. Ему пришлось читать после Полонской, и он не смог: «Другой стиль». Тогда Чуковский взял его тетрадку и начал читать сам: «Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота… Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал: „Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения“» [143] Е. Полонская. Студия Всемирной литературы (цитирую по авторской машинописи, подаренной мне М. Л. Полонским).

.

Изучая послереволюционную русскую литературу, Зощенко убедился в её неадекватности новой публике. За короткое время страна напрочь переменилась; другие люди стали определять ход истории, старая и, как оказалось, несостоятельная интеллигенция исчезла. Можно было делать вид, что ничего не случилось, и писать языком, привычным с детства, писать для близких друзей и равных (такой путь выбрал Булгаков). Зощенко избрал иную литературную и нравственную дорогу. Много позднее, в 1930 году, он писал Горькому: «Меня часто ругают за эту мелкую и неуважаемую форму, которую я избрал. Но я… пошел все же на это дело в полном сознании, что так требуется, ожидая при этом всяких для себя неприятностей… Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину, какую-то, если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стишки о цветочках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено» [144] М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 162.

.

Зощенко принял как необходимость — писать так, чтобы эти страшные люди его понимали, и добился этого, филигранно изменив литературный язык.

В 1921 году написаны и опубликованы первые вещи из книги «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Всеобщий и ошеломляющий успех этих рассказов (социокультурный спектр их читателей — фантастически широк) принес Зощенко всероссийскую славу. Эта слава его мало изменила. Вениамин Каверин, человек совсем иного типа, вспоминал о Зощенко: «Его в особенности интересовали люди ничтожные, незаметные, с душевным надломом… Да и в жизни он склонен был встречаться с людьми средними, глуповатыми, обыкновенными… Но Зощенко был щедр, швырялся деньгами (в лучшую пору), любил женщин, к которым относился по-офицерски легко. Эта легкость не мешала ему, однако, нежно заботиться о них после неизменно мягкого, но непреклонного разрыва» [145] В. Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 61–62.

.

Читая рассказы Зощенко, люди падали от смеха. Его литературные вечера везде собирали полные залы. Профессионально работавший для эстрады литератор В. Поляков вспоминал: «В отличие от актеров Зощенко покойно, без выражения, с тишайшей и тончайшей, почти незаметной акцентировкой читал свои вещи. И, наверное, именно поэтому в зале возникал гомерический хохот после каждого его слова» [146] Вспоминая Михаила Зощенко. С. 167.

.

Художники боролись за право его иллюстрировать; и тут, надо сказать, Михаил Михайлович оказался не на высоте. Возмущенный им график Милашевский вспоминал: «Я сделал портрет Синебрюхова. Мне кажется, неплохо. В нем были следы той эпохи, в которой мы оба жили. Михаилу Михайловичу рисунок очень понравился, да и всем „Серапионам“ тоже, но, как оказалось, ненадежно понравился. Как только при издании ему предложили в качестве художника присяжного карикатуриста, смехуна-профессионала, он сразу позабыл о моем рисунке. Конечно, он мог сказать мне: „…Я предпочитаю Тырсу, Бруни или Конашевича“, — и он был бы прав… Но он предпочел… Так с хохотунами и остался Михаил Михайлович…» [147] Звезда. 1970. № 12. С. 197.

.

Интервал:

Закладка: