Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

- Название:С мольбертом по земному шару

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00447-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару краткое содержание

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

С мольбертом по земному шару - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1879–1880 годах вспыхнуло восстание народа телугу в районе Рампа. Повстанцы перешли к тактике партизанской войны и долго тревожили колонизаторов смелыми операциями. Серьезные крестьянские выступления происходили в Бихаре, в раджастханском княжестве Удайпур и на Малабарском берегу.

Все эти выступления народных масс были жестоко подавлены. Верещагин неоднократно слышал рассказы о том, как английские каратели казнили активных участников восстаний, захваченных в плен. Их привязывали к жерлам орудий. В результате выстрелов их тела оказывались растерзанными на кровавые куски. Рассказы об этих зверствах художник слышал не только от индийцев, но и от британских офицеров и генералов, прибегавших к подобной экзекуции. Такие казни через расстрел из пушек применяли при подавлении и индийского народного восстания 1857–1859 годов, и последующих локальных выступлений. Какова была цель этой, казалось бы, бессмысленной жестокости? Прибегая к ней, каратели стремились воздействовать на религиозные чувства своих жертв, вселить в них панический страх перед возможностью такой расправы. Это была своего рода нравственная пытка. Индуисты верили в переселение душ. Согласно их представлениям, человек праведной жизни после смерти обретет новое рождение, перевоплотившись в представителя более высокой касты, а праведный брахман попадет после смерти в разряд небожителей и достигнет вечного блаженства. Земная жизнь лишь временный этап между очередными перерождениями, ступенька на пути к жизни небесной, поэтому индуист спокойно встречал смерть, не боялся умереть от пули карателей. Однако жестокая казнь через расстрел из пушек и растерзание тела лишала индуистов пути к вечному блаженству, нарушая привычный ход эволюции души.

За время этой поездки в Индию Верещагин побывал в Бомбее, Агре и Дарджилинге, в предгорьях Гималаев. Как можно судить по письму художника Стасову из Агры от 15 ноября 1882 года, английские колониальные чиновники встретили Верещагина подозрительно и настороженно. «В Индии меня считают (большинство) за агента русского правительства, а русское правительство, и в особенности сам (имеется в виду царь Александр III. — Л. Д. ), считают меня за агента революционеров и поджигателей, недостает только, чтобы заподозрили во мне английского агента, несмотря на мою национальность», — писал Верещагин.

Гималаи

К сожалению, художник не оставил подробных литературных публикаций о втором индийском путешествии. Письма к друзьям помогают выяснить немногое, в основном названия географических пунктов, которые он посетил. «Листки из записной книжки» дают представление лишь о некоторых впечатлениях их автора, сложившихся во время двух поездок. Находясь в Индии, художник не столько отдыхал и лечился, сколько работал. Он писал этюды-пейзажи и этюды-портреты. По-видимому, к числу его работ, написанных в результате второго индийского путешествия, можно отнести два портрета — «Мусульманин-слуга» и «Мусульманин-чиновник», превосходные по технике исполнения и глубоко психологичные. Особенно хорош «Мусульманин-слуга». По мнению искусствоведов, это одна из лучших портретных работ художника. Портрет-этюд изображает немолодого уже человека в светлой чалме, с крупными чертами смуглого лица, окаймленного бородой, выразительными карими глазами. Перед нами человек неглупый, с волевым, энергичным характером, знающий себе цену. Легкий наклон головы придает выражению лица некоторую настороженность, сосредоточенность. Быть может, слуга ожидает распоряжения от своего господина. В его глазах угадывается выражение скрытой грусти от сознания своего подчиненного положения. Но в нем нет ни забитости, ни раболепной покорности. Услужливый, исполнительный слуга сохраняет степенную выдержку, чувство собственного достоинства.

Критики Верещагина не раз писали о том, что художник, будучи по преимуществу мастером многоликих композиций и массовых сцен, не уделял достаточного внимания человеческому лицу и что вообще индивидуальные психологические образы людей ему не удавались. Подобные критические высказывания в адрес В. В. Верещагина делал, в частности, И. Н. Крамской, в целом высоко ценивший его творчество, гражданский пафос его произведений. «Мусульманин-слуга» и другие этюды-портреты, написанные художником в пору зрелого мастерства, наглядно опровергают подобные упреки критиков и свидетельствуют об обратном. Хотя портрет занимал в творчестве Верещагина далеко не ведущее место, в своих лучших работах этого жанра художник смог создать глубокие и выразительные образы и стать вровень с лучшими русскими портретистами. Что же касается многоликих композиций или массовых сцен, то законы этого жанра требовали иных выразительных средств и приемов, которыми Верещагин успешно владел. Созданию его обобщенных, или коллективных, образов помогали композиция, пейзаж, место персонажа в композиции, его поза, костюм и т. д. Вспомним, как на большом полотне «Перед атакой», на котором зритель вообще не видит лиц большинства солдат, обращенных к нему спиной, Верещагин сумел создать с помощью тревожной драматической ситуации, мрачного осеннего пейзажа и напряженных поз выразительный образ солдатской массы.

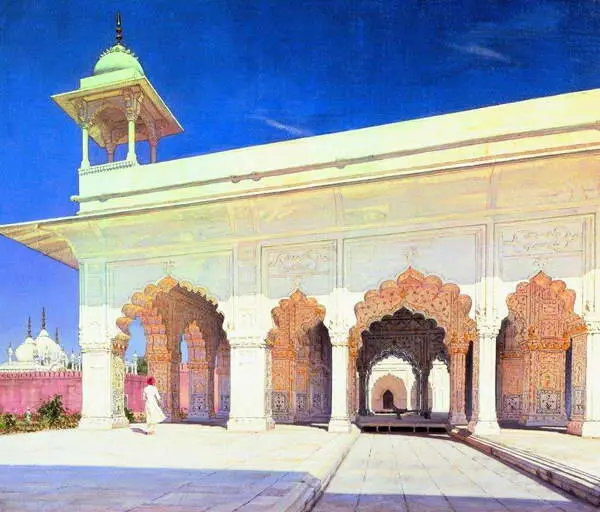

Тронный зал Великих Моголов в Дели. 1875–1877 гг.

Не ради новых гималайских пейзажей и этюдов-портретов ехал Верещагин вторично в Индию. Он стремился написать центральное полотно индийской серии — картину-притчу, острый памфлет, обличающий британский колониализм. Пусть колонизаторы окажутся у позорного столба. Эта идея вылилась в конкретный замысел — воспроизвести на полотне расправу английских карателей с индийскими повстанцами. Замысел этот в каком-то предварительном виде возник у художника еще во время его первого индийского путешествия. Уже тогда Верещагин задумывался над сюжетом будущей картины, интересовался костюмами повстанцев и солдат колониальной армии. Но от воплощения этого замысла его отвлекла поездка на Балканы, а потом работа над картинами балканской серии. И вот теперь, шесть лет спустя, художник возвратился к своему замыслу. Он вознамерился написать сцену жестокой, изощренной казни повстанцев через расстрел из пушек.

Собирая материал для будущей картины, Верещагин расспрашивал живых очевидцев казней. Руководившие казнями британские офицеры-каратели не делали из этого секрета, а порой даже с самодовольным бахвальством и откровенностью говорили о своих кровавых «подвигах». Индийцы же вспоминали о трагических событиях с гневом и болью, посылая карателям свои проклятия. Художник интересовался артиллерийскими системами, состоявшими в то время на вооружении британской колониальной армии в Индии, делал эскизные зарисовки солдат-англичан. Либо во время второго индийского путешествия, либо по возвращении из Индии Верещагин написал этюд к будущей картине — солдат-англичанин в светлом шлеме, синем мундире и брюках с красными лампасами стоит возле легкого полевого орудия. Из таких вот пушек такие вот солдаты колониальной армии расстреливали повстанцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: