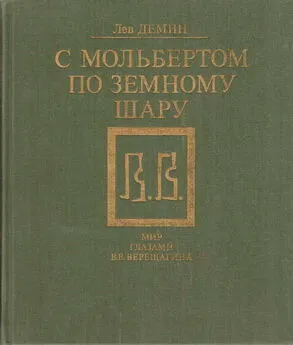

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

- Название:С мольбертом по земному шару

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00447-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару краткое содержание

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

С мольбертом по земному шару - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Закат солнца

Иконостас церкви Иоанна Богослова близ Ростова. 1888 г.

После тихого уездного Ростова Ярославль мог показаться Верещагину шумным, многолюдным городом. Он раскинулся на высоком правом берегу Волги. Если смотреть на Ярославль с противоположного берега, то видишь какой-то сказочный град Китеж, над которым устремились ввысь десятки сверкающих на солнце и отражающихся в волжской воде церковных куполов и колоколен. На древний город, возникший в начале XI века и бывший когда-то стольным градом удельного княжества, наступает новая, капиталистическая Россия. По окраинам взметнулись в небо трубы фабрик. Гудки пароходов и паровозов перекликаются с фабричными. У пристаней вытянулись рядами торговые склады и пакгаузы. Перед особняками богатых купцов и судовладельцев поникли скособочившиеся помещичьи хоромы с облупленными колоннадками. На Волге утвердилось несколько крупных пароходных компаний, прибравших к своим рукам все пассажирские и грузовые перевозки. Компании носили броские и загадочные названия — «Самолет», «Кавказ и Меркурий»… Их белые двухъярусные гиганты шлепали огромными колесами по воде до самого Каспия.

Кострома выглядела потише, попровинциальнее, хотя тоже была губернским центром. По планировке город напоминал Москву в миниатюре. От центральной площади лучами расходились улицы, пересеченные кольцевыми. В центре города теснились белокаменные торговые ряды с арками, соборы, присутственные места, а дальше — деревянные домики в один-два этажа с затейливыми резными карнизами и наличниками. При впадении в Волгу речки Костромки стоял Ипатьевский монастырь, опоясанный каменной стеной, с нарядным Троицким собором и палатами — главная историческая достопримечательность города. В начале 1613 года в стенах монастыря проживал с матерью Михаил Федорович Романов, будущий царь новой династии. Сюда в марте 1613 года явилось посольство Земского собора, чтобы объявить молодому боярину об избрании его на царский престол. Поэтому династия Романовых считала Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней. Сам царь и другие члены царской семьи время от времени наведывались сюда на богомолье, щедро одаривая монахов.

Примечательно, что, побывав в Костроме, Верещагин не проявил большого интереса к Ипатьевскому монастырю, хотя архитектурные достоинства его сооружений могли бы привлечь художника. Видимо, сказалась общая неприязнь Верещагина к самодержавной монархии и ее атрибутам. С большим интересом художник отнесся к женскому Богоявленскому монастырю, расположенному в черте города, к его боевой истории. В начале XVII века монастырь, в то время мужской, играл роль крепости. В 1608 году в Кострому ворвался отряд польских интервентов под предводительством Лисовского. Монахи и окрестные крестьяне решили обороняться за монастырскими стенами. Интервенты, располагая превосходящими силами, все же сломили сопротивление защитников и перебили их всех до единого. Монастырю покровительствовал знатный боярский род Салтыковых, состоявших в родстве с царской династией. В XVIII–XIX веках этот род дал России ряд видных государственных и военных деятелей. Многие из Салтыковых были похоронены в одной из монастырских церквей, служившей усыпальницей. Известно, что в стенах Богоявленского монастыря Верещагин написал этюд, запечатлев усыпальницу бояр Салтыковых. Работа эта была вызвана интересом к погребенным здесь людям, оставившим след в российской истории.

В Нижний Новгород Верещагины приехали к началу навигации. Когда-то нижегородские князья пытались оспаривать у князей московских политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси, но вынуждены были уступить Москве. Нижний играл роль форпоста, не раз принимавшего на себя удары ордынских полчищ и отрядов казанских ханов. О бурной истории города напоминал величественный кремль, возвышавшийся над тем местом, где Ока впадает в Волгу. В конце прошлого века Нижний Новгород стал одним из крупнейших городов России, главным деловым центром на Верхней Волге. Здесь регулярно проводились всероссийские ярмарки.

Река зимой

В шумном, многолюдном Нижнем Новгороде Верещагины пробыли недолго. Художник намеревался забраться в глухую лесную глубинку, поднявшись вверх по одному из волжских притоков. Его выбор остановился на уездном городке Макарьеве на Унже — левом притоке Волги.

Из Нижнего Новгорода Верещагины добрались на большом пароходе компании «Самолет» до пристани в Юрьевце. Этот старинный городок стоял на правом берегу Волги, напротив устья Унжи. Там пересели на пароходик поменьше, принадлежавший той же компании, который совершал рейсы до Макарьева. О плавании по Унже Верещагин рассказывал в своем очерке, который вскоре опубликовали «Новости и биржевая газета».

Маленький пароходик был переполнен пассажирами третьего класса. Люди спали вповалку на палубе. Это были отходники, отправлявшиеся на заработки — на лесозаготовки, прокладку железной дороги, строительство барж — и теперь возвращавшиеся домой. Присмотревшись к этим труженикам, художник заметил, что здешние крестьяне порядочнее и честнее, чем московские или ярославские. В глубинке народ еще не успел усвоить те нравы, которые нес с собой наступавший капитализм. И все же Верещагин с сожалением писал, что и здесь без водки не делалось ни одного дела. Спаиванию народа во многом способствовали сами хозяева-наниматели. Договаривался работодатель с работниками о цене примерно так: «Тридцать рублей и полведра».

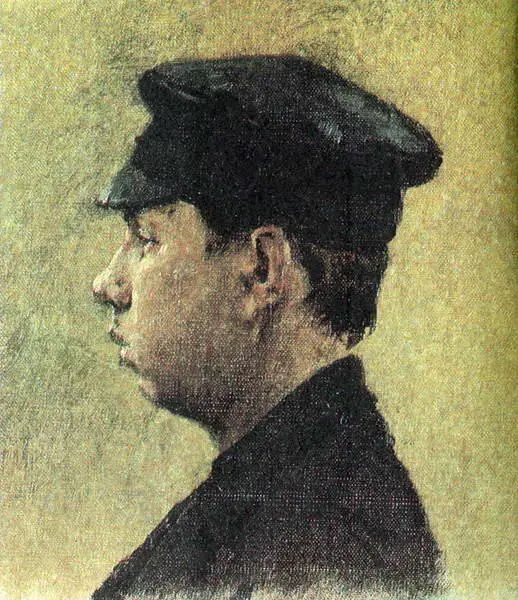

Парень в черном картузе

Между судовладельцами шла жестокая конкурентная борьба, поэтому каждый из них старался максимально снизить цены за проезд на пароходе, чтобы пассажиры устремлялись к нему, а не к конкуренту. Но вот пароходные общества сговорились между собой придерживаться одного тарифа и даже установили штраф за нарушение этого соглашения. И цены за проезд, которые до поры до времени были сравнительно невысоки, подскочили вверх. Естественно, больше всего пострадали от этого малоимущие пассажиры.

Унжа, как замечает художник, не глубока. Пароходы «Самолета» ходят по ней только в весеннее половодье, до половины июня. Когда вода спадает, плавают уже совсем мелкие пароходишки одного местного дельца. Река петляет и извивается, отчего пароходик идет медленно. Прошлепает он эдак верст восемь по реке, а кажется, вернулись к прежнему месту. Кроме пассажиров пароходик доставляет в Макарьев на ярмарку различные товары. Обратным рейсом возьмет груз знаменитой деревянной посуды, которая пользуется спросом не только в России, но и за границей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: