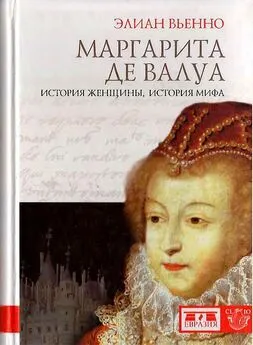

Маргарита де Валуа - Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы

- Название:Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Евразия

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарита де Валуа - Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы краткое содержание

Маргарита де Валуа (1553-1615). Мемуары. Избранные письма. Документы.

(пер. В. В. Шишкина)

Текст воспроизведен по изданию: Маргарита де Валуа (1553-1615). Мемуары. Избранные письма. Документы. СПб. Евразия. 2010

© текст - Шишкин В. В. 2010

© сетевая версия - Strori. 2012

© OCR - Засорин А. И. 2012

© дизайн - Войтехович А. 2001

© Евразия. 2010

© Составитель и перевод в формат FB2 - Гусев Р. 2015

Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так, в начале своего текста Маргарита де Валуа церемонно обязуется говорить о себе правду без всяких прикрас. Делая это заявление, она становится первой женщиной – одновременно автором, рассказчицей и героиней своей книги и тем самым выполняет одно из условий автобиографического соглашения. В основу текста она кладет собственную субъективность. В этом incipit [с первых слов – лат .] мемуаристка выдает свои намерения и направленность, которую хочет придать «Мемуарам». Но прежде чем продолжить наше эссе, надо задаться вопросом об адресате. Это – Брантом, ее верный друг, который первым начал письменный диалог. В самом деле, в «Жизнеописаниях дам» он дал ее портрет, [238]восхваляя как ее красоту, так и ум. «Она, – пишет он, – весьма интересуется всеми новыми прекрасными книгами, каковые сочиняются в области как церковной словесности, так и мирской; и если уж она начала читать книгу [...], она никогда не бросит ее и не остановится, пока не дойдет до конца» [171]. Таким образом, письменные воспоминания королевы Наваррской возникли из сближения двух литературных жанров: из биографии («Жизнеописание...») родилась автобиография («Мемуары»), то есть «ретроспективный рассказ в прозе, в который реальный человек заключает собственное существование, когда делает акцент на своей индивидуальной жизни, в частности, на истории своей личности» [172]. Первый признак некоего дружеского сговора (нового явления в этот период времени [173]) королевы и Брантома, выявляющего взаимное прочтение, поскольку оба их текста начинаются как бы с одного дифирамба, словно написанного одним пером, и, конечно, довольно льстиво, – это (повторное) выведение на первый план всего французского двора. Сочинение королевы Маргариты в какой-то мере отражает изначальную концепцию Истории в XVI веке – морального наставления, создаваемого с дидактическими целями с помощью искусно подобранных документов, обращений к мифологическим и историческим примерам. Вместе с тем оно относится и к жанру мемуаров, определенные элементы которого лежат в основе современного представления об автобиографии, только что описанного нами: это история некоего «я», некой личности. Действительно, принадлежность к жанру Истории черным по белому указана в начале «Мемуаров». Вместе с Элиан Вьенно мы можем сказать, что первое длинное отступление, некий excursus о даре предвидения Екатерины Медичи, «представляет собой одновременно [239]единственный отход от хронологического принципа в «Мемуарах» и текст декоративного характера в жанре Истории». Здесь же, прибегнув к риторическому пируэту, мемуаристка вновь напоминает о концепции всего произведения, сославшись на один из принципов авторов Истории: «История сохранила для нас ряд подобных примеров, начиная с античных язычников, таких, как призрак, явившийся Бруту, и многих иных, о чем я не собираюсь писать, поскольку моим намерением является не украшение этих Мемуаров, а единственно правдивое повествование и скорое окончание моих воспоминаний с тем, чтобы Вы быстрее их получили». Постепенно, охваченная энтузиазмом «воспоминаний», мемуаристка изгоняет Историю из своих «Мемуаров», заменяя ее текстами более личного характера, где истории становятся более задушевными, поскольку интимность для нее была формой контакта с другим человеком. Так, от рассказа о сражении при Монконтуре (октябрь 1569 года) мы переходим к истории о родах Фоссез, истории, имеющей для королевы несравнимо важное значение, как мы увидим в настоящем эссе далее. Тем временем автор текста сосредотачивается на себе самом, на «я» писателя. Отныне речь идет о достоверности – непременной составной части текста Маргариты; ее «Мемуары», которым она не даст «более славного названия, хотя они заслуживают быть названными Историей, потому что содержат только правду без каких-либо прикрас, на которые я не способна и для чего теперь не имею свободного времени», тем самым становятся зеркалом ее души, ее реальной или воображаемой личности.

Брантомовская биография дает мемуаристке другие преимущества. Якобы порицая «лиц, плохо осведомленных» или «недоброжелательных», которые не желают «рассказать правду по незнанию или же злому умыслу», она между строк помещает целое рассуждение насчет того, кто может писать Историю, причем обосновывает не только сказанное ее другом, но и поправки к его «Жизнеописанию...», которые очень хочет внести, ибо они оба были действующими лицами и зрителями одних и тех же событий, иначе говоря, «очевидцами». Итак, здесь осуждаются две категории людей: историки и, менее открыто, все хулители Маргариты, особенно автор или авторы «Сатирического развода» и, разумеется, Ле Га, ее заклятый враг, «этот опасный [...] и дьявольский ум». Эту непопулярность историков у мемуаристов Старого порядка очень верно отметила Надин Куперти-Цур, утверждающая в одной их своих работ: «Мемуаристы часто негодуют на историков, обвиняя [240]их в том, что те пишут историю заказную, льстивую и неточную, поскольку получают сведения из вторых рук, а также приукрашенную риторическими и беллетристическими приемами» [174].

И даже если мемуаристка поначалу собиралась исправить «исторические» ошибки, совершенные Брантомом в его рассказе о «По и [ее] путешествии по Франции», потом «о покойном маршале де Бироне», «об отъезде из замка [Юссон] маркиза де Канийяка» и, наконец, «о городе Ажене», она отступает от собственной линии поведения и быстро забывает о своем princeps [первоначальном. – лат .] плане. Переходя, таким образом, от риторических украшений к писательской практике, мемуаристка из историка становится писателем, а ее текст делается «полифонической формой Истории» [175]. Тем самым мы не только движемся от биографии к автобиографии [176], но и от предыстории жанра к его пратексту (prétexte) [177].

Умолчания, многочисленные в структуре текста «Мемуаров», разнообразны. Что бы ни понимать под ними (отсутствие рассказа о событии или его изложение обиняками), они не так просты. Они побуждают читателя к акту творческого чтения, демонстрируя, какова подлинная сила воображения мемуаристки. В самом деле, из обнаруженных «пяти-шести ошибок» (у Брантома) ни одна так и не исправлена; напротив, перед нами произведение, вовсе не написанное «между прочим», как недомолвками пытается внушить автор, а тщательно выстроенное и продуманное, с намерением убедить как непосредственного собеседника, так и потомков. Складывается впечатление, что мемуаристка заполняет эти «пробелы», матрицы для вымысла вставками, уже похожими на то, что Венсан Колонна, а потом Серж Дубровски определили как «самопридумывание» (autofiction). «Мемуары» королевы Маргариты опередили свою эпоху. Они не соответствуют современным определениям [241]этого термина. Это не «Замогильные записки» Шатобриана, где «на склоне лет [писатель] пересматривает историю своей жизни, воскрешает ее в памяти, пытается найти в ней единство и смысл» [178], и тем более не подведение итогов, при помощи которого она пытается (вновь) обрести в себе внутреннюю гармонию, и даже не достоверное описание придворных и повседневных событий – это в некоторой мере все перечисленное сразу, нечто вроде образа моста через время, который она пытается наводить, может, немного нескладно, начиная с детства и первых воспоминаний: «События прошлых лет так переплетены с нынешними, что это обстоятельство вынуждает меня начать рассказ с правления короля Карла, с того времени, когда я была в состоянии запомнить что-либо примечательное для моей жизни».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: