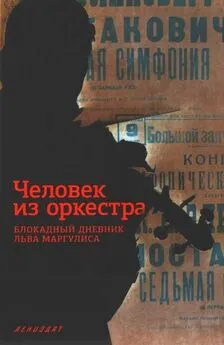

Лев Маргулис - Человек из оркестра

- Название:Человек из оркестра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат, Команда А

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4453-0131-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Маргулис - Человек из оркестра краткое содержание

«Лениздат» представляет книгу «Человек из оркестра. Блокадный дневник Льва Маргулиса». Это записки скрипача, принимавшего участие в первом легендарном исполнении Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. Время записей охватывает самые трагические месяцы жизни города: с июня 1941 года по январь 1943 года.

В книге использованы уникальные материалы из городских архивов. Обширные комментарии А. Н. Крюкова, исследователя музыкального радиовещания в Ленинграде времен ВОВ и блокады, а также комментарии историка А. С. Романова, раскрывающие блокадные и военные реалии, позволяют глубже понять содержание дневника, узнать, что происходило во время блокады в городе и вокруг него. И дневник, и комментарии показывают, каким физическим и нравственным испытаниям подвергались жители блокадного города, открывают неизвестные ранее трагические страницы в жизни Большого симфонического оркестра Ленинградского Радиокомитета.

На вклейке представлены фотографии и документы из личных и городских архивов. Читатели смогут увидеть также партитуру Седьмой симфонии, хранящуюся в нотной библиотеке Дома радио. Книга вышла в год семидесятилетия первого исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде.

Открывает книгу вступительное слово Юрия Темирканова.

Человек из оркестра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

230

Имеется в виду статья, описывающая выступление английского премьер-министра Уинстона Черчилля в Палате общин по вопросу мобилизации рабочей силы. В своем выступлении Черчилль говорил о том, что «кризис оборудования в значительной степени был преодолен, и теперь уже обеспечен все растущий поток продукции. Но мы находимся перед лицом кризиса рабочей силы — как мужской, так и женской, и этот кризис будет довлеть над нами в 1942 году. <���…> Мы должны обеспечить расширение наших военно-воздушных сил в 1942 году и в большей степени увеличить их в 1943 году». В речи также говорилось об английских местных отрядах самообороны, военной промышленности и двух актуальных для Англии опасностях — вторжении и воздушных налетах (Ленинградская правда. 6 декабря 1941 г.). — /Комментарий А. С. Романова/.

231

После нескольких месяцев блокады, с 8 декабря 1941 г., из-за нехватки электроэнергии и массовых разрушений контактной сети начало прекращаться движение городского электротранспорта, в первую очередь трамваев. 9 декабря Ленгорисполком своим постановлением упразднил 8 трамвайных маршрутов (2, 11, 26, 28, 29, 34, 37 и 39) и снял с линии 90 трамвайных вагонов (900 героических дней… С. 239). — /Комментарий А. С. Романова/.

232

Липин Иван Николаевич — БСО, скрипач. Умер в январе 1942 г. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

233

Чудненко Дмитрий Федорович — БСО, трубач. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

234

Обыкновенный сахар принято считать скоромным, потому что при его приготовлении применяется осветление раствором альбумина, извлекаемого из крови, и процеживание через костяной уголь. Так называемый постный сахар приготовляется из этого же скоромного сахара. Для этого берут обыкновенный рафинад, растворяют его в воде, уваривают до консистенции утфеля (густая, вязкая масса темно-желтого цвета, состоящая из кристаллов сахара), прибавляя при варке красящих или душистых веществ, а затем разливают в соответственные формочки, в которых он и затвердевает, http://www.hleb.net/ingred/410/proizvodstvo/end19/end19.html (01.08.2012). — /Комментарий А. С. Романова/.

235

Сотрудник ТЮЗа. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

236

Ал. Липатьевич — сотрудник ТЮЗа. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

237

В Бадаевских складах хранился значительный запас продуктов, главным образом муки и сахара. Помещения были деревянными. В результате действий немецкой авиации возникли грандиозные пожары. Сахар плавился, тек и смешивался с землей. Часть его была собрана, очищена и пущена в кондитерское производство. Жители города копалась на пожарище, извлекая остатки. Наступивший вскоре голод связывался в сознании ленинградцев именно с этими пожарами. Но историки установили, что хранившегося могло хватить (по тем нормам) лишь на несколько дней. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

238

Как писали авторы «Блокадной книги», рассматривая опыт работы пищевика А. Д. Беззубова: «В блокадном Ленинграде использовали и перерабатывали остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, <���…> его извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли; их промывали сверху водой и перерабатывали на кондитерской фабрике. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую карамель» ( Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга… С. 32). — /Комментарий А. С. Романова/.

239

Среди слушателей была поэт В. Инбер. В дневнике она описала запомнившееся: «Адский холод. Люстры горят в четверть силы. Оркестранты — кто в ватниках, кто в полушубках. <���…> Барабану теплее всех: он согревает себя ударами. Первая скрипка была густо не брита: наверное, не на чем было согреть воду или света не было» ( Инбер В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1965. Т. 3. Здесь и далее выдержки из дневника приводятся по этому изданию). Поистине удивительно, что люди нашли в себе желание и силы, чтобы явиться в любимый концертный зал. Такова была сила ленинградской культурной традиции. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

240

То есть устроить их эвакуацию. — /Комментарий А. Н. Крюкова/.

241

Контрбатарейную борьбу с немецкой артиллерией вели фронтовая, армейская, дивизионная и береговая артиллерия, а также артиллерия кораблей Балтийского флота. Из Кронштадта вражеской артиллерии отвечала «Красная Горка», форт в системе Кронштадтской военно-морской крепости ( Богданов И. А. Ленинградская блокада… С. 62–63). — /Комментарий А. С. Романова/.

242

«Последние известия» — информационная радиопрограмма ленинградского радио; выходила три раза в день. В нее включались как лаконичные заметки о действиях на Ленинградском фронте (например, «Последние известия» за 20 сентября: «По предварительным данным, нашей авиацией и зенитной артиллерией сбито 17 самолетов противника» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Оп. 2. Д. 116. Л. 82)), так и заметки, содержащие различные, излагавшиеся достаточно пафосным языком описания действий фронтовиков («Не щадя своей жизни, защищают воины Красной армии город Ленина от немецко-фашистских полчищ, беспощадно уничтожают врага, его живую силу, его боевую технику. Отважные сыны народа — пехотинцы и артиллеристы, танкисты и минометчики, покрыли себя неувядающей славой в боях за Родину» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 293. Оп. 2. Д. 129. Л. 51). — /Комментарий А. С. Романова/.

243

Из интервью с блокадницей В. А. Опаховой: «По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно»; «Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать! <���…> У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (Цит. по: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга… С. 15, 24). — /Комментарий А. С. Романова/.

244

«Из-за недостаточной выработки электроэнергии централизованное отопление домов прекратилось. Город вымерзал, зима 1941 года началась рано. В отдельные дни (14–15 декабря) температура опускалась до минус 20 градусов, хотя в основном в течение месяца она колебалась от минус 5 до минус 15. Впрочем, для ослабленных людей любое похолодание казалось страшным. Как писал Д. С. Лихачев „холод был каким-то внутренним. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла“» (Цит. по: Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. Историко-медицинский аспект / Отв. ред. Дзенискевич А. Р. СПб., 2001. С. 52). — /Комментарий А. С. Романова/.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: