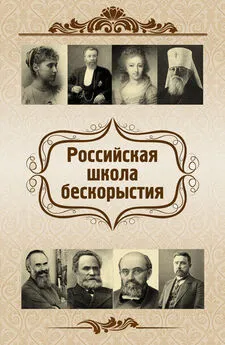

Евгений Харламов - Российская школа бескорыстия

- Название:Российская школа бескорыстия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Книжкин Дом»be5a0d74-ac6a-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2012

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:978-5-7453-0379-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Харламов - Российская школа бескорыстия краткое содержание

Монография о великих российских медиках – рыцарях духа. Их судьбы полны ярких событий, драматизма, тяжелых потерь и благородных поступков. Имена их почти исчезли из памяти нашего поколения. Вы узнаете о докторе Ф. П. Гаазе, который всю жизнь спешил делать добро, первом русском профессоре С. Г. Зыбелине, Г. Н. Минхе, Д. К. Заболотном, ставивших смертельные эксперименты на себе, чтобы исцелять больных, первых женщинах-врачах России – княжне В. И. Гедройц, А. Д. Оберучевой, которые бесстрашно шли на поле брани помогать раненым. Бескорыстное и самоотверженное служение больным наполняло высоким смыслом жизнь российских врачей – гордости нашего Отечества. Среди них имена великих ученых Н. И. Пирогова, И. П. Павлова, Н. В. Склифосовского, С. П. Боткина и многих других. Они были счастливы счастьем других, доказали, что высшие духовные ценности существуют.

Дорогие читатели! Мы хотим, чтобы встреча с великими учеными-медиками оказалась для вас не только полезной, но и послужила источником вдохновения и веры в свое высокое предназначение.

Книга может служить пособием по курсу истории медицины для студентов медицинских вузов…

Российская школа бескорыстия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Нужно было иметь всю энергию Н. Ив., чтобы продолжить эту борьбу с лихоимством, начало которого лежало, конечно, не в отдельных личностях, а в определенной системе и в нашей общей степени нравственного развития.

Около Н. Ив. в Симферополе держались почти исключительно те врачи, которые с ним приехали, большей же части товарищей он был не люб, так как стремления его были невыгодны для многих; молодые по врачебной иерархии врачи его избегали из страха своего начальства».

Н. И. Пирогов, постоянно беспокоясь о раненых, вступал в конфликт с администрацией, требовал вовремя обеспечивать всем необходимым лазареты, жаловался на то, что разворовывались продукты и медикаменты.

В одном из писем к жене Н. И. Пирогов пишет:

Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины; это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь, а когда видишь перед глазами, как мало делается для отчизны… так поневоле хочешь лучше уйти от зла, чтобы не быть, по крайней мере, бездейственным его свидетелем…

Многие лекарства Н. И. Пирогов покупал на свои деньги и радовался, что можно было спасти купленным им хлороформом или хиной хотя бы сотню раненых. Из Петербурга вместо перевязочных материалов приходили сигареты и чай… От нерадивости многих начальников у него опускались руки. Ах, если бы были нужные медикаменты, то многие из солдат были бы живы! Сколько слез пролил Н. И. Пирогов у постели умирающих, оставшихся умирать без необходимых медикаментов. Своей жене, его близкому другу, он описывает ужасающие условия, в которых находились больные: «раненые лежат в грязи, как свиньи, с отрезанными ногами. Я, разумеется, об этом сейчас же доношу главнокомандующему, а там злись на меня кто хочет, я плюю на все…врачи действительно виноваты, что они, как пешки, не смеют пикнуть, гнутся, подличают и, предвидя грозу от разъяснения правды, молчат…»

Н. И. Пирогов считал, что если Севастополь падет, то только от интриг высшего командования, их чиновничьих притеснений. Когда физические, моральные и духовные силы Н. И. Пирогова были на исходе, он едет в Петербург – находясь в Севастополе, он не в силах был улучшить судьбу раненых и хотел путем хождения по верхам изменить их положение. Он обращается с докладной запиской к военному министру и излагает план, в котором предлагает поменять организационную структуру медицинского обеспечения армии в Крыму. Но они – верхи – устали от замечаний Пирогова, и директор медицинского департамента по приказу военного министра, прочитав докладную записку ученого, накладывает свою резолюцию: «Записка Пирогова не заслуживает, чтобы ей давали какой-либо ход». «Он лезет не в свое дело, разве можно организовать качественную медицинскую помощь на войне» – это голос чиновников. «Централизация» и независимость медицинской службы на войне необходимы, чтобы не зависеть от недобросовестных снабженцев госпиталей и безграмотных начальников госпиталей и подчиняться одному главнокомандующему», – таково мнение Н. И. Пирогова. Было все – споры, разговоры, но не было дела. Более того, военное ведомство категорически против второй поездки Н. И. Пирогова в Крым. За него вступилась великая княгиня Елена Павловна: «Я выложу все свои сбережения… К чему мне они, если там так запросто убивают русских солдат». И добилась своего. Но перед этим она на одном из вечеров императорского двора познакомила Н. И. Пирогова с молодой императрицей, сочувствующей ему. В разгар их беседы вошел император Александр II, которому великая княгиня представила Н. И. Пирогова. И когда государь спросил, правда ли, что чиновники обворовывают в Крыму всю армию, тот ответил «да» и добавил, что он свидетель тому: нет соломы, хлеба, воды, инструментов и к раненым относятся как к собакам, «…все потому, что все эти ваши люди есть первоклассные воры и антипатриоты…» Н. И. Пирогов всегда говорил правду, никогда не изменяя себе, своей совести, своим убеждениям.

Всей своей жизнью Н. И. Пирогов исполнил одну из самых главных заповедей в Евангелии – положил душу свою за ближних своих. И всегда, во всех, даже самых тяжелых, периодах своей жизни, не отступал от истины. Архиепископ Иоанн (Шаховский) сказал так о нем: «Нет в русской медицине имени более прославленного, чем имя хирурга Николая Ивановича Пирогова. Памятник ему стоит в Москве, и подвиги его во время Севастопольской кампании и научные его достижения в области медицины, – почетная страница русской науки…»

Когда читаешь его размышления о мире и человечестве, вспоминается одна древняя молитва:

Господи, Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего,

Чтобы я вносил любовь туда, где ненависть;

Чтобы я прощал, где обижают;

Чтобы я соединял, где ссора;

Чтобы я говорил правду, где заблуждение;

Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение;

Чтобы я возбуждал надежду, где отчаяние;

Чтобы я вносил свет туда, где тьма;

Чтобы я возбуждал радость, где горе живет.

Господи, Боже мой! Удостой,

Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал;

Не чтобы меня любили, но чтобы я любил.

Ибо кто дает, тот получает;

Кто себя забывает, тот обретает;

Кто прощает, тому простится,

Кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.

В эпиграфе к своей статье «Вопросы жизни» Н. И. Пирогов писал, что на вопрос незнакомца, разговаривающего с ним «к чему вы готовите сына?», он ответил: «быть человеком». Позже ученый скажет: «Каждый должен исполнять свой долг до тех пор, покуда он жив». Только так может состояться человек.

Какой долг? – спросите вы. У каждого из нас есть долг – по мере своих сил, способностей служить Родине. Есть еще долг перед теми людьми, которые беззаветно и преданно, бескорыстно и самоотверженно трудились на благо России. Они хотели, чтобы наша Отчизна была лучше, чтобы мы, ее потомки, приумножали ее честь и славу И в этом нам послужит примером жизнь величайшего русского хирурга и мыслителя Н. И. Пирогова.

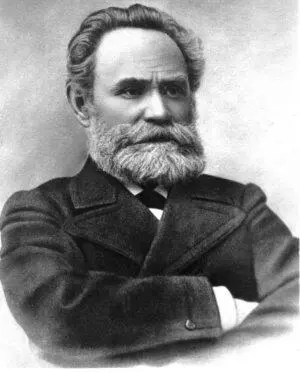

Башня молчания (И. П. Павлов)

Семейство Павловых было хорошо известно в одном из захудалых приходов Рязани. Петр Дмитриевич, молодой священник, весьма просвещенный человек, имел семинарское образование, а также репутацию весьма порядочного, высоконравственного и примерного семьянина. Единственным подспорьем его семьи был сад и огород. И Варвара Ивановна, хотя и не получила никакого образования, была трудолюбивой и умелой воспитательницей детей и любящей женой и матерью.

Иван Петрович Павлов(1849–1936) первенец в семье Павловых. Он рос здоровым и задорным. Охотно помогал с младшими братьями и сестрами в домашних делах и в огороде, и в саду. Его отец старался приучать детей к труду, порядку, аккуратности. «Делу время, потехе – час», – любил он повторять эту пословицу детям. И мать и отец И. П. Павлова были большими тружениками. Дети старались помогать родителям и печь истопить, и дров нарубить, и воды принести. Как-то раскладывая для просушки яблоки на высоком помосте, восьмилетний Иван упал на каменный пол, сильно ударился и серьезно заболел. Его лечили, но безрезультатно. Тогда крестный отец Ивана – игумен Троицкого монастыря – взял его к себе. Он оказался добрым, умным и весьма образованным человеком. Стал заниматься с мальчиком гимнастическими упражнениями, старался подкрепить, подкормить Ивана, а также закалить ребенка. Чистый воздух и все процедуры благотворно повлияли на него. К Ивану вернулись здоровье и сила. Он пошел в школу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Алексеев - Старшая школа Гакко. Книга четвертая [СИ]](/books/1056883/evgenij-alekseev-starshaya-shkola-gakko-kniga-chetver.webp)

![Евгений Алексеев - Старшая школа Гакко. Книга седьмая [СИ]](/books/1148306/evgenij-alekseev-starshaya-shkola-gakko-kniga-sedma.webp)