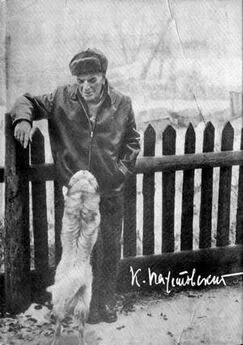

Константин Паустовский - Наедине с осенью (сборник)

- Название:Наедине с осенью (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Паустовский - Наедине с осенью (сборник) краткое содержание

Второе издание книги «Наедине с осенью» включает произведения замечательного советского писателя Константина Георгиевича Паустовского, посвященные проблемам искусства.

В книгу входят многочисленные статьи и воспоминания. Писатель рассказывает о сокровенных тайнах литературного мастерства, о том, что предшествует и сопутствует созданию книг. В статьях и мемуарных очерках Паустовский обращается к образам художников слова прошлого, делится воспоминаниями о встречах с литературными современниками, откликается на работу своих товарищей по перу, напутствует молодых авторов, делающих первые шаги на трудном пути писательства.

Новое издание дополнено целым рядом впервые публикующихся работ – статей, литературных портретов, заметок, рецензий, критических эссе, в которых с особой ясностью выразилось передовое, мировоззрение, гуманизм, неповторимая личность Паустовского.

Книга Паустовского помогает читателю заглянуть в творческую лабораторию писателя и яснее увидеть становление и развитие его эстетических взглядов.

http://ruslit.traumlibrary.net

Наедине с осенью (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы сталкиваемся с этой вывихнутой речью не только в учреждениях и на вывесках (Вот примеры: «Скупка вещей от населения». Типичный южный жаргон, где говорят: «Я купил от него пальто». Или: «Проезд для транспорта». С таким же успехом можно было бы повесить вывеску: «Проход для человечества»); много искаженных, испорченных слов проникает в газеты и даже в художественную литературу.

Писатели должны быть в первых рядах борьбы за естественное развитие языка и за очистку его от всяческого сора.

Богатство писательского словаря, как говорится, – «дело наживное». Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней жизни. Должны учиться всюду, но прежде всего у народа, у бывалых людей, у писателей, прославленных обширностью и живописностью своего словаря (у Горького, Лескова, Пришвина, Алексея Толстого и других).

Мы обязаны искать и собирать повсюду, как золотоносный песок, по крупицам образцы русской речи: в поездах, колхозах, среди людей самых разных профессий, в поэзии, в научных докладах, в народных легендах, в речах политических деятелей. Обязаны собирать эти образцы, вводить их в прозу и добиваться самого трудного – чистоты и верности рисунка и почти суровой простоты выражения.

Как сложна эта работа, как труден подъем к простоте, знают все крупные писатели. Почти каждый из них прошел медленный путь от обилия слов и приподнятости до суровости и сдержанности истинно прекрасного, потому что «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво».

Недаром кудрявый Бенедиктов забыт, а простой и кристаллически ясный Пушкин всегда будет сиять в веках и останется современником и другом всех будущих поколений.

Писатель пишет по свободному побуждению, пишет потому, что не писать он не может.

Если в способах выражения писатель должен быть прост (но не простоват), сдержан и строго соблюдать меру, то в том, чтобы выразить себя, он должен быть необыкновенно щедр, свободен, должен всегда говорить во весь голос, не жалея себя, не боясь растратить на один какой-нибудь даже маленький рассказ все свои богатства. В этом деле щадить себя и беречь – преступление. «Надо открыть все шлюзы».

Может быть, после этого и придет чувство «опустошения». Но оно мимолетно и обманчиво. Через короткое время новый замысел, новая тема вызовут из сознания и памяти новый поток мыслей и образов. Потому что воображение, как и сама жизнь, неисчерпаемо.

Часто свободное воображение писателя сопротивляется заранее составленным планам и схемам. Конечно, каждый прозаик составляет планы своих романов и повестей. Одни разрабатывают планы, «до последней точки», другие набрасывают их коротко, даже неясно. «Даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Обширные и точные планы живут обычно очень недолго – до появления на страницах первых героев книги, первых живых людей. Как только под пером писателя человек оживает, он начинает сопротивляться обдуманному плану и в конце концов ломает его.

Вещь начинает жить по своей внутренней логике, «не предусмотренной» самым идеальным планом. В ходе работы возникает много новых мыслей, решений, находок, отступлений, а иной раз появляются и совершенно новые люди. Они начинают вести за собой повествование и отодвигают заранее задуманных героев на второй план.

План необходим, но он не должен тяготеть над произведением, как чертеж, не подлежащий изменению.

План не должен сковывать воображения – этого великолепного, поистине волшебного качества, основу подлинного искусства. Воображение загорается, как огромное, нестерпимо сверкающее солнце над дымкой первоначального замысла, и внезапно открывает перед нами удивительный и неведомый мир, полный идей, событий, блеска, радости, горя, труда, людских характеров, голосов, звуков, запахов, любви и гнева, пения птиц и полета облаков.

Творческому воображению мы обязаны всеми величайшими произведениями искусства. И сейчас, обладая этими богатствами, мы не можем представить себе, что было бы с нами, как бы мы могли разумно жить на земле, если бы их у нас не было.

По существу вся настоящая полноценная проза, перед которой мы преклоняемся, говорит об одном – о человеке. Для него работают писатели. Ему они стремятся передать все лучшее, что накопили и воспитали у себя в душе, на сердце. Ему они стремятся передать, выразить все до конца, не требуя наград, не ожидая возврата.

И как великие идеи рождаются всегда в глубине сердца, так и писательская щедрость навеки завоевывает людские сердца.

1953

Большие надежды

Поэт Вяземский говорил, что целость русского языка должна быть для нас так же священна, как и неприкосновенность наших границ. Но Вяземский, как человек проницательный, понимал, что борьба за прямолинейно понятую целость языка может быть гибельной для того живого словесного потока, что, переливаясь из года в год и из века в век, должен становиться все шире, громче и полноводнее. Поэтому Вяземский тотчас оговорился, что завоевания в области языка (иными словами – его постоянное обогащение) нельзя почитать за нарушение этой драгоценной целости.

Вяземский коротко и ясно выразил задачу, которую некоторые писатели начали сейчас, к нашему общему стыду, забывать.

Я предвижу вопрос, заданный с холодным недоумением: «Что же происходит такое, что писателям нужно защищать русский язык? От кого? Уж не от самих ли себя?»

Да, от самих себя. Потому что рядом с обогащением языка, с завоеваниями у иных писателей идет заметный процесс иссякания образных его качеств, процесс словарного обеднения.

Есть писатели, которые «работают» всего двумя-тремя тысячами слов и, таким образом, сводят наш неисчерпаемо богатый язык до уровня языка самого примитивного.

Богатство языка писателя – следствие его любви к своей стране и к своему народу. Скудость языка – первый признак равнодушия писателя и к народу и к стране, сколько бы этот писатель ни бил себя в грудь и ни произносил громких слов.

В этом случае старинное выражение: «Язык мой – враг мой» – получает новое и острое содержание. Не только «Стиль – это человек», но и «Язык – это человек». Язык выдает с головой.

Поэтому мы с законной тревогой замечаем просачивание в нашу литературу языка, характерного для обывателя и бюрократа, – языка плоского и стандартного. У этого языка есть несколько оттенков, но все они одинаково мертвые. Прежде всего – напыщенность и любовь к дурной иностранщине. Писатель вместо простых и хороших русских слов пользуется словарем протоколов. Например, вместо «подарил» он пишет «преподнес», вместо «пошел» – «направился», вместо «сказал» – «заявил», вместо «живет» – «проживает». Что-то есть индюшечье и глуповатое в этом стиле. Таких примеров можно привести множество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Константин Паустовский - Тёплый хлеб [сборник]](/books/1102331/konstantin-paustovskij-teplyj-hleb-sbornik.webp)