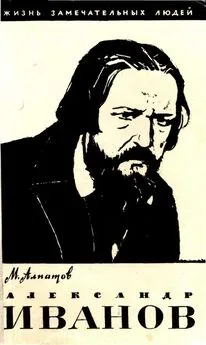

Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

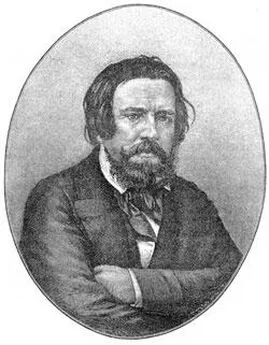

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В академии Григорович занимал должность конференц-секретаря и в силу занятости президента делами государственной важности был в ней полновластным хозяином. Когда несколько именитых петербургских меценатов соединили свои средства и образовали в 1821 году Общество поощрения художников, Григорович сумел приобрести доверие его членов и занять в нем видное положение. Попутно он заботился о том, чтобы породниться с влиятельными художниками: он женился на дочери престарелого и почитаемого всеми скульптора И. П. Мартоса; другой профессор академии, А. Е. Егоров, был его свояком. Григорович часто появлялся в академических классах и важно прохаживался между рядами рисующих. От его одобрения зависела будущая судьба молодого художника: об этом хорошо были осведомлены юные честолюбцы, и они подобострастно ловили в глазах Василия Ивановича выражение желанной им благосклонности.

Молчаливый, застенчивый и замкнутый, Иванов неохотно делился своими мыслями по поводу того, что происходило у него на глазах. Трудно было догадаться о том, что творилось в душе этого с виду робкого и неловкого в обращении с людьми юноши. Между тем отвращение к академическим порядкам пробуждалось в нем уже в эти годы. Впоследствии он жаловался на бессистемность в преподавании общеобразовательных предметов и на то, что художники с академическим дипломом оставались людьми непросвещенными и темными. Его глубоко оскорблял тот дикий разгул, которому втайне от начальства предавалась молодежь; его оскорбляло самое «принуждение начальства», которое одно лишь способно было заставить будущих художников учиться. Порою ему казалось, чго и в его собственных трудах проявляется «усердие раба, коего из милости держит в доме барин». В минуту особенной горечи он говорил о «подлом воспитании», полученном в академии.

При всем том академия была в те времена крупнейшим художественным учреждением России и соединяла в себе лучшие силы искусства. Основанная при Ломоносове, она за сравнительно недолгое существование выпустила из своих стен немало замечательных русских художников. Этой ее заслуги не отрицал и Иванов. С сожалением говорил он о тех художниках, которым в молодости не удалось пройти школы академического рисунка.

Следуя раз навсегда установленному порядку, курс обучения распадался в академии на ряд ступеней: ученикам младших классов предлагалось копировать гравюры с картин знаменитых художников, затем упражняли их руку в рисовании орнаментов; долгое время они корпели над гипсами, копируя с различных точек зрения слепки с древних статуй, отдельные головы, фигуры и группы. Ученики должны были научиться безупречной точности в передаче на плоскости бумаги объема тел, их выпуклостей, впадин и волнообразных контуров, в которых видели тогда признак особенной красоты; их держали на гипсах до тех пор, пока им не становился послушным карандаш, пока они не добивались совершенства в разного рода штриховке и тушевке. Лишь после многолетних упражнений на гипсах ученики «старших возрастов» допускались в натурный класс, где рисовали с академических натурщиков.

Занятия натурного класса происходили по вечерам в полуциркульном зале, так называемом амфитеатре. В центре его на подставке-станке высилась неподвижная фигура обнаженного натурщика. Сверху на нее падал свет от огромной люстры. На расположенных полукругом в несколько ярусов скамейках тесно усаживались ученики, каждый со своей большой рисовальной доской на коленях. Работа в амфитеатре требовала огромного напряжения. В зале от скопления людей и копоти светилен было невыносимо жарко и душно. Тем не менее во время занятий в амфитеатре соблюдалась строжайшая тишина, никто не позволял себе ни шепота, ни смеха. Множество молодых людей, напряженно всматриваясь в модель, стремились с возможной точностью уловить и передать ее черты. Самая форма помещения, напоминавшая театральный зал, верхний свет, при котором обнаженный Тарас или Василий делался не похожим на того, каким его привыкли видеть, когда он в своей холщовой рубахе подметал пол или топил печи, наконец соседство обнаженного и ярко освещенного люстрой натурщика с выступающими из полумрака и такими же неподвижными, как и он, слепками античных статуй, — все это заставляло относиться к происходящему. как к настоящему священнодействию. Часы, проводимые учениками в амфитеатре в «поединке с натурой», были той школой художественного мастерства, которая на всю жизнь оставляла глубокий след.

Несмотря на то, что при Александре I, а особенно при Николае I, Академия художеств, «милостиво» переданная в ведение министерства двора, все больше становится бюрократическим учреждением, ее педагоги — исполнительными чиновниками, учение в ней— казенной службой, а ее целью — неукоснительное исполнение воли государя, правительству так и не удалось полностью отгородить ее от того, что происходило в то время в России. Правда, идеи декабристов не находили здесь такого широкого распространения, как в стенах Московского университета. Среди художников было значительно меньше участников событий 14 декабря, чем среди русских литераторов и особенно среди военных, которые в то время более непосредственно соприкасались с общественной жизнью и обладали большим политическим опытом.

Впрочем, это не значит, что в недрах самой академии не возникали передовые понятия и идеи, противоречащие официально поставленной перед ней программе. Уже со своего основания в XVIII веке академия под стягом верности античности вела решительную борьбу против безыдейности в искусстве и эстетической извращенности. Менялось начальство, менялась форма управления, менялся покрой мундиров, но никто не выступал против укоренившегося почтительного отношения к античности. Даже николаевские мракобесы, которые так усердно искореняли все, что не отдавало казенной будкой, не сразу решились посягнуть на эту традицию. Не вникая в ее существо, они сохраняли ее лишь потому, что ссылками на нее надеялись прикрыть свое равнодушие к творчеству, потому что главную опасность видели в том новом, что грозило поколебать авторитеты, пошатнуть привычное и пробудить жажду неизведанного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: