Михаил Алпатов - Александр Иванов

- Название:Александр Иванов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Алпатов - Александр Иванов краткое содержание

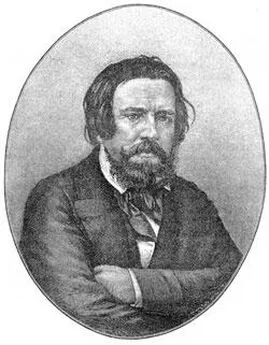

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю». Долгие годы художник работал над своим огромным полотном «Явление Мессии народу» — отметал одни образы, создавал другие. Его отличала редкая взыскательность к себе и резкая принципиальность в вопросах искусства. В постоянных исканиях, успехах и неудачах, неожиданных находках и столь же неожиданных промахах — вся его жизнь.

В основе этой книги лежит двутомная монография М. Алпатова — «Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество». Автор оставил почти в неприкосновенности биографическую линию, так ярко выведенную им в монографии, но произвел большие сокращения за счет искусствоведческого материала. Для каждого, кто захочет детально ознакомиться с творчеством художника, этот материал ценен и интересен, но он излишен для книги биографической, какою является каждая книга серии «Жизнь замечательных людей». К тому же необходимость сокращений диктовалась и желанием редакции адресовать книгу самому широкому кругу читателей.

Александр Иванов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Панорама, как особый вид пейзажа, отвечает потребности человека отойти на расстояние от природы, среди которой он живет, оглянуться на нее оттуда, откуда в ней заметны только общие закономерности, воспринять природу глазом летописца, который, как в исторической перспективе, проходит мимо частности, но зато открывает общую последовательность в поступи событий. В панорамах Иванова зритель остается один на один с безграничным, тающим в голубой дымке простором. Но он не испытывает чувства грустного одиночества. Наоборот, его воодушевляет способность охватить огромный круг явлений одним взглядом.

Одновременно Иванов изучает освещение, воздушную среду, краски природы. Такое в настоящее время всем известное явление, как изменение одного и того же мотива в разное время дня, тогда не замечалось, недооценивалось большинством пейзажистов. Иванов сосредоточивает на нем все свое внимание. Он самым тщательным образом отмечает, когда выполнен этюд: утром, в полдень или вечером. Ему действительно удается передать отдельные состояния природы: то предрассветный час, когда горы погружены во мрак и только на небе над ними загораются золотые облака, то утренний сиренево-молочный туман, окутывающий дальние предметы, или, наконец, ослепительно палящее полдневное солнце. Он открывает прелесть темной лесной чащи, сквозь которую проглядывают просветы неба. В окрестностях Помпеи он приходит на одно и то же место по нескольку раз и рисует равнину, завершенную грядой далеких гор при разном освещении. То розовеет вечер — рощи мерцают золотом, то небо становится холодным — горы темнеют, гуща зелени наливается лиловыми тенями, то, наконец, горы сливаются с зеленью долины, и над ними появляются легкие перистые облачка. Иванов открывает красочные нюансы, которых до него не замечало большинство пейзажистов.

Выполняя свои пейзажные этюды, Иванов часто забывал обо всем на свете. Художник, которому общение с товарищами по искусству доставляло столько огорчений, который привык ожидать от своих «покровителей» одни только выговоры, в общении с природой находил высокую и чистую отраду.

Недаром он и отца своего пытался сманить в Рим, рисуя перспективу совместной работы на лоне природы.

Вместе со своими товарищами художниками Иванов отправлялся на этюды и не без задора вызывал на соревнование одного из них. «Хочу посмотреть, как вы обнимете природу», — писал он ему.

Но художник не ограничивался этюдами с натуры, имевшими для него вспомогательное значение. Он признавался, что «портретным образом работать ландшафты гораздо легче, чем идеальным». Это не значит, что он собирался вернуться к академическому пейзажу, по большей части надуманному, и ради этого отречься от своих достижений в пейзаже-портрете. Но его не удовлетворяла только та художественная правда, которую можно добыть за этюдами с натуры. Не отступая от нее, он искал обобщающий образ природы. В самих этюдах его уже заметно стремление передать не только тот или другой мотив в Альбано, Тиволи или под Неаполем, но и общую характеристику природы отдельных мест и городов Италии: увенчанного собором св. Петра силуэта Рима, приветливо зеленеющих Альбанских гор и их ярко-лазурных озер, складчатых гор близ Неаполя. Он чувствовал прозрачность воздуха римской Кампаньи, молочно-белые туманы Понтийских болот. После долгих поисков он улавливает улыбку природы в знойном воздухе и в ослепительных красках Неаполитанского залива.

В работе над этюдами Иванова можно заметить строгий, взыскательный отбор не только таких мотивов, которые могли ему пригодиться в картине, но и таких, которые отвечали всему мироощущению художника, его поэтической натуре. Многих путешественников поражала в Италии красочная прелесть южных лунных ночей, но Иванов избегал в природе все кричащее и бьющее на эффект, и потому подобных закатов даже и не пытался изображать, волшебнице лун» он отвел в «Ave Maria» строго определенное место. Иванов много писал воду, но бушующих волн, от которых у зрителя должно падать сердце, он не изображал. Не желая ограничиться фрагментарными кусками природы, случайными от нее впечатлениями, он искал прежде всего целостности природы, ее спокойной, величавой красоты, которая разлита всюду, начиная с могучих гор и огромных деревьев и кончая малейшей былинкой или потрескавшимся камнем. Все входит составной частью в ее величественное целое. Вдохновленный этим высоким чувством, во всеоружии добытого упорным трудом мастерства, Иванов создает свои шедевры пейзажа.

В Альбано на склоне холма внимание Иванова привлекало несколько молодых олив, которые вырисовывались на фоне далекой равнины. Подобие этих олив в картине можно видеть прямо над головой Иоанна Предтечи. И вместе с тем картина «Оливы в Альбано» — вполне самостоятельное, законченное произведение. При всей непосредственности впечатления она отличается глубокой продуманностью и цельностью своего замысла. Представлены всего несколько тонкоствольных, причудливо изогнутых деревьев, уходящий вглубь ров, груда камней и вдали еле заметная голубая полоска равнины и моря. Но самое замечательное в этой картине это не ее мотив, а то, что глаз зрителя постепенно, как это бывает и в действительности, обнаруживает на прозрачном вечернем небе узкий серп только что народившегося молодого месяца; также не сразу бросается в глаза, но все же замечается на фоне желто-оливковых деревьев второго плана бледно-сиреневая полоска Адриатики; поэтичное в картине как бы полузакрыто, спрятано за обычными вещами. В пейзаже этом передано то состояние природы, когда стихает день, но еще не наступила ночь, тот особенный момент, который для лирического поэта особенно привлекателен.

После сурово-величавого Рима Неаполь поражает путешественников яркостью своих красок, обилием света, знойностью солнца, упоительной прелестью лунных ночей, негой, разлитой в его воздухе. По поводу Неаполя еще Герцен признавался: «В теплом, влажном, вулканическом воздухе дыхание, жизнь — нега, наслаждение, что-то ослабляющее, страстное». И он восклицал: «Стой, путник, — лучшего ты не увидишь!»

В своей картине «Неаполитанский залив» Иванов стремится к впечатлению спокойного величия и благородной мощи. Сосредоточив все внимание на горе, которая высится над Кастелламаре, он размещает ее в картине таким образом, чтобы вся она целиком входила в ее пределы, чтобы и вытянутый формат воспринимался как нечто производное от этой горы. И вместе с тем он выбрал такой вид на залив, чтобы края залива зеркально соответствовали очертанию горы. В картине нет полной симметрии, в ней много глубины и движения и вместе с тем все в ней уравновешено, замкнуто. Мягкий контур горы как бы рифмуется с белопенным краем залива. Вот почему таким величавым спокойствием веет от этой картины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: