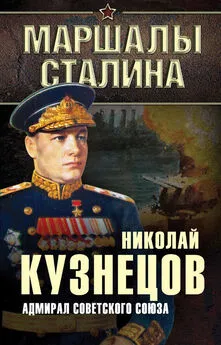

Николай Кузнецов - Адмирал Советского Союза

- Название:Адмирал Советского Союза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0982-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Кузнецов - Адмирал Советского Союза краткое содержание

Николай Герасимович Кузнецов – адмирал Флота Советского Союза, один из тех, кому мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. В 1939 г., по личному указанию Сталина, 34-летний Кузнецов был назначен народным комиссаром ВМФ СССР. Во время войны он входил в Ставку Верховного Главнокомандования, оперативно и энергично руководил флотом. За свои выдающиеся заслуги Н.Г. Кузнецов получил высшее воинское звание на флоте и стал Героем Советского Союза.

В своей книге Н.Г. Кузнецов рассказывает о своем боевом пути начиная от Гражданской войны в Испании до окончательного разгрома гитлеровской Германии и поражения милитаристской Японии. Оборона Ханко, Либавы, Таллина, Одессы, Севастополя, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, крупнейшие операции флотов на Севере, Балтике и Черном море – все это есть в книге легендарного советского адмирала. Кроме того, он вспоминает о своих встречах с высшими государственными, партийными и военными руководителями СССР, рассказывает о методах и стиле работы И.В. Сталина, Г.К. Жукова и многих других известных деятелей своего времени.

Воспоминания впервые выходят в полном виде, ранее они никогда не издавались под одной обложкой.

Адмирал Советского Союза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме эсминцев на морских коммуникациях действовали малые охотники и торпедные катера. Они ставили мины на подходах к Петсамо и к западу от него, по сути дела, блокируя военно-морские базы противника. Находились в готовности открыть огонь по транспортам и наши артиллеристы. Вражеские батареи, установленные на мысах Ристиниеми и Нумерониеми, перед каждым выходом своих кораблей открывали огонь по нашему берегу. Они широко применяли и дымовые завесы. Нередко полоса задымления повисала еще задолго до выхода немецких кораблей и оборачивалась против них же: я уже упоминал, что, используя эту завесу, наши катера приближались к самому вражескому берегу и оттуда устремлялись в атаку.

Понравилась мне на Севере организация разведывательной службы. Здесь хорошо использовали авиаразведку. Самолеты-разведчики постоянно держали под наблюдением коммуникации противника. К сожалению, самолеты еще не имели радиолокационных установок, что особенно сказывалось ночью или в тумане. Подводные лодки, занимавшиеся разведкой, не всегда имели возможность быстро передавать полученные данные. Поэтому командование флота прибегло к необычному способу: с подводных лодок высаживались разведывательные группы на малообитаемые и безлюдные мысы и острова. Отсюда разведчики вели наблюдение и по радио сообщали обо всем увиденном. Им самоотверженно помогали норвежские патриоты. Довольно большая группа норвежцев постоянно сотрудничала с разведорганами флота. Четко работала радиоразведка. С ее помощью часто удавалось определить время выхода фашистских конвоев и кораблей, точное время вылета самолетов даже ночью. Небезынтересно отметить, что по количеству обнаруженных конвоев радиоразведка заняла первое место среди других видов разведки.

Сухопутных путей сообщения у нас на Севере в то время почти не было. Кировская железная дорога и Беломорско-Балтийский канал бездействовали – их перерезал противник. Отсюда вытекало исключительное значение внутренних морских коммуникаций. Морем перевозились грузы из Мурманска в Архангельск. Связь с районами восточное Архангельска осуществлялась главным образом Северным морским путем: по нему шли транспорты с импортными грузами с Дальнего Востока; в Архангельске эти грузы перегружались на железную дорогу. По этому пути шли грузы и на Дальний Восток. На судах доставлялись продовольствие и боеприпасы для войск 14-й армии в Мотовский залив. По морю снабжались наши базы на Новой Земле и в Карском море.

Действовали четыре основных направления перевозок: Кольский залив – Белое море; Белое море – Арктика; Кольский залив – Мотовский залив; между портами Белого моря. На всех направлениях судоходство было затруднено. Мешали льды, туманы, частые штормы. На огромных пространствах здесь навигация продолжалась всего 4 месяца в году. Но дело не только в климате. Противник быстро оценил значение этих коммуникаций и не жалел сил, чтобы нарушить их.

О значении внутренних водных путей на Севере свидетельствуют хотя бы такие цифры: за войну по ним было переброшено около 1 миллиона 200 тысяч человек пополнения для фронта и флота и свыше 1 миллиона 600 тысяч тонн различных грузов.

Чтобы обезопасить перевозки, были выработаны три метода конвоирования транспортов: частичное – т. е. сопровождение транспортов лишь на наиболее опасных участках; поэтапное – когда силы эскорта менялись в промежуточных пунктах; и, наконец, сквозное, когда конвои охранялись выделенными на весь путь боевыми кораблями.

Мелкие конвои, как правило, возглавляли командиры кораблей из состава эскорта. Переходы более важных конвоев поручались специально назначенным старшим командирам. Помню, несколько исключительно важных конвоев провел тогдашний командующий Беломорской флотилией контр-адмирал С. Г. Кучеров.

Незадолго перед моим приездом Государственный Комитет Обороны возложил на Северный флот задачу вывести из Арктики в Белое море ледокол «Иосиф Сталин» и ледорез «Литке» – они были нужны для проводки союзных конвоев в зимнее время. Задание не из легких, если учесть время, в какое оно было получено. В октябре – ноябре даже в средней части России некоторые реки покрываются льдом. А тут Арктика… Но североморцы даже обрадовались усложнению ледовой обстановки – меньше шансов подвергнуться атакам вражеских подводных лодок. Ледоколы были доставлены в целости и сохранности.

Рассказывая о событиях войны, мы часто приводим имена тех, кто непосредственно участвовал в боях: моряков надводных и подводных кораблей, летчиков, береговых артиллеристов, морских пехотинцев. И очень мало говорим о людях, которые своей скромной, подчас незаметной работой обеспечивают и боевые действия, и повседневную жизнь флота. Я имею в виду работников тыла. Между тем их труд тоже был героическим.

Тылом Военно-Морского Флота всю войну командовал генерал-полковник С. И. Воробьев (он был моим заместителем по тылу). Я всегда вспоминаю его с большим уважением.

До назначения на эту должность Сергей Ильич много лет прослужил в береговой обороне и был выдвинут на должность начальника тыла еще перед войной, когда мы осознали исключительно важную роль тыловых органов в современной войне. С. И. Воробьев был на редкость рачительным хозяином, прекрасно знавшим все нужды флота. Мне кажется, он поставил перед собой основную цель: сделать побольше всевозможных запасов для флота, рассредоточив их по базам и складам.

Отличался Воробьев необычайной добротой и мягкостью и одновременно большой требовательностью. Я порой удивлялся, как в нем уживаются такие противоположные качества. Он не щадил ни себя, ни сослуживцев, требуя от них точного выполнения задания. Это был человек, безгранично преданный своей работе.

У него была внушительная внешность: высокий, широкоплечий, с окладистой бородой. Подчиненные уже знали: если Сергей Ильич доволен, он поглаживает свою бороду «по шерсти». Если же он теребит бороду «против шерсти» – жди грозы.

Я не припомню ни одного случая, чтобы у Воробьева были срывы в обеспечении флотов. Когда возникали уж чересчур сложные проблемы, он заявлял:

– Еду к Анастасу Ивановичу.

От А. И. Микояна он возвращался успокоенным, поглаживая бороду «по шерсти», и все догадывались: значит, все в порядке.

На тыл кроме прочих забот возлагалось топливное, продовольственное и обозно-вещевое снабжение. Его работники доставляли топливо кораблям, горючее для самолетов, кормили, одевали и обували моряков. Когда я пишу, скажем, о геройстве и доблести экипажа подводной лодки, надводного корабля или людей флотского авиационного соединения, то думаю, что их успехи разделяют и те, кто сумел вовремя доставить к самолетам бензин и бомбы, к кораблям – мазут и торпеды, к артиллерийским позициям – снаряды. Даже в самые трудные дни блокады Ленинграда, обороны Севастополя, Одессы, Таллина, Ханко все рода Военно-морского Флота получали и топливо, и боеприпасы, и продовольствие. А ведь в ту пору мы оставили часть территории, где находились склады, предприятия. И все же тыловые работники с честью выходили из самых затруднительных положений. Они подчас подвергались опасности не меньшей, чем участники боев. Я мог бы привести немало таких примеров. Скажем, начальник тыла Балтийского флота генерал М. И. Москаленко одним из последних оставил Таллин, когда эскадра покинула базу, – он сделал все, чтобы ничего не осталось врагу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Нестеров - Дембель Советского Союза [фрагмент]](/books/1081057/nikolaj-nesterov-dembel-sovetskogo-soyuza-fragmen.webp)