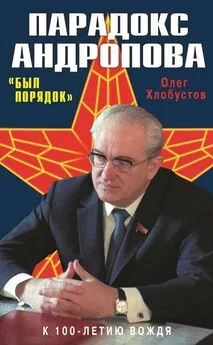

Олег Хлобустов - Феномен Андропова: 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК КПСС.

- Название:Феномен Андропова: 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК КПСС.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аква-Терм

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-905024-15-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Хлобустов - Феномен Андропова: 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК КПСС. краткое содержание

С именем Юрия Владимировича Андропова связана целая эпоха истории Советского Союза. Пожалуй, ни об одном Генеральном секретаре ЦК КПСС не было написано в последние годы столь много, как о Ю. В. Андропове. Написано с различных позиций, порой противоречиво, и, разумеется, далеко не всегда объективно.

По данным старейшей социологической службы России Левада-Центр, Ю.В. Андропов был признан современниками лучшим руководителем нашей страны в ХХ веке.

Автор пытается выяснить источники и истоки этого объективного социально-психологического «феномена Андропова».

Действительно ли Андропов был «последней надеждой режима»? Насколько актуальны сегодня слова легендарного спартанского правителя Ликурга: «Государство существует, охраняемое личным участием каждого!»?

Основанная на архивных документах, эта книга рассказывает о деятельности Ю.В. Андропова в МИДе, ЦК КПСС, на постах председателя КГБ СССР, а также Секретаря и Генерального секретаря ЦК КПСС.

Автор выражает надежду, что эта книга позволит читателям глубже открыть для себя некоторые страницы недавней истории нашей Родины.

Феномен Андропова: 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК КПСС. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отчете КГБ об итогах оперативно-служебной деятельности за 1989 г. сообщалось, что в течение года взяты под контроль в связи с высказыванием террористических намерений 130 граждан СССР, пресечены три попытки захвата пассажирских самолетов, контролировалось поведение 140 граждан, высказывавших намерения по захвату самолетов.

Не был допущен въезд в СССР 384 иностранцев, являвшихся членами международных террористических организаций. На основе полученной информации были поставлены на контроль по въезду еще 899 иностранных граждан….

По поводу установления и розыска авторов анонимных документов, содержавших угрозы осуществления теракций, Ф.Д. Бобков отмечал, что, как показывал опыт, к ним следовало относиться серьезно, поскольку нередко их исполнители извещали о своих намерениях рассылкой анонимных требований или ультиматумов. С рассылки анонимных угроз начина В. Ильин, в декабре 1968 г. осуществивший покушение на кортеж Л.И. Брежнева. С этого же начал и А. Шмонов, стрелявший в М.С. Горбачева во время демонстрации на Красной площади 7 ноября 1990 г..

В заключение представляется необходимым назвать руководителей контртеррористического подразделения 5 Управления КГБ СССР, благодаря выдержке и мастерству которых многие годы советские люди жили не зная страха, не опасаясь за жизнь и безопасность своих родных и близких.

Его последовательно возглавляли полковники:

— Чириков Лев Николаевич — впоследствии генерал-майор, возглавлявший КГБ Башкирской АССР и ставший заместителем начальника 5 управления КГБ СССР (в июле — августе 1980 г. он руководил Службой безопасности Олимпийской деревни на Юго-Западе Москвы);

— генерал-майор Звезденков Валентин Владимирович (впоследствии — первый заместитель председателя КГБ Литовской ССР);

— генерал-лейтенант Головин Владимир Александрович (председатель КГБ Узбекской ССР);

— Зязин Евгений Дмитриевич, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы [228].

Приобретенный под их руководством бесценный, буквально наработанный потом и кровью, опыт противодействия террористическим проявлениям востребован сотрудниками органов государственной безопасности многих государств мира и сегодня.

Прогнозирование вероятных угроз безопасности страны побудило руководство нового Министерства безопасности России (МБР) организовать 18 июня 1992 г. межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную поиску оптимальных мер и методов предотвращения и пресечения террористических проявлений.

И об этом не стоит забывать, оглядываясь на наше относительно недавнее прошлое.

Афганский капкан

Очередной виток незримой, «холодной» войны между США и СССР был начат в конце декабре 1979 г. после ввода Ограниченного контингента Советских войск (ОКСВА) в Демократическую республику Афганистан.

Безусловно, с позиций сегодняшнего дня, можно констатировать, что решение о поддержке антиамериканских сил в Афганистане было политической ошибкой советского руководства в лице Политбюро ЦК КПСС. Точнее, — «четверки», принявшей роковое окончательное решение «по вопросу об «А»: Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, Д.Ф. Устинова, А.А. Громыко при секретаре К.У. Черненко.

В изданной в 1995 г. претенциозной книге «Семь вождей», переквалифицировавшийся из философа в «историка», бывший начальник политического управления министерства обороны генерал-полковник Д.А. Волкогонов писал «Разговоры об «угрозе южным границам», «контрреволюционных бандах», чьей-то «интервенции» против Афганистана расценивались в мире как смехотворные и не заслуживающие никакого внимания» [229]. В дальнейшем нам еще предстоит убедиться в «объективности» подобных скоропалительных выводов бывшего Института военной истории МО СССР.

Но был ли ввод советских войск в Афганистан причиной или лишь поводомдля очередного обострения советско-американских отношений?

И могло ли иное политическое решение предотвратить приход к власти в США Рональда Рейгана? Объявление им нового «крестового похода» против коммунизма? Вряд ли. Ведь его политика была обоснована стратегией помощника по национальной безопасности предыдущего президента США Збигнева Бжезинского. А тот считал, что с 1972 г. соотношение сил в «холодной войне» стало меняться в пользу США, из чего делался вывод о том, что следует проводить более жесткую, наступательную политику в отношении СССР.

Используя в качестве предлога «третью корзину» — третий раздел по гуманитарным вопросам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного главами 35 государств в Хельсинки 1 августа 1975 г. Игнорируя при этом два других столь же важных его раздела — об экономическом сотрудничестве и обеспечении военно-стратегической стабильности.

Окончательный удар по этим «корзинам» будет нанесен Р. Рейганом в 1981 г. Подчеркнем также, что позднее, в 1988 г., по инициативе того же Рейгана, Западом будет полностью предан забвению принцип нерушимости послевоенных границв Европе.

Следствием этого стал развал Югославии в 1992 г., а затем и «силовое принуждение» в марте 1999 г. бомбардировками авиацией НАТО Белграда, столицы Республики Сербия, к отторжению от нее Автономного края Косово.

После этого особенно циничны заявления глав государств-членов НАТО о «сохранении территориальной целостности» Грузии, звучавшие в августе 2008 г. после отражения нападения грузинских войск на непризнанную Республику Южная Осетия.

Как мы увидим далее, США и другими западными странами также грубо попирался международно-правовой принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Читатель уже без труда заметил, что очень многие операции разведки и контрразведки являются весьма продолжительными по времени, осуществляются, порой не одно десятилетие, и завершаются в совершенно иных социально-политических условиях, нежели они начинались. Именно таким, по сути своей, стало «афганское» противоборство советской и американской, прежде всего, разведок, начавшееся в 1979 году и завершившееся лишь с распадом СССР.

Хотя сам термин «афганское» не является достаточно точным, ибо составлявшие его операции выходили далеко за пределы этого географического региона и разворачивались также на Европейском, и даже Африканском континентах. И наложили свой неизгладимый отпечаток на всю историю конца ХХ века, да и не только его. Об этом необходимо помнить и при чтении последующих глав этой книги.

«Суарская» («апрельская») революция 1978 г. в небольшом, граничившим с СССР, центрально азиатском государстве Афганистан объективно стала со временем событием мирового масштаба. И Межведомственное разведывательное управление (МРУ) соседнего Пакистана, и Великобритания, и исповедовавшие стратегию «глобальной войны против Советов» Соединенные Штаты Америки, не могли остаться в стороне от событий в этой стране, имевшей массу этнонациональных особенностей и противоречий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: