Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение

- Название:Русская правда. Устав. Поучение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69130-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Мономах - Русская правда. Устав. Поучение краткое содержание

4 мая 2013 года исполнилось 900 лет со дня восшествия на киевский престол великого князя Владимира Всеволодовича, вошедшего в историю под именем Владимира Мономаха.

Выдающийся полководец, непревзойденный политик, мудрый законотворец, – Владимир Мономах (1053—1125) обладал также ярким писательским талантом. Возможно, именно поэтому его произведения пережили почти тысячу лет – чтобы во всем богатстве представить нам картину жизни наших славных предков.

Формально правление Владимира Мономаха продлилось недолго – всего двенадцать лет (1113—1125). Но мы знаем, что еще за много лет до вокняжения в Киеве Мономах играл заметную, а часто и решающую роль в управлении Киевской Русью – как при своем отце, великом князе Всеволоде Ярославиче (1078—1093), так и при дяде – Святополке (1093—1113). А после смерти Мономаха его дело достойно продолжил его старший сын Мстислав Великий (1125—1132). Вот почему полстолетия на рубеже XI—XII веков можно по праву назвать эпохой Владимира Мономаха.

Его правление стало высшей точкой древнерусской государственности. Никогда прежде – ни при его выдающемся деде Ярославе Мудром, ни при прадеде, крестителе Руси святом равноапостольном Владимире Святославиче, – Киевская Русь не достигала такой степени единения и мощи. Однако после вершины всегда начинается спуск. «Предвестьем льгот приходит гений – и гнетом мстит за свой уход», – сказал поэт. С уходом Владимира Мономаха солнце русской славы закатилось: началась эпоха феодальной раздробленности.

Но дела Владимира Мономаха не были забыты: его законы действовали, его труды служили образцом для лучших князей, а наставления, которые он оставил в Поучении сыновьям, учили стойкости, мужеству и правде грядущие поколения русских людей во времена испытаний и смут.

Наряду с Ярославом Мудрым и Александром Невским Владимира Мономаха до сих пор чтят как одного из величайших правителей в истории России, а его правление признают высшей точкой древнерусской государственности.

Электронная публикация включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие правители» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями. В книге великолепный подбор иллюстративного материала: текст сопровождают более 200 редких иллюстраций из отечественных и иностранных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Элегантное оформление, прекрасная печать, лучшая офсетная бумага делают эту серию прекрасным подарком и украшением библиотеки самого взыскательного читателя.

Русская правда. Устав. Поучение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Относительно наличия в Правде двух рядом стоящих слов – «пропиеться или пробиеться», Ланге замечал: «В некоторых списках стоит только первое слово, а последнего нет, и мы думаем, что это правильнее, потому что оно, по отношению к рассматриваемой нами статье, едва ли имеет какой-либо смысл. Помещение в ней слова «пробиеться» можно объяснить следующим образом: первоначальный переписчик текста Правды, по ошибке, часто случающейся, мог написать слово пропиеться два раза сряду; последующие переписчики, не догадываясь об ошибке, могли даже усиливаться прочесть последнее слово иначе, нежели первое, и, вследствие того, а может быть, и просто по неясности рукописи, образовалось слово пробиеться , которого, вероятно, не было в подлиннике Правды» [47; с. 188].

По мнению Загоровского , Правда проводит «строгое различие» между разными видами несостоятельности, «полагая то более, то менее строгий способ ответственности за долг, смотря по тому, где сколько видно злонамеренности». К злостным банкротам «применялась самая крайняя мера – продажа в рабство». «Затем следуют впавшие в неоплатность, хотя и по своей вине (расточители), но без употребления обмана или подлога, т. е. простые банкроты; их тоже Правда дозволяет продавать, но… допускает для них снисхождение: возможность отсрочки, по соглашению кредиторов… Наконец, полное покровительство закона оказывалось несчастным банкротам, несостоятельность которых есть не их вина, а пагуба от Бога. Против них запрещалось абсолютно всякое насилие, а самый долг разрешено было платить “от лета”». А. И. Загоровский не считал возможным определить, «какая была эта рассрочка, делалась ли она на неопределенное время и по неопределенной сумме, или же существовала для таких случаев определенная норма». Загоровский полагал, что статья 54 не ограничена случаями торговой несостоятельности – под эту статью, по его мнению, подходят любые должники [37; с. 61–63].

В. И. Сергеевич утверждал, что случай, предусмотренный статьей 54 Русской Правды, есть не что иное, как гражданская несостоятельность по стечению несчастных обстоятельств. В этом случае заимодавец может обратить должника в рабство, а должник удовольствоваться уплатою долга с рассрочкой [79; с. 358]. «Неоплатным должником может оказаться всякое лицо, на которое падает взыскание в силу причиненных его действиями (обидами) убытков», и Сергеевич думал, что, лица, виновные в убытках, не пользовались льготами, предоставленными несчастным несостоятельным: они подлежали во всяком случае продаже в рабство [80; с. 142].

Владимирский-Буданов различал в Русской Правде «три рода несостоятельности: 1) несостоятельность, происшедшая не по вине должника, из случайных причин (пожара, кораблекрушения, истребления имущества неприятелями); в таком случае наступает обязательная рассрочка долга; 2) несостоятельность, возникшая по вине должника (пьянства, расточительности), при этом предоставляется выбору кредитора – или отсрочить уплату долга, или же продать должника в рабство, и 3) несостоятельность мнимая (злостное банкротство), когда должник преследуется и наказывается как вор – уголовным порядком». «При конкурсе нескольких кредиторов несостоятельный, по Русской Правде, может быть продан с публичного торга (ст. А [223], 55: “вести его на торг и продать”). То же можно разуметь и при отсутствии конкурса (ст. А, 54 говорит о несостоятельном вообще: “ждут ли ему, продадут ли его – своя им воля”). Впрочем, нужно думать, что продажа в холопство при одном кредиторе наступала лишь тогда, когда несостоятельность была безнадежна вполне; если же долг мог быть отработан, то несостоятельный был выдаваем кредитору для отработки долга» [22; с. 407].

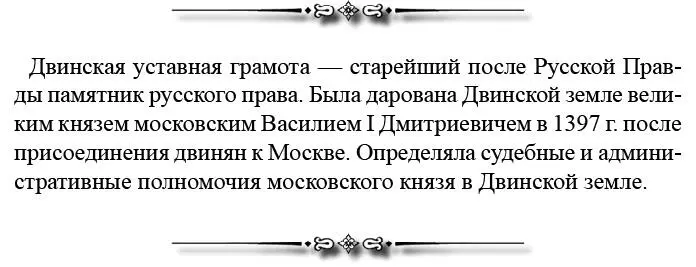

В. А. Удинцев утверждал, что «законного долгового рабства не знает ни один из древнейших сводов», не известна идея долгового рабства и Русской Правде – для Краткой редакции это безусловно, Пространная Правда может возбудить сомнения своими статьями 54 и 55 и статьями о закупах. Удинцев рассматривал статьи, в которых находят признаки долгового рабства, и приходил прежде всего к выводу, что если в этих статьях говорится о рабстве, то возникает оно не из заемного обязательства, а обусловлено «наличностью особых обстоятельств – конкурса, злостного или неосторожного поведения должника, свойства купца, участия иноземца». Далее, в статьях 54 и 55 «мы имеем не заем, как обычно полагают, а покупку в кредит», сходную со средневековою commenda. Наконец, Удинцев полагал, что термин «продажа» (собственно – «продадять»), при сопоставлении со статьей 14 договора 945 г. с греками («продан будеть, яко да и порты, в них же ходить, да и то с него сняти») и со статьей 5 Двинской уставной грамоты, обозначает продажу имущества должника, «понудительное денежное взыскание» [89; с. 133–142].

Гётц в статье 54 видел комиссионную сделку между торговыми людьми, причем комиссионер – крупный купец, ведущий иногороднюю и даже заморскую торговлю. Льгота, получаемая комиссионером, есть результат разрешения судом нескольких случаев, когда комиссионер не мог выполнить своих обязательств, а не частное соглашение между комитентом и комиссионером. Общее правило, на которое опираются частные случаи, предусматриваемые статьей 54, по мнению Гётца, приближается к постановлению § 384 Германского торгового свода законов (Deutschen Handelsgesetzbuch) – комиссионер обязан при выполнении комиссионной операции проявить ту заботливость, которая обычна для собственных торговых операций [2; т. III, с. 352–356].

О долзе. Аже кто многим должен будеть, а пришед гость из иного города или чюжеземець, а не ведая запустить за нь товар, а опять начнеть не дати гости кун, а первии далжебити начнуть ему запинати, не дадуче ему кун, то вести и на торг, продати же и отдати же первое гостины куны, а домашним, что ся останеть кун, тем же ся поделять; паки ли будуть княжи куны, то княжи куны первое взяти, а прок в дел; аже кто много реза имал, не имати тому.

Если кто многим должен, а купец, приехавший из другого города или из другой земли, не зная про то, поверит ему товар свой, и он окажется после не в состоянии заплатить сему верителю за товар, по причине требований со стороны первых заимодавцев; в таком случае вести должника на торг и продать и удовлетворить наперед требованиям гостя, а остальное разделить между прочими заимодавцами. Также, если он должен будет в казну, то очистить наперед казенные требования, а потом уже и требования других верителей: но если кто из них взял уже много ростов, тот лишается своих денег.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: