Алексей Ермолов - Записки русского генерала

- Название:Записки русского генерала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-55893-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ермолов - Записки русского генерала краткое содержание

Герой Отечественной войны 1812 г., «проконсул» Кавказа, Алексей Петрович Ермолов (1777—1861) был сыном эпохи величия и могущества России, породившей плеяду выдающихся российских мыслителей, ученых, полководцев, поэтов, смысл жизни которых состоял в служении Отечеству.

Это был, по словам А. С. Грибоедова, «сфинкс новейших времен» – сложная и противоречивая личность: человек сильной воли и независимых взглядов, не признававший авторитетов патриот, всегдашний оппозиционер власти и в то же время верный сын Отечества. Эпоха сформировала личность Ермолова – и сам он был одним из активных ее творцов.

Судьба Ермолова впечатляет. Сызмальства приписанный в Преображенский полк, 17‑ти лет он уже сражался под началом Суворова. Но храбрость и смекалка юного офицера-артиллериста не спасли его от ссылки… Освободил его Александр I, и с тех пор Ермолов самоотверженно служил царю во всех войнах – с Польшей, Пруссией, с Наполеоном. Под Аустерлицем Алексей Петрович заслужил военный орден Святого Георгия и чин полковника. В Бородинском сражении именно он фактически спас армию, отбив у французов батарею Раевского, остановив смятение в войсках и обороняя высоту, пока контузия не вывела его из строя.

Сам М. И. Кутузов отличал его, говоря: «Ермолов рожден командовать армиями», а солдаты просто обожали своего полководца. И если начальство то благоволило своенравному генералу, то ополчалось на него, народная любовь оставалась неизменной.

Но и этим не исчерпываются способности и заслуги Ермолова. Одиннадцать лет правления Ермолова на Кавказе – это не только сила. Это дипломатия. Это авторитет. Это цивилизующая власть. А как иначе сумел бы он отучить местные племена от торговли заложниками? Как иначе удалось бы превратить крепость Кислую в первый кавказский курорт – Кисловодск?

Современники считали, что при всей своей славе и беззаветной преданности Отечеству Ермолов был недооценен при жизни. А. С. Пушкин просил у генерала дозволения стать его биографом. «Подвиги Ваши – достояние Отечества, и Ваша слава принадлежит России», – писал он в письме к генералу. Но великий русский поэт не успел составить жизнеописания великого русского полководца. Попытаемся же восполнить этот пробел…

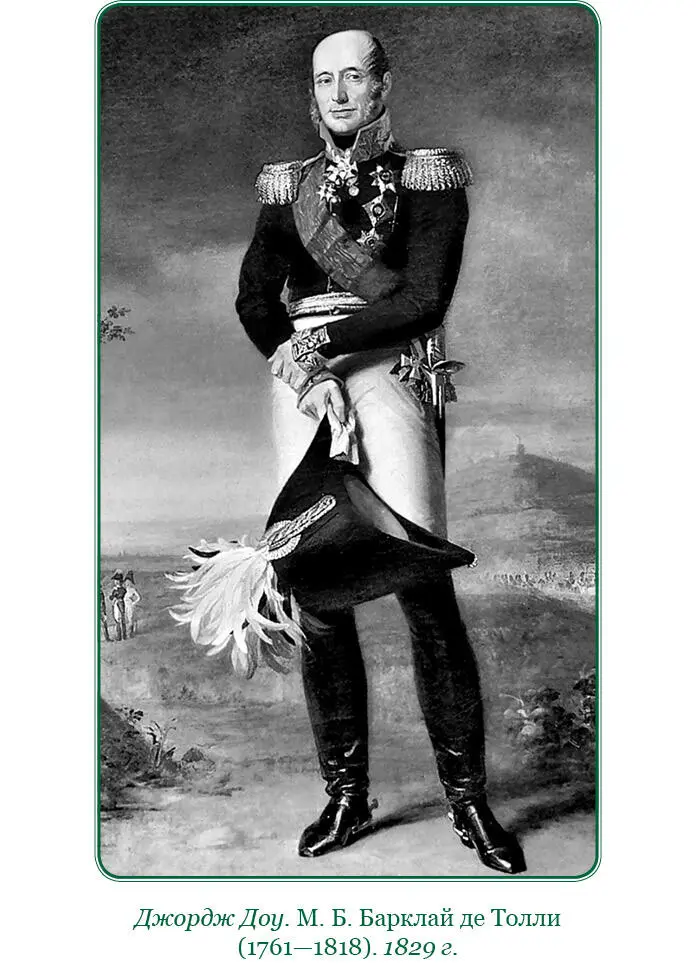

В воспоминаниях генерала содержаться ценные сведения о военных кампаниях 1805–1807 гг., об Отечественной войне 1812 г., яркие описания наиболее крупных сражений, живые портреты М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, М. Б. Барклая де Толли, М. И. Платова, П. X. Витгенштейна и др. В данное издание вошли также Записки 1816–1826 гг., когда Ермолов был командующим Кавказским корпусом и главнокомандующим в Грузии во время Кавказской войны.

Электронная публикация материалов жизни и деятельности А. П. Ермолова включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Записки русского генерала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вы видите, как эти бесчисленные полки спешат, спешат все вперед. Сердце ваше замирает от мысли, что они идут раздавить ваше отечество. Наполеон, в своей исторической треуголке, стоит на одной из высот, скрестив по своему обыкновению руки на груди. Кажется, вы читаете на его лице и встречный, торжественный гул московских колоколов, и коленопреклоненный перед ним народ русский, и снопы трофеев, которые он ставит в Notre Dame [214].

Один офицер, бывший тогда при нем, вступивший потом в русскую службу и дослужившийся у нас до генеральства, рассказывал мне, что император французов в то время забавлялся, как бриеннский школьник, подцепляя камешки носком своего сапога и подбрасывая их вверх.

Через несколько месяцев этой великой армии не стало, вождь ее спасается, как беглец, и едва ли не на том же самом месте переезжает русскую границу 26-го ноября, в день Георгия Победоносца.

Я был свидетелем бедствий этой армии. Прибыв в Вильно вслед за вступлением туда наших главных войск, я видел, как по тем же улицам, по которым не так еще давно проходили воинственные колонны с торжественною музыкой, с победными орлами, – как по этим самым улицам провозили ежедневно для сожигания на Вилейке целые возы нагих, замороженных воинов, перевязанных по нескольку десятков веревками, словно свиные туши.

Посещая с принцем Карлом Мекленбургским его раненых соотечественников, в доме еврея, мы нашли, что умершие и умирающие лежали рядом с живыми на соломе, перегнившей от крови и нечистоты. Никогда человечество не видало над собою такого поругания. В городе воздух был так заражен миазмами от сгнивших трупов, что принуждены были очищать его куревом зажженных кучек навоза.

С приездом государя в Вильно все оживилось, следы разрушения и позора человечества исчезли, везде заструились жизнь, радость, любовь и милость; раненые, свои и неприятельские, были равно призрены. Иллюминовались здания, осветились лица и сердца. Вскоре открылся театр, дан был бал.

На этом вечере, когда государь входил в зал, то невольно наступил на знамена, только что отбитые у неприятеля. Это была нечаянность, приготовленная торжествующим, осыпанным царскими милостями, благодарностью России и всемирною славой, фельдмаршалом Михаилом Ларионовичем.

Где-то был ты тогда, Михаил Богданович? Будущее возвратило тебе, что силилась отнять у тебя современность. Могила твоя в глуши, среди мрачных сосновых лесов твоей родины, Ливонии, но памятник тебе стоит рядом с памятником Кутузову на площади Казанского собора.

Теперь приступаю к самому капитальному замечанию. К нему подвинуло меня желание восстановить истину и, по моим средствам, защитить память одного из замечательных деятелей великой эпохи.

Я хочу говорить о графе Александре Ивановиче Остермане-Толстом.

Он происходил из древнего рода Толстых. Отец его, Иван Матвеевич, был генерал-майор, дядя Николай Матвеевич также артиллерийский генерал-майор, участвовавший с честью в одной из турецких кампаний под начальством Румянцева. К сожалению, не имею данных о других, более или менее замечательных родственниках, кроме тех, о которых здесь упоминаю.

Отец Александра Ивановича, деспот в своем семействе и над своими вассалами, был не очень богатый помещик. «Знаешь ли, – сказал мне однажды граф А[лександр] И[ванович], – сколько у меня было рубах, когда отец отпускал меня в одну из турецких кампаний? Только шесть, и те из довольно грубого, домашнего холста».

Дяди его, графы Остерманы, канцлер Иван Андреевич и сенатор Федор Андреевич, оба бездетные, передали племяннику в наследство свою фамилию, вместе с графством, несколькими тысячами душ, огромными сосновыми лесами под Москвой и Петербургом и дубовыми в Рязанской губернии, которых целый век не трогал топор. Прибавьте в этому палаты в Москве [215], несколько десятков пудов серебра и разные драгоценности на большие суммы.

Иван Матвеевич, несмотря на такую благодать, падавшую с неба на его сына, кичась своим древним родом, с трудом согласился, чтобы фамилию Толстых поставили в хвосте фамилии Остерманов, происходившей, как он говорил, «от немецкого попа».

Действительно, отец упомянутых графов, Андрей Иванович, был сын пастора из местечка Бокум. Студент Иенского университета, он впутался в какую-то любовную историю с женою своего профессора и вызвал его на дуэль, вследствие которой бежал в Голландию. Здесь увидел его Петр I и принял к себе на службу.

Этот сын немецкого попа и повеса студент был потом тот знаменитый канцлер, кавалер многих российских и иностранных орденов, который Ништадтским миром доставил России прибалтийские губернии и возможность великому государю прорубить окно в Европу и создать русский флот. При Елисавете он был сослан в Сибирь, в Березов, где он и скончался. Супруге его, урожденной Стрешневой, было предложено императрицей Елисаветой Петровной оставаться на свободе и пользоваться имениями своего мужа.

Она отвечала только: «куда иголка, туда и нитка», и последовала за ним в изгнание. По смерти его, графиня возвратилась на родину и, посвятив себя молитвам, провела иноческую жизнь в селе Никольском, под Москвою. Дети их, два сына и дочь, остались в Петербурге. Одного из них, Ивана Андреевича, мы видим уже в царствование Екатерины канцлером, по уму и заслугам своим достойного наследника своего отца.

В начале царствования Александра Павловича он уже кончил свое служебное поприще и жил в Москве на покое, сохраняя у преддверия гроба великолепный декорум екатерининских вельмож и отблеск ума, так славно поддерживавшего политику великой государыни. Но и тогда молодой император не переставал письменно совещаться с ним о государственных делах первой важности: о политике, торговле, банке, ополчении и даже роскоши, которой государь был враг.

Уже со вступления Александра на престол граф Иван Андреевич указывал на Наполеона, как на зловещую комету, встающую на политическом горизонте Европы. Императрица Мария Федоровна вела с канцлером постоянную переписку. Как уважали его другие члены императорской фамилии, мы узнаем из следующего события.

Граф Иван Андреевич давал бал в своих палатах, в которых угощал по-барски каждое воскресенье московское общество всяких чинов. На вечере старец, говоря с великою княгинею Ольденбургскою (впоследствии королевою Вюртембергскою) Екатериною Павловной, уронил свою трость.

Эта, чарующая всех своею красотою, любезностью и умом женщина поспешила поднять трость и, подавая ее, сказала смутившемуся хозяину: «Votre tete n’a pas encore besoin de soutien, mais vos mains le demandent, et je suis heureuse de vous l’offrir» [216].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Имп - Рождение Черного генерала [Litres]](/books/1060179/aleksej-imp-rozhdenie-chernogo-generala-litres.webp)