В. Бутромеев - Российский царский и императорский дом

- Название:Российский царский и императорский дом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-03995-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Бутромеев - Российский царский и императорский дом краткое содержание

Очерки о жизни и деятельности русских царей и императоров, проиллюстрированные работами русских и западноевропейских художников XVII–XX веков.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Российский царский и императорский дом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В это время в Стародубе явился человек, назвавший себя царем Дмитрием. Кто был этот второй Самозванец – также неизвестно, как и кто был первый. Около него собрались польские паны с дружинами; значительнее всех были лихой наездник Лисовский и князь Рожинский; последний, с дружиной в четыре тысячи человек, прибыл ко второму названому Дмитрию уже на пути.

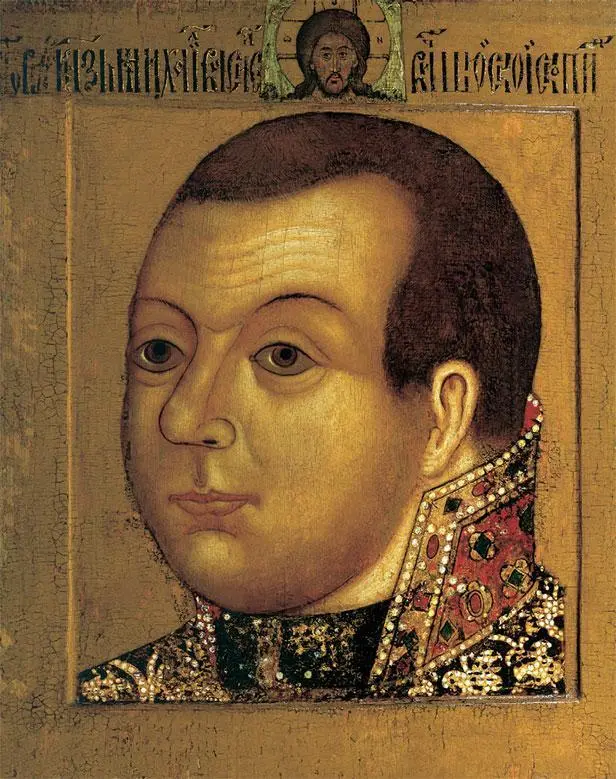

Боярин М. В. Скопин-Шуйский. Парсуна

Вслед за Рожинским атаман Заруцкий привел пять тысяч донцов. Другие донцы привели какого-то названого царского племянника, которого новый названый Дмитрий велел казнить. В 1607 году новый названый Дмитрий выступил в поход, а весной 1608 года разбил царские войска под Волховом, после чего двинулся к Москве и расположился станом в селе Тушине между реками Москвой и Всходней, отсюда и название его – Тушинский вор. В Тушине к нему пришел на службу знатный польский пан Ян Сапега, староста Усвятский, который вместе с Лисовским играл весьма мрачную роль в истории нашего Смутного времени. Но более всего усилился Самозванец прибытием в лагерь Марины Мнишек, которая признала его за своего спасенного мужа, хотя он совсем на него не походил. Положение царя Василия ежечасно становилось все опаснее и опаснее; Москва колебалась.

Шведский король Карл IX предложил помощь; для переговоров по этому поводу в Новгород, куда должны были прибыть уполномоченные шведского короля, отправился князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Между тем произошла смута в Пскове: в псковские волости явился воевода от Тушинского вора и стал приводить жителей по селам и пригородам к присяге. Крестьяне просили защиты у законного воеводы – Шереметева, но последний велел присягать Тушинскому вору, чтобы иметь предлог грабить крестьян, как бы в наказание за измену. Смуту в Пскове увеличил еще раздор между людьми.

Союз со шведами, заключенный Скопиным-Шуйским, произвел окончательный взрыв. Вся история Пскова прошла в борьбе с немцами, к которым причисляли и шведов. Когда 1 ноября 1608 года в город пришла весть, что немцы идут, народ, по выражению современника, стал как пьяный, отворил городские ворота тушинскому воеводе Плещееву и присягнул Самозванцу.

В Москве масса жителей оставалась равнодушна к решению вопроса, кто победит: Тушинский вор или боярский царь Василий? А равнодушные всегда, в конце концов, берут сторону победителя. Царь Василий в Москве очутился в осаде и предложил желающим удалиться, пока есть время. Москвичи приняли это предложение за уловку испытать их верность; все присягнули царю Василию, но на другой же день в Тушино повалили боярские дети и стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дьяки и подьячие; поехали и знатные люди: Бутурлин, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, князь Черкасский, князья Сицкие, Засекины. Все шли с надеждой на повышение в Тушине, которое к зиме обстроилось, как городок; в нем образовался свой двор.

Но поведение тушинцев отняло у Вора возможность взять окончательный перевес над царем Василием. Жители городов, где утвердились тушинцы, жаловались на страшные поборы. Русские, служившие Самозванцу, свирепствовали с особенным ожесточением; сторонники царя Василия, взятые в плен, умерщвлялись с беспощадной жестокостью. Писатель современный, иностранец, с изумлением рассказывает, что русские тушинцы постоянно служили твердым щитом для малочисленных поляков, которые почти не участвовали в стычках между тушинцами и царскими отрядами; но когда дело доходило до дележа добычи, то здесь поляки были первые, и русские без спору уступали им лучшую часть.

Свидание боярина М. В. Скопина-Шуйского со шведским полководцем Делагарди. Художник Б. А. Чориков

Русские тушинцы и казаки не только хладнокровно смотрели на осквернение церквей, поругание сана священнического и иноческого, но и сами помогали иноверцам в этом осквернении и поругании. У царя Василия все более и более уходила почва из-под ног вследствие общей политической деморализации.

Явились так называемые перелеты, которые сегодня служили в Тушине, завтра царю Василию, потом – снова Вору и опять царю. Семьи нарочно делились: одни члены семей были на стороне Вора, другие – царя, чтобы в случае торжества того или другого и там и тут иметь опору. В феврале 1609 года против царя Василия составился уже заговор; заговорщики требовали от бояр низложения царя, но бояре не явились на площадь и попрятались в домах, выжидая конца дела. Из бояр только один князь Василий Васильевич Голицын пришел на площадь. Заговорщики насильно притащили патриарха Гермогена, требуя от него избрания нового царя. Личность царя была не по душе Гермогену, и он не мог одобрять его деяний, но ради предупреждения больших зол Гермоген твердо стал за царя Василия.

Однако твердость патриарха могла только отсрочить падение Шуйского. Троице-Сергиева лавра была единственным местом, откуда мог бы раздаться голос примирения, ибо она издавна пользовалась глубоким уважением народа. Это хорошо знали тушинцы; он знали также, что лавра имела и стратегическое значение, потому что через нее шел путь в ту часть северо-восточной России, из которой только и можно было получить материальную помощь против тушинцев.

Такое значение лавры объясняет упорную настойчивость, с которой Сапега и Лисовский вели осаду этого монастыря уже с 24 сентября 1608 года. В лавре под начальством князя Долгорукова-Рощи и Голохвастова находилось до трех тысяч ратников. С 3 октября Сапега и Лисовский начали громить монастырь из пушек; пытались взять его приступом, но неудачно. Ратники, слуги монастырские, иноки с одинаковой отвагой отстаивали лавру и вылазками беспокоили осаждающих. Зимой, от тесноты, открылись болезни; иноки ухаживали за больными, хоронили мертвых. Весной 1609 года болезни прекратились.

27 мая Сапега сделал самый отчаянный приступ, отражение которого предвещало спасение лавры. 28 июня Сапега снова повторил штурм, и опять неудачно. Лавра, таким образом, была спасена и дождалась своего освободителя, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Уже в конце 1608 года Скопин-Шуйский заключил союз со шведским королем, который и прислал России помощь под предводительством Делагарди. Планы союзных вождей были различны: Делагарди предлагал осаду и взятие городов, непокорных Василию Ивановичу, Скопин-Шуйский, напротив, настаивал на быстром походе к Москве, занимая только пункты, важные в стратегическом отношении.

В этом плане Скопин-Шуйский обнаружил и проницательность политика, и расчетливость гениального полководца. Занятие городов шведами могло повести к тому, что, в случае неуплаты жалованья шведскому войску, Делагарди удержал бы занятые им города за Швецией. Опасность была велика, ибо при малейшем замедлении помощи Москву могли захватить тушинцы и передать полякам. Делагарди остановился уже в Твери вследствие ропота его войска на неуплату жалованья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Агеев - Под знаком императорского дома [litres]](/books/1102616/aleksej-ageev-pod-znakom-imperatorskogo-doma-litr.webp)