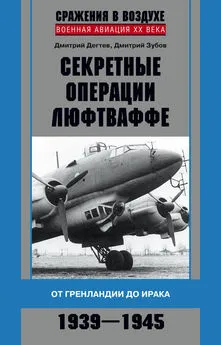

Дмитрий Зубов - Тень люфтваффе над Поволжьем. Налеты немецкой авиации на советские промышленные центры. 1942–1943

- Название:Тень люфтваффе над Поволжьем. Налеты немецкой авиации на советские промышленные центры. 1942–1943

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05603-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Зубов - Тень люфтваффе над Поволжьем. Налеты немецкой авиации на советские промышленные центры. 1942–1943 краткое содержание

Утро 22 июня 1943 г. Все жители Советского Союза, просыпаясь, вспоминают, что страшная война с «гитлеровскими кровавыми собаками» продолжается уже два года. Ну а жители села Перевоз, расположенного в 120 километрах от города Горького, уже седьмой раз подряд наблюдают зарево от пожарищ над областным центром. И высказывают мнение, что без второго фронта Гитлера не победить… Оно и понятно! Газеты сообщают, что гитлеровская авиация разгромлена и деморализована, а она как ни в чем не бывало бомбит города в глубоком тылу!

Как же получилось, что после краха наступления на Кавказ и огромных потерь, понесенных зимой 1942/43 г., люфтваффе не только не утратили былой боевой мощи, но и в скором времени смогли провести крупнейшую и беспрецедентную по размаху стратегическую операцию на Восточном фронте с начала войны? И почему советская авиация даже спустя два года после 22 июня 1941 г. не сумела не только захватить пресловутое «господство в воздухе», но и защитить важнейшие центры военной промышленности от налетов немецких бомбардировщиков, которые выполняли их во время светлых летних ночей, без истребительного прикрытия, в одно и то же время суток, практически по расписанию!

В книге на основе многочисленных отечественных и немецких архивных материалов, воспоминаний очевидцев рассказано о периоде воздушной войны, предшествовавшем грандиозной Курской битве. О малоизвестных событиях, долгие годы остававшихся в тени этого сражения, – налетах люфтваффе на города Поволжья в июне 1943 г.: Горький, Ярославль, Саратов и другие.

Тень люфтваффе над Поволжьем. Налеты немецкой авиации на советские промышленные центры. 1942–1943 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помимо кораблей охранения, противовоздушную оборону транспортных судов осуществляли постоянные и маневренные отстойные пункты, которые защищались береговыми и корабельными зенитными пушками и пулеметами, а также дозорными кораблями и истребительной авиацией. Одним словом, I./KG100 «Викинг» изрядно нагнала страху на речников и моряков, вынудив их выделить значительное количество сил и средств для ПВО Нижней Волги.

Крупный бой между бронекатерами Волжской военной флотилии и «Хейнкелями» произошел 19 мая на участке Сталинград – Камышин. Когда в полночь над рекой были замечены самолеты, катерники открыли шквальный огонь из всех стволов. Одновременно с этим другие корабли вели бой южнее у Черного Яра. Впрочем, ВВФ тоже несла серьезные потери. 17 мая подорвалась на мине и затонула канонерская лодка «Красный Дагестан», а через девять дней – другая канонерка, «Красногвардеец». На обоих кораблях погибли 30 членов их команд.

Одновременно с конвоированием судов развернулись большие работы по обезвреживанию донных мин. Госкомитет обороны постановил значительно увеличить число тральщиков, за счет переоборудования малоценных речных судов, в основном рыболовных. В связи с минной угрозой в середине мая в Сталинград прибыли нарком Военно-морского флота Н.Г. Кузнецов и нарком речного флота З.А. Шашков. На совещании, которое проходило в кают-компании бронекатера, присутствовали начальник Волжского бассейнового управления пути В.П. Цыбин и новый командующий Волжской военной флотилией контр-адмирал Ю.А. Пантелеев. Были разработаны дополнительные меры по усилению наблюдения за сбрасыванием мин, на наиболее сложных участках установлены посты наблюдения из числа военных моряков, улучшились организация ограждения и информация о состоянии плеса. Флотилию подкрепили техническими средствами траления. Судовой ход обозначался створами повышенной чувствительности, ночное освещение было замаскировано.

Однако наладить всю эту работу оказалось не так-то просто, особенно в условиях сильного весеннего паводка. Глубины увеличились местами до 25–30 метров, а удержать на такой глубине и при сильном течении довольно громоздкое минное ограждение было непросто. Частые его срывы создавали большие трудности, но бакенщики строго следили за плесом, и, несмотря на штормовую погоду и ночную темноту, выезжали на лодках и восстанавливали ограждения. Вскоре вся Волга на протяжении от Камышина до Черного Яра была «украшена» самыми невероятными ограждениями, часть из которых была изготовлена из ресурсов разрушенного Сталинграда: старых электропроводов, проволоки, всего, что можно было использовать в качестве учалочных средств.

В мае – июне для переоборудования под тральщики и тралбаржи были отобраны 165 самоходных и несамоходных транспортных судов. Им предстояла огромная работа. Всего в течение мая, по данным службы наблюдения, германские бомбардировщики сбросили в Волгу 354 донные мины. При этом часть из них была оснащена многоимпульсными взрывателями. Чтобы взорвать такую «адскую машину», тральщику требовалось пройти над ней 15–16 раз и более. Еще страшнее были мины с акустическими взрывателями, принцип их действия был до сих пор плохо изучен, а эффективные средства борьбы практически отсутствовали.

В то же время грузонапряженность с каждым днем нарастала, стоянки караванов считались совершенно недопустимыми. Фронт требовал горючего. В этих условиях наиболее опытные бакенщики брали на себя ответственность и на свой страх и риск проводили нефтекараваны через опасные, непротраленные места.

Несмотря на все принятые меры, грузооборот судов по-прежнему оставлял желать лучшего. Из-за необходимости соблюдать строгий порядок конвоирования, узости протраленного фарватера, нехватки судов, движение нефтекараванов шло значительно медленнее желаемого. Если в последней декаде апреля по участку Астрахань– Саратов были перевезены 445 000 тонн нефтепродуктов, то за весь май удалось перевезти 765 000 тонн, что составило 76,5 % от плана и не шло ни в какое сравнение с показателями годичной давности.

Между тем I./KG100 продолжала минирование Волги и в начале июня. Согласно записям в летной книжке Хельмута Абендфотха, 30 мая его Не-111 6N+OK вылетел из Сталино в 19.37, сбросил в Волгу две мины ВМ1000, после чего в 23.22 вернулся обратно. На следующий день взлет в 19.40, посадка в 23.45. Продолжительность вылета составила 245 минут. 2 июня Абендфотх снова поднялся в воздух в 19.37 с двумя минами ВМ1000 на борту. Сбросив их в реку в квадрате 5148, в 23.55 Не-111 6N+OK вернулся на базу [19].

Глава 2

Затишье перед бурей

Новая задача

Отражением общего кризиса вермахта стал также и наметившийся кризис стратегии немецкой авиации, командование которой не имело твердого мнения о том, куда направить силы пополненных авиационных соединений. Было понятно, что они должны в полном объеме обеспечить авиационную поддержку предстоящих наступательных операций своих войск. По поводу того, каким образом это сделать, мнения разошлись. Начальник Генерального штаба люфтваффе генерал-оберст Ханс Ешоннек, находившийся под впечатлением от участившихся налетов авиации союзников на города Германии, был сторонником террористических атак на советские города группами по двадцать-тридцать бомбардировщиков. Он был единственным из немецких высших авиационных командиров, который ожидал наибольших результатов от массированных бомбардировок Лондона еще летом-осенью 1940 года.

У министра вооружений Третьего рейха Альберта Шпеера имелось свое мнение, которое являлось отражением взглядов военно-промышленных кругов. Германские промышленники, для которых затяжной характер войны давно стал абсолютно ясен, вполне резонно настаивали на том, чтобы нанести массированные авиаудары по ключевым объектам военной промышленности СССР, в частности по электростанциям в районе Москвы, Рыбинска и Горького. Против такого метода использования бомбардировочной авиации резко возражал командующий 1-м авиакорпусом генерал Гюнтер Кортен, который понимал все трудности поражения с воздуха подобных точечных целей, находящихся далеко за линией фронта.

В результате всестороннего обсуждения сложившейся ситуации было принято компромиссное решение, предложенное командующим 6-м воздушным флотом генерал-оберстом Робертом фон Граймом и его штабом. Согласно ему, бомбардировочные эскадры должны были перед началом летней кампании атаковать советские центры по производству вооружений. В свою очередь, командир IV авиакорпуса Курт Пфлюгбейль предложил две реальные цели для массированных налетов – города Горький и Саратов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: