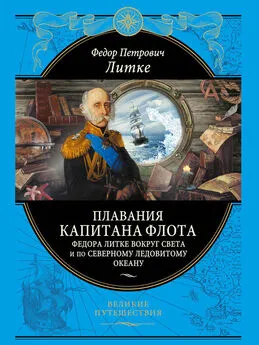

Федор Литке - Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Название:Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому океану

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-67673-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Литке - Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому океану краткое содержание

Имя Федора Петровича Литке (1797—1882) по праву занимает почетное место в истории российского флота, российской науки и русской культуры. Он был знаменитым мореплавателем, адмиралом, крупным государственным деятелем, блестящим географом, основателем, организатором и многолетним руководителем Русского географического общества, президентом Российской Академии наук.

Экспедиции Федора Петровича Литке обогатили отечественную и мировую науку исследованиями Новой Земли, Берингова моря, Камчатки, Каролинского и Марианского архипелагов, островов Бонин-Сима. Уникальные по тому времени географические и гидрографические исследования и картографические работы, точные астрономические, магнитные и гравиметрические наблюдения и измерения, произведенные им лично, принесли Литке мировую славу и подняли авторитет российской науки. Достаточно сказать, что на карте Мирового океана имя Литке встречается восемнадцать раз!

Отчеты исследователя о совершенных им путешествиях имели огромный успех и были переведены на многие европейские языки. Помимо географического значения, их отличает незаурядный литературный талант автора. Но исключительное значение для развития и процветания российской науки имело основание по инициативе Ф. П. Литке Русского географического общества, которое под его многолетним руководством превратилось в академию географических наук с мировым именем, пережило эпохи и радует нас открытиями до сих пор.

Подытоживая свой жизненный путь, Федор Петрович записал в дневнике: «Авось не все, что тщусь я насаждать, расклюют птицы или похитит лукавый, авось иное зерно и найдет благоприятную почву, авось, взглянув на мой портрет, когда меня не будет, скажете вы иногда: „Этот человек больше жил для меня, чем для себя…”».

Эталонных жизней не бывает, у каждого свой путь. Не является исключением и Федор Петрович Литке. Он ошибался, не всегда достигал желаемого, был вынужден подчиняться обстоятельствам. Но он прожил достойную жизнь человека великой чести и долга, ученого, посвятившего себя служению Отечеству и людям. А еще он на всю жизнь остался верен своей первой любви – Арктике. Как писал на склоне лет сам Федор Петрович, ему довелось побывать во многих уголках земного шара, но его сердце навсегда осталось там – в холодных арктических льдах…

Электронная публикация книги Ф. П. Литке включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу с исключительной подборкой более 200 редких иллюстраций и карт. Иллюстрации и текст сопровождает множество комментариев и объяснений, в книге прекрасная печать, белая офсетная бумага. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Плавания капитана флота Федора Литке вокруг света и по Северному Ледовитому океану - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В восточный берег, около полумили от устья губы, вдается небольшая губа Котельная, в которой промышленники останавливаются, но для мореходных судов никакого пристанища нет.

Этого же рода есть губа Сеннуха, лежащая в трех четвертях мили к SO от Титовской губы. Она вдается к WSW на три кабельтова, и в устье своем имеет небольшой островок.

Прикладной час в Титовской губе 7h28', подъем воды 6 футов 4 дюйма, склонение компаса 3°42'W.

К WNWW в трех милях от этой губы находится кут Мотовского залива, или губа Кутовая [145]. Она совершенно открыта от О; длины и ширины имеет по три четверти мили. В юго-западный ее угол впадает речка Титовка, имеющая в устье ширины 30 сажен и глубины 4–5 футов и вытекающая из небольшого озера, лежащего около одной мили к W. В речке Титовке и в озере ловится много семги, а в другом озере, севернее лежащем, водится в изобилии камбала. Из Кутовой губы идет волок в другую губу, вдающуюся из Варангского залива к SO, которая по этой причине Волоковой называется. Волок этот имеет длины 7 верст, по румбам WNW и OSO, и простирается низменной долиной, поросшей березником, ивняком и изредка можжевельником. Через этот волок переходят пешком все следующие из Колы в реку Печенгу, на Айновские острова или к другим местам Варангского залива. Они оставляют лодки свои в Кутовой губе и в Волоковой находят другие, перевозящие их куда нужно.

По северному берегу Мотовского залива первая от мыса Мотки губа есть Ейна. Она лежит от этого мыса на OtS в 4 милях, вдается к N на одну милю и столько же имеет ширины в устье. В вершину ее впадает речка одного с ней имени, на левом берегу которой живут в нескольких вежах лопари.

От губы Ейны на OtS в 3½ милях лежит губа Мо́ча, имеющая полмили длины и одну милю ширины в устье. От N впадает в нее речка Моча, в устье которой на левом берегу стоят также несколько веж лопарских.

От этой губы на OtS в 2½ милях находится одной с ней величины губа Корабельная, в вершину которой впадает речка Зубовка. Западную ее оконечность образует мыс Монастырский, отличающийся большим крестом; на нем стоит несколько изб, в которых обитают летом рыбные промышленники. Все эти три губы от юга совершенно открыты, и потому останавливаться в них на якоре можно только при ветрах между NO и NW. Глубина в них до 15 сажен, грунт – песок. Все пространство берега между ними усеяно мелким булыжником, годным для каменного балласта.

Берега, Мотовский залив окружающие, высотой от 50 до 80 сажен. Южный, или материковый состоит из гранита, опускающегося во многих местах отвесно в море, большей частью обнаженного. Северный составляет сланцы разных пород. Подверженный действию солнечных лучей, покрыт он тундрой, изобилующей морошкой, травой и березовыми и ивовыми кустарниками. Оба берега весьма приглубы, особенно же южный. Глубина 20–30—40 сажен встречается иногда вплоть к утесам, а посередине залива линем во 100 сажен дна достать нельзя.

Попутный ветер, пособивший нам выйти из гавани, не долго нас сопровождал; в половине одиннадцатого, когда мы находились против реки Ейны, утих он совершенно, а во втором часу повернул от SO нам в лоб и окутал нас густым туманом. Лавировать в этих обстоятельствах было очень затруднительно, по узости места надлежало поворачивать через 1½ и 2 часа; лот по особенной приглубости берега не обозначал приближения к нему, а туман не допускал усматривать его прежде, как в расстоянии 100 сажен и менее. Если б берега не столь были чисты, то мы вынуждены были бы держаться около середины, поворачивая через полчаса. В девятом часу вечера были мы встревожены странным образом. Только что повернули от северного берега на левый галс, часовой на баке испуганным голосом закричал: «Буруны перед носом!» Вмиг положили руль на борт и повернули на другой галс; и в то же время щелканье огромного, показавшегося из воды серпообразного хвоста объяснило нам все дело – это был превеликий кит из породы Balaena Physalis.

Вторник 17 июля. Поутру штиль, туман прочистился, и сделалась прекрасная погода. Мы находились под самым берегом полуострова, на О от юго-восточной его оконечности. Все главнейшие пункты южного берега открылись очень хорошо, наблюдения были весьма удачные, которые исправными пеленгами и углами связаны были с описями и наблюдениями, произведенными как нами 10 июля, так и впоследствии лейтенантом Завалишиным. Остров Кильдин виден был неясно, однако же достаточно, чтобы показать нам некоторую погрешность в положении северо-западной его оконечности относительно к Мотовской губе, – погрешность, которой мы теперь не имели средств исправить. В половине восьмого подул ровный ветер от ОSO, с которым мы, наконец, могли начать опись восточного берега полуострова.

От юго-восточной его оконечности, именуемой мысом Гордеевым и лежащей на широте 69°34' и долготе 32°47' О от Гринвича, простирается этот берег к NO высокими отрубами, в которых сланцевое образование весьма ясно видно; он весьма приглуб и на расстоянии 10 миль не имеет ни одной бухты. В 8 милях от Гордеева мыса находится примечательный мыс Шарапов; на самой оконечности его стоит отдельно большой остроконечный кекур, который промышленники называют башенкой. Этой башенки от О приметить нельзя потому, что она сливается с берегом, но если смотреть от N или от S, она совершенно от него отделяется, и с этих двух сторон в мысе Шарапове никак нельзя ошибиться. От мыса берег простирается к N и постепенно понижается.

В 3½ милях от него вдается к NW бухта Корабельная, в которой, вопреки ее названию, для мореходного судна нет никакого укрытия. Ладьи останавливаются в ней иногда за противными ветрами. Несколько севернее ее лежит низменный, приятной зеленью покрытый островок Аникиев. Две мили далее находится восточнейший полуостров мыс Цып-наволок, по которому некоторые мореходы и весь полуостров называют Цып-наволоцкой землей; название же это не есть, однако же, общее и всеми принятое. За Цып-наволоком в двух милях выдается мыс Лавышев, северо-восточнейший этой земли и низменнейшая часть всего берега. Это тот самый мыс, которому на старинных голландских картах приложено было странное название Лаус. Находясь в полдень на параллели этого мыса, определили мы с точностью его широту 69°45'30'́, долготу 33°04'.

По всему восточному берегу видели мы множество гуриев, больших и малых, которые, по уверению нашего лоцмана, служили рыбакам путеуказателями от одного становища до другого, которых в прежние годы здесь было много.

От мыса Лавышева берег, простирающийся к WNW, становится опять выше и отрубистее, не образуя почти никаких углублений до самой губы Зубовой, небольшой и мелкой, где за двумя малыми островками есть становище для ладей, но не для мореходных судов. При этом нужно заметить, что под названием Лодейного становища не всегда следует разуметь место, почему-либо удобное к якорному стоянию. Ладьи кладут якорь везде, где их застанет штиль или противный ветер; а где одной ладье случится простоять день благополучно, там уже, по мнению мореходов, и становище.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: