Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона»

- Название:По ступеням «Божьего трона»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-71663-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Грум-Гржимайло - По ступеням «Божьего трона» краткое содержание

Книга «По ступеням “Божьего трона”» представляет современному читателю яркого представителя плеяды российских путешественников-исследователей Центральной Азии – Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло (1860—1936), труды которого по праву вошли в «золотой фонд» российской и мировой географической науки. Ученый-энциклопедист, прекрасный рассказчик, человек, умевший расположить к себе людей, он был готов на все – вплоть до продажи собственного имущества,– чтобы отправиться в дальние страны. За свою жизнь Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций – на Памир и Алтай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный Китай и Монголию. Тысячи километров, пройденных по удалённым от цивилизации уголкам планеты, годы, проведенные вдали от семьи и дома, опасности и лишения, неизбежно подстерегающие путешественника… Все ради науки, прогресса, стремления двигаться вперед, принести пользу Родине и всему человечеству. Книгу Г. Е. Грумм-Гржимайло дополняют избранные статьи брата и соратника знаменитого географа, военного инженера, изобретателя, путешественника – Михаила Ефимовича Грум-Гржимайло (1861—1921). А вот почему у родных братьев фамилия различается одной буквой, читатель узнает из жизнеописания великого путешественника

Электронная публикация трудов Г. Е. Грумм-Гржимайло включает все тексты бумажной книги и основной фактологический иллюстративный материал – фотографии, карты. А для ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе и цветных, главную часть которых составили фотографии из материалов экспедиции, сделанные самим путешественником. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

По ступеням «Божьего трона» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Где же в продольной долине верховий Эцзин-гола искать берег этого моря и как объяснить значительное сходство петрографического состава в отложениях обеих эпох и аналогичную гидро– и орографическую роль, которую сложенные из них высоты играют в пластике среднего Нань-шаня?

В самом деле, красные отложения, по данным В. А. Обручева, покрывают северные склоны Толай-шаня и южные хребта Рихтгофена до абсолютной высоты 4500–4570 м; если однако принять во внимание, что из тех же мягких отложений сложены и горы в верховьях Хый-хэ, достигающие 5400–5800 м, т. е. такой высоты, до которой едва ли даже поднимаются пики помянутых выше хребтов, то становится очевидным, что водораздел рек Линь-шуй-хэ и Хый-хэ выдвинут был до современной высоты процессом, сблизившим оба Наньшанских хребта, и что здесь мы должны видеть явление аналогичное, а может быть и современное тому, которое подняло красные же отложения в верховьях Бабо-хэ, так как не подлежит сомнению, что Вэнь-ли-коу Нань-шань и южная гряда Ци-лянь-шаня, топографически принадлежащие теперь различным хребтам, составляли некогда части одного горного массива, который расчленила р. Бабо-хэ, иными словами, что долина верховий Эцзин-гола обязана своим происхождением размыву горной складки, от которой сохранились теперь лишь жалкие остатки.

Я заключаю настоящую главу пояснением, почему я принял для северной цепи Нань-Шаня наименование Ци-лянь-Шань.

В «Сан-чжоу-цзи-лё» говорится: на восток от Ша-чжоу (Са-чжоу) за Цзя-юй-гуаном горы вдруг выдвигаются и идут на восток под именем Ци-лянь-Шань; это так называемый южный Тянь-Шань, который доходит до горы На-бао-Шань, а затем и хребта Цзин-ян-лин.

В «Географическом указателе», приложенном к третьему тому «Собрания сведений о народах, обитавших а Средней Азии», о. Иакинфа, мы находим следующие, заимствованные из китайских источников данные о хребте Ци-лянь-Шань: горы эти лежат в Гань-су в 100 ли от г. Гань-чжоу-фу на юго-запад; изобилуют хвойным и разным другим лесом и травами; хунны после потери их пели в песнях: «отняли у нас Ци-лянь-Шань, отняли средства к размножению скота». В другом указателе, приложенном ко второму тому «Истории Тибета и Хухунора», тот же автор пишет: Нань-Шань под именем Ци-лянь-Шань уходит через Гань-чжоу за границу (т. е. на запад); он покрыт здесь вечными снегами.

По объяснению «Мин-и-тун-чжи», р. Чжан-е (Хэй-хэ) прорывается через горы Ци-лянь-Шаня, от таюших снегов которых становится более полноводною [222].

Мне кажется, что эти выдержки устанавливают тот факт, что под именем Ци-лянь-Шаня китайские географы разумели северную цепь Нань-Шаня и что у нас нет причин игнорировать это название. Клапрот так и поступает; его примеру следует и Потье, помещая монастырь Ма-ти-сы у северной подошвы хребта Ци-лянь-Шань [223]. Менее положительно высказывается в этом вопросе Рихтгофен [224], которого, видимо, смущает тот факт, что в китайском сочинении «Цзинь-дин-синь-цзян-чжи-лё», изданном при императоре Цянь-луне, говорится, что наименование Ци-лянь-Шань в древности приурочивалось к Хамийским горам. Но это кажущееся противоречие станет вполне объяснимым, если мы припомним, что в представлении китайцев Тянь-Шань и Нань-Шань составляют звенья одной и той же горной цепи. «Северо-Тяньшаньские горы, – пишет автор Сань-чжоу-цзи-лё, – скрываясь в земле на протяжении более 1000 ли, вдруг выдвигаются за Ша-чжоу и Цзя-юй-гуанем и идут на восток под именем Ци-лянь-Шань; это так называемый Южный Тянь-Шань» [225].

В. А. Обручеву наименование Ци-лянь-Шань было известно, но, ссылаясь на китайские карты, он приурочил его ко второй цепи Нань-Шаня – хребту Северо-Тэтунгскому.

Я не знаю, на какие китайские карты ссылается В. А. Обручев, но должен заметить, что карты, изданные в Китае в XVIII столетии, крайне несовершенно передавая орогидрографические особенности области верховий Эцзин-гола, действительно дают повод думать, что под именем Ци-лянь-Шаня китайцам известен был хребет, ограничивающий с севера долину Да-тун-хэ. Я имел, однако, уже случай заметить, что в китайской географической литературе не содержится других сведений о долине рек Бабо-хэ и Хый-хэ, кроме попавшего в нее не прежде начала XIX столетия довольно смутного указания на существование где-то в пределах Нань-Шаня обширной долины Е-ма-чуань; в эпоху же составления помянутых карт долина эта, по-видимому, даже по слухам не была еще известна китайским географам, которые поэтому и сливали оба хребта в одну горную цепь Ци-лянь-Шань, водораздельную между Да-тун-хэ и Эцзин-голом. Рихтгофен утверждает, что наименование Ци-лянь-Шань сохранено за Нань-Шанем и ныне.

Глава тридцать вторая. Поперек Ци-лянь-шаня

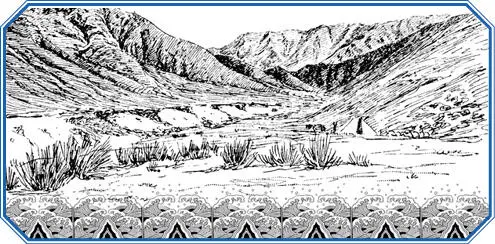

Двумя километрами ниже из-под красной почвы выступили серые скалы глинистого сланца, в которых стекающий с седловины Ляо-ху-ши правый исток р. Ма-шуй-хэ вырыл себе узкое ложе. Сланцевые скалы образовали здесь точно ворота, через которые мы и вступили в сквозное скалистое ущелье, выводящее воды Ма-шуй-хэ на северные склоны Ци-лянь-Шаня, к селению Шан-хо-чэн.

На первых порах ущелье это было узко и мелко, но полутора километрами дальше оно вывело нас к горам, гребень коих засыпан был снегом. Здесь мы вышли из бокового ущелья в главное, более широкое, но вместе с тем и более величественное. Особенно высоки были горы, сопровождающие ущелье р. Ма-шуй-хэ с севера. Относительная их высота едва ли была менее 5000 футов (1524 м), и эта огромная масса голого камня крутыми темно-серыми уступами уходила под облака. Горы с юга были ниже, скалисты только местами, местами же густо одеты травой. Дно ущелья усыпано было галькой, из-под которой лишь в немногих местах выступала темно-серая песчаная почва, поросшая жесткими пучками кипца. Речка, шириной уже около четырех метров, текла по этому дну в капризных извилинах, но заметно прижималась к левому борту ущелья, подмывая здесь террасу из рыхлого конгломерата, сцементированного желто-серой глиной.

Выйдя в главное ущелье, по которому проходила торная дорога к золотым приискам Кака-булан, мы круто повернули сначала на север, затем на восток-северо-восток и, пройдя в этом направлении одиннадцать километров, остановились на ночлег на небольшой лужайке, при новом повороте ущелья к северо-востоку. На всем этом протяжении горы в северном борту ущелья продолжали хранить скалистый и совсем бесплодный характер, слагаясь преимущественно из серых и темно-серых глинистых сланцев и тех же цветов известняков и плотных песчаников, лишь казавшихся местами светло-бурыми от покрывавшей их глинистой корки; справа же непрерывная стена каменных утесов появилась лишь в конце перехода; на пространстве же первых четырех километров, как замечено было выше, скалы сменялись осыпями и луговыми покатостями с очень темной глинистой почвой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: