Степан Крашенинников - Описание земли Камчатки

- Название:Описание земли Камчатки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44013-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Степан Крашенинников - Описание земли Камчатки краткое содержание

Степан Петрович Крашенинникова (1711—1755) принадлежит к тем скромным героям, которыми так славна Россия. Сын солдата, за выдающиеся успехи в учебе он был выбран для научной подготовки к участию во Второй Камчатской экспедиции.

Экспедиция отправилась в путь в августе 1733 года. После четырех лет тяжелейшего путешествия члены «академической свиты», сославшись на плохое здоровье, отказались от дальнейшей поездки, сообщив в Петербург, что с исследованием Камчатки справится студент Крашенинников. И он справился!

За 10 лет (1733—1743) он проделал по Сибири и Камчатке путь в 25773 версты (больше половины экватора!), совершил множество исследовательских поездок на Байкал, по реке Лене, в Якутию, но главное – вдоль и поперек изъездил, изучил и описал Камчатку: ее границы, рельеф, климат, флору и фауну, вулканы и гейзеры, местное население, собрал богатейшие научные коллекции, сделал записи метеорологических наблюдений и описаний приливов, составил словарик корякского языка.

Но главным, эпохальным результатом титанического труда Крашенинникова стала первая русская научная монография «Описание земли Камчатки» – и она же стала первым международным бестселлером. Почти немедленно после выхода из печати в 1755 году книга была переведена на главные европейские языки: французский (1760), английский (1764), немецкий (1766), голландский (1770) – и вызвала огромный интерес как ученых, так и читающей публики.

На то, чтобы этот эпохальный труд увидел свет, его автор положил жизнь: отправившись из Санкт-Петербурга в научную экспедицию юным студентом, Крашенинников вернулся в столицу только через десять лет – и еще двенадцать, до самой смерти, готовил книгу к изданию.

Вот почему и сегодня, через 250 лет, мы с жгучим интересом знакомимся с этой terra incognita XVIII века, читая захватывающие, невероятные, но тем не менее абсолютно достоверные описания всего, что встретил и изучил во время путешествия Крашенинников. К этому добавляется чувство восхищения: вот, оказывается, как много может сделать для своего Отечества один человек.

Электронная публикация книги С. П. Крашенинникова включает все тексты бумажной книги и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 150 иллюстраций, в том числе редчайших старинных карт и уникальных рисунков. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Описание земли Камчатки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но если олюторский диалект почесть за особливый, то столько почти будет диалектов в корякском языке, сколько острожков; ибо нет такого осторожка, в котором бы не было против других знатной отмены; таким образом, укинский, карагинский, островной карагинский и чендонский могут назваться особливыми диалектами.

Я за коренной корякский язык почитаю тот, которым говорят оленные коряки [426], для того что в нем нигде нет большой разности, как можно видеть в собрании корякских слов под литерами А и Б. О прочих можно вообще сказать, что сидячие коряки чем далее живут к северу, тем чище говорят по-корякски, а чем далее к югу, тем больше камчатских слов употребляют и больше имеют разности в окончаниях.

Для удовольствия любопытных читателей прилагается собрание слов разных корякских наречий. Под литерою А содержатся слова оленных коряков, которые живут на севере. Под литерою Б – слова оленных же коряков, которые, не в давние годы лишась табунов своих, поселились на реке Аваче.

Под литерою В – слова сидячих коряков, которые живут на Уке-реке, а под литерою Г – слова островных карагинцев. Причем надлежит ведать: 1) где пишется глаголь со штрихом наверху (ѓ), там оный произносить должно как латинское, 2) где против слов столба А в столбе Б, или против слов столба В в столбе Г ничего не писано, но токмо точки поставлены, там сходство в словах разумеется.

Сими именами рыбу, птиц и пр. называют сидячие коряки [427], а оленные не столь любопытны, чтоб они и то знать или называть могли, чем не пользуются.

И хотя, впрочем, много из того им известно, однако как их имена писать, так укинские и карагинские рассудилось мне за излишнее: ибо укинцы называют все вещи отчасти по-камчатски, а отчасти по-корякски, а карагинцы – по-корякски с некоторою малою отменою: так, например, гусь по-камчатски кейшугыш , по-укински кейшугаш , по-корякски гейтуант , а по-карагински отегету .

Которые живут на реке Караге, а не на острова, те от жителей островных в том наипаче отменны, что вместо ф произносят ѓ, вместо Е в начале произносят И: так, например, вместо вихуфи (ногти) веѓевуѓи , вместо етеѓету (гусь) итуит .

Тигильские сидячие коряки также как и укинские больше имеют сходства в языке с северными камчадалами, нежели с оленными коряками, хотя слова их так испорчены, что едва и узнать можно, а особливо в разговорах. Кратко сказать, все сидячие коряки чем ближе живут к камчадалам, тем больше имеют и сходства с ними, а чем к северу, тем чище говорят по-корякски.

Глава 22. Курильском народе [428]

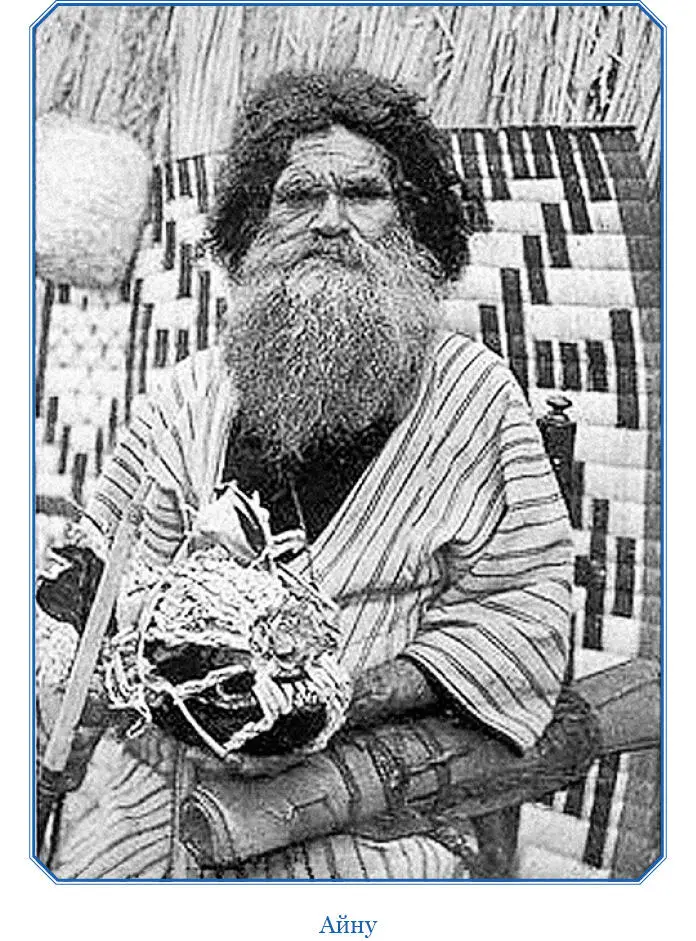

Курильский народ житием своим так сходен с камчадалами [429], что не надлежало бы особо и писать о нем, если бы в телесном виде и в языке не было различия. Откуда сей народ имеет происхождение, о том столь же мало известно, как и о других камчатских народах; а можно ли по их языку сколько-нибудь исследовать, оное оставляется таким людям, кои в том трудятся по искусству своему и по должности: чего ради и приобщено на конце сей главы собрание слов курильского языка.

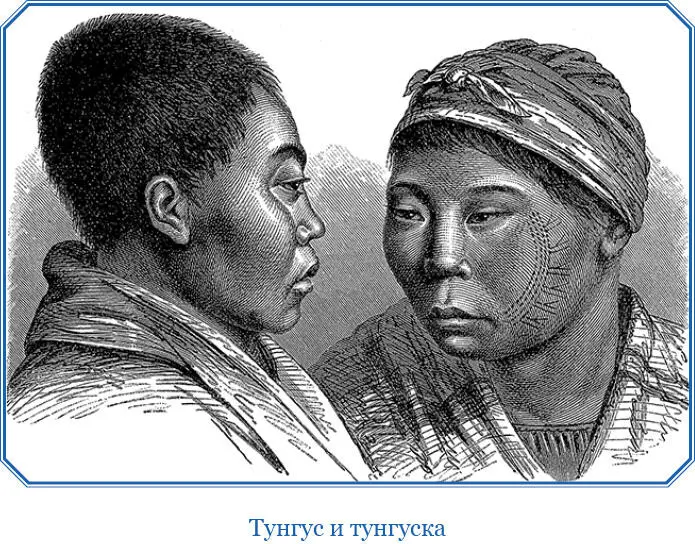

Сей народ ростом средний, волосом черен, лицом кругловат и смугл, но гораздо пригоже других народов. Бороды у них большие, окладистые, тело мохнатое, в чем состоит знатная разность от камчадалов.

Мужеский пол волосы напереди бреет до самой верхушки, а назади растят, в чем с японцами имеют сходство, от которых, может быть, по причине бывшей прежде сего коммерции и обычай оный приняли [430], а женский токмо подрезает их спереди, чтоб глаза не закрывали.

Губы у мужчин на средине токмо, а у женщин все вычернены, вкруг расшиты узорами. Сверх того, и руки расшивают они почти по локоть, в чем несколько сходствуют с чукчами и тунгусами. Все вообще носят в ушах большие серебряные кольца, которые прежде сего получили от японцев же.

Платье носят из кож морских птиц, также лисье, бобровое и из других морских зверей, которое шьют по тунгусскому образцу, то есть распашное, а не по камчатскому; причем не наблюдают того, чтоб платье было из одной материи, но шьют из чего прилучится, так что и поныне редкую курильскую парку увидишь, которая бы не из лоскутьев разных зверей и птиц была сделана.

До богатого по тамошнему месту платья, каково, например, суконное, камчатое и пр., великие охотники, токмо весьма небережливы. В лучшем алом кармазинном [431]кафтане тюленя на себе нести не устыдится, невзирая на то что измарает платье, которое ему стоит дорого. На покрой не много смотрят: все им равно, мешком ли платье сшито или по кости, только бы ему цвет был люб да надеть на себя можно было.

Стеллер пишет, что некоторому курильцу камчатая телогрея [432]понравилась, в которой он ходил, озираяся и любуясь ею, несмотря на то что другие казаки смеялись над ним, что он носит женское платье. Ему, может быть, казалось равным всякое платье: ибо у них в своем платье разности нет между мужеским полом и женским.

Живут в таких же юртах, как камчадалы, токмо их держат несколько чище, убирая стены и полки травяными рогожами. Питаются наибольше морскими зверями, а рыбы промышляют мало.

Бога столь же мало знают, как и камчадалы. В юртах имеют вместо идолов кудрявые стружки, которые они весьма хитро делают. Сии стружки называют они ингул или иннаху [433], содержат в некоем почтении, однако не мог я того выведать, за бесов ли они их вменяют или за бога.

В жертву приносят им первопромышленного зверя, причем мясо сами съедают, а кожу при них вешают, и когда юрты за ветхостью оставляют, то не берут с собою из них ни жертвенных кож, ни стружек, впрочем, носят они с собою оные стружки во всякие опасные пути на море и бросают в случае бедствия в воду, а наипаче в сувои [434], что между первым Курильским островом и Лопаткою, которые тем умилостивить надеются. Такой образ идолослужения приняли от курил и южные камчадалы, кои живут на первом Курильском острове и на Лопатке, как надежное средство к безопасному плаванию по морю.

Летом ездят на байдарах, а зимою ходят на лыжах, ибо собак не держат и не имеют. Мужеские главные труды: промысел морских зверей; женщины, по примеру камчадалок, в шитье и в плетенье чирелов упражняются, а в летнее время ездят с мужьями и на промысел в гребле.

Что касается до их обычаев, то они несравненно учтивее других народов, а притом постоянны, праводушны, честолюбивы и кротки. Говорят тихо, не перебивая друг у друга речи, как сидячие коряки. Старых людей имеют в великом почтении. Между собою живут весьма любовно, особливо же горячи к своим сродникам. Приятное, сказывают, позорище, когда бывает между живущими по разным островам свидание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сэмюэль Тьюк - ОПИСАНИЕ РЕТРИТА, заведения близ Йорка для умалишенных из Общества Друзей [Содержит отчет о его возникновении и развитии, способах лечения, а также описание историй болезни]](/books/1090608/semyuel-tyuk-opisanie-retrita-zavedeniya-bliz-jork.webp)