Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В садах Кашгарии успешно произрастают: абрикосы, персики, яблоки, груши, черешни, белые вишни, грецкие орехи, гранаты, айва и виноград. Миндальных деревьев и фисташек в Кашгарии нет, а также и слив. Абрикосовые деревья повсюду преобладают над остальными и дают плоды различных сортов; как и виноградные лозы, которых тоже очень много. Яблоки и груши невысокого качества, хороших же сортов вовсе нет. Кашгарцам полезно было бы переменить также семена многих других растений, сильно выродившихся в их стране, и развести у себя подсолнечник, картофель, капусту и огурцы, которых у них нет.

Из свежих персиков и абрикосов, часто еще не дозревших, туземцы варят похлебку, заправляемую мукой. Эти плоды, а также дыни и арбузы едят в свежем виде с хлебом и без хлеба. Кроме того, все плоды, исключая айвы, гранат, черешен и вишен, сушат. В особенности много заготовляется впрок абрикосов, персиков, винограда и грецких орехов, подаваемых гостям при каждом дастархане (угощении).

Кашгарцы – большие любители цветов: почти в каждом саду можно видеть маленький цветник с их любимыми цветами, тюльпанами, астрами, мальвами и бархатцами. Женщины нередко украшают этими цветами голову, а мужчины накалывают их иногда на ермолку или на грудь.

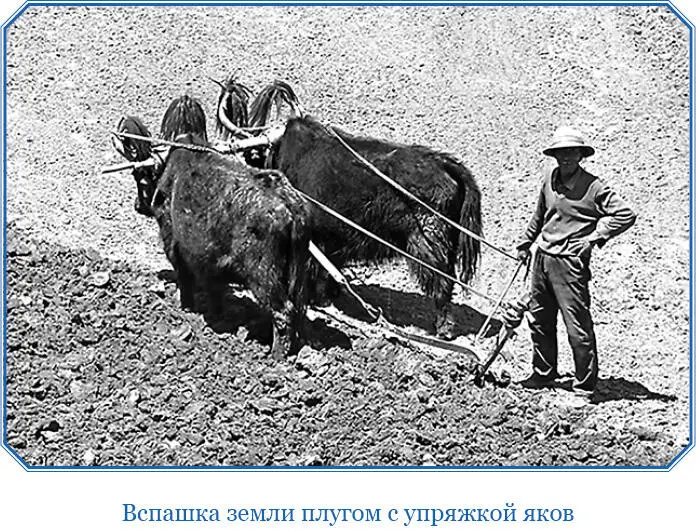

Земледельческие орудия кашгарцев – первобытного устройства. Поля вспахивают плугом (бугус), состоящим из коленчатого (самородного) корпуса, на нижний конец которого надевается железный стреловидный лемех (шыш), а к верхнему прикрепляется рукоять. В вертикальную часть корпуса, немного выше колена, вставляется короткое дышло (кешкин), поддерживаемое сверху распоркой. К концу дышла прикрепляются две постромки (урмачи), привязываемые к концам треугольного ярма; это последнее удерживается на шее рабочего быка двумя вертикальными стойками, врезанными в ярмо и стягиваемыми внизу веревочкой.

Боронование вспаханной земли производится деревянными смыками, а потом ее выравнивают иногда еще граблями.

Для рытья и очистки арыков, разрыхления земли, производства выемок и насыпей и вообще для всех почти земляных работ служит кетмень – общераспространенное в Кашгарии орудие. Это – железная лопата с загнутой почти под прямым углом трубкой, в которую вставляется ручка.

Хлеб жнут серпами, сходными с нашими, но значительно менее изогнутыми. Теми же серпами снимают люцерну и молодой камыш, употребляемый в Кашгарии вместо сена.

Для молотьбы хлеба утрамбовывают плотно на поле площадку и среди нее прочно устанавливают толстый кол. На этот кол надевается веревочное кольцо, прикрепляемое к длинной оглобле, к которой посредством постромок привязывают несколько быков или лошадей и гоняют их, как на корде, вокруг кола по разостланному хлебу. При таком способе молотьбы солома (саман) раздробляется на мелкие части, легко пережевываемые скотом.

На той же площадке и провеивают обмолоченный хлеб, подбрасывая его лопатой высоко вверх – к вершине установленного для молотьбы кола.

Для хранения зерна у кашгарцев не существует совсем амбаров. Они вырывают на дворе или на поле, близ домов, ямы и, обложив их бока и дно соломой, ссыпают туда хлеб. Потом покрывают его сверху соломой же, засыпают землей и сравнивают поверхность так, что присутствие такого зернохранилища становится почти незаметным.

Все тяжелые земледельческие работы исполняются мужчинами, а женщины занимаются прополкой, посадкой и уборкой овощей, собиранием плодов и другими, сравнительно легкими, работами на полях и в садах.

Заработная плата в Кашгарии вообще очень низка. Годовой работник на хозяйском продовольствии и одежде получает в среднем около 13 рублей. Кроме того, хозяин почти всегда отделяет для него маленький кусок земли, который он засевает для себя хозяйскими семенами. Поденщику на готовом продовольствии платят летом в страдную пору 12 коп., а зимой не дороже 5 коп.

Цены на продовольственные продукты тоже очень низки: пуд лучшей пшеничной муки стоит не дороже 40 коп., а маисовой – 25 коп.; фунт мяса продается по 4 и по 3 коп.; фунт скоромного масла по 12 коп. и постного по 5 коп.; курица стоит 18 коп., десяток яиц – 6 коп.

Из домашних животных туземцы Кашгарии содержат: лошадей, ослов, крупный рогатый скот, овец, коз и очень немного яков (в горах) и верблюдов. Лошадей, употребляемых преимущественно для верховой езды и отчасти для перевозки тяжестей вьючным способом, имеют только богатые поселяне и торговцы. Кашгарские лошади невысоки, но статны и выносливы. Крупного рогатого скота у туземцев тоже немного [53]. Пашни пашут преимущественно на быках, а бедные поселяне, не имеющие их, впрягают в плуги ослов или обрабатывают землю ручным способом, посредством кетменя и граблей.

Осел (ишак) – весьма распространенное в Кашгарии домашнее животное, содержимое почти каждым поселянином. Перевозка почти всех тяжестей в домашнем хозяйстве и большей части товаров внутри страны производится вьючным способом на ослах. На них же преимущественно совершают туземцы переезды верхом, а бедные возделывают свои поля. Тяжелые туземные двуколки (арбы) с высокими колесами, по причине рыхлости полотна грунтовых дорог, употребляются очень редко. На них ездят почти исключительно китайские чиновники и купцы со своими семействами.

Овец в Кашгарии очень много; большая часть их мелкой курдючной породы с белой шерстью и черными пятнами на голове. Эта порода отличается миниатюрными рогами и вкусным мясом с небольшим, однако, количеством жира.

В Южной Кашгарии, в горах Куньлуня, между реками Керия и Каракаш пасутся стада тонкорунных овец, также мелкой курдючной породы, но с мягкой и длинной курчавой шерстью, преимущественно белого цвета и реже черного. Из шкур этих овец выделывают очень хорошие меха, вывозимые к нам в Россию, а из шерсти – знаменитые хотанские ковры и войлоки. Тонкорунные овцы пасутся круглый год в горах и, с перемещением из них в жаркую котловину, вскоре утрачивают ценные качества своего руна, которое развивается и становится грубым.

Овцы обыкновенной породы подгорных оазисов пасутся тоже большею частью целый год в соседних горах, а в отдаленных от гор оазисах – на окрестных пастбищах, покрытых низкорослым камышом, насаждения которого встречаются во всех речных солончаковых долинах.

В Кашгарии собирают молоко не только от коров, но и от овец. Из овечьего молока приготовляют масло и простоквашу (катпык) – любимое кушанье туземцев, в особенности летом, во время жаров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: