Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из балки реки Аксу караван поднялся в узкую долину этой реки и продолжал путь на восток по ее левому берегу. Верстах в 7 от устья Кубучи-дарьи Аксу принимает справа многоводный приток Кютэль-дарья с востока и выше слияния с ним течет уже с юго-востока на северо-запад в весьма узкой, но неглубокой балке, к которой спускаются с обеих сторон крутые горные склоны.

Дорога, повернув на юго-восток, пролегает верст 6 по крутым косогорам левого берега Аксу, потом переходит на правый берег ее и, извиваясь то по косогорам, то по узким площадкам, выходит на урочище Отур-булак, где мы остановились на ночлег. Река Аксу, текущая на этом урочище в плоских берегах, образует небольшой остров, покрытый порядочной растительностью.

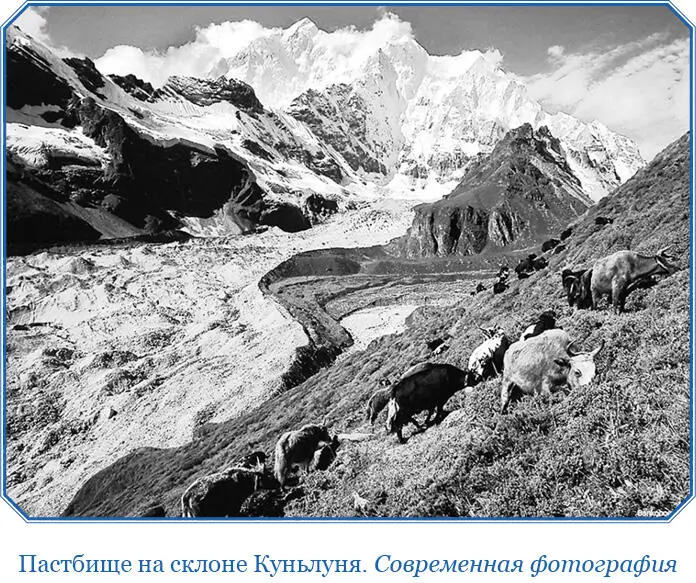

В окрестностях урочища Отур-булак встречаются порядочные альпийские пастбища, на которых летом откармливаются стада овец, пасомые таглыками. Пещерные жилища этих пастухов рассеяны по всем горным пастбищам и расположены повсюду на берегах речек или у источников, из которых таглыки и их стада пользуются водой.

В горах бассейна реки Аксу водятся горные бараны и их смертельные враги – барсы, похищающие иногда у таглыков овец. Но коренным местопребыванием этих животных служит совершенно безлюдная и труднодоступная горная область реки Кубучи-дарья, в которую проникают только отважные горцы-охотники.

С урочища Отур-булак мы прошли версты 3 по косогорам левого берега Аксу, текущей выше его уже в плоских берегах; потом, повернув круто почти на восток, следовали большую часть перехода в этом направлении. Долина реки Аксу от поворота резко изменяется: дно ее становится совершенно плоским, а бока состоят из весьма крутых и высоких обнаженных утесов темного цвета, блестящих на солнце и придающих этой бесплодной долине печальный вид.

Ровное дно ее, покрытое повсюду мелкой галькой, гравием и дресвой, вовсе лишено растительности, и только в редких местах, где река отложила маленькие островки глины, оно поросло злаком из рода Lolium. Сама же Аксу то скрывается в рыхлом грунте своей пустынной долины, то выходит на дневную поверхность.

В конце перехода мы повернули круто на юго-восток и, перейдя в каменистую часть долины, остановились ночевать на урочище Баши-булак. Тут на небольшом островке, покрытом мирикарией, полынью и злаком Lolium, животные нашего каравана в последний раз насытились подножным кормом, который далее на пути повсюду очень плох.

На урочище Баши-булак находится минеральный ключ, а верстах в 3 ниже его другой, более многоводный, минеральный источник, называемый Еган-булак, бьет из расселины скалы. Вода в обоих источниках кисло-соленая, а температура ее была в то время 6,7 °С.

На следующий день мы продолжали путь к юго-востоку сначала по неширокой каменистой долине реки Аксу. На 6-й версте наш караван оставил эту реку, текущую в верховьях с востока на запад из снеговых гор, и направился по ее левому многоводному и длинному притоку Караташ-дарья. Долина ее отличается уже иным характером: она значительно шире пройденной долины реки Аксу, но уступает ей в глубине.

Относительная высота ее окраинных гор, по мере поднятия долины в юго-восточном направлении, постепенно уменьшается, а горы становятся мягче, и обнажения на них встречаются уже гораздо реже, чем в долине Аксу. Весьма отлогие предгорья их, покрытые щебнем и дресвой, склоняются медленно к широкому галечному ложу речки Караташ-дарья, обрываясь к нему крутыми, но невысокими берегами.

Долина Караташ-дарьи и ее окраинные горы, покрытые лишь кое-где жалкими, приземистыми кустарниками, пустынны и безмолвны: на всем пути по ней мы не видели ни одного живого существа. Через широкие боковые ущелья показывались вдали снеговые вершины мощных лучей Куньлуня, замыкающих область реки Аксу с северо-востока и юго-запада.

В 20 верстах от урочища Баши-булак мы приблизились к самому гребню Куньлуня, прорванному в этом месте узкой долиной речки Караташ-дарья. Она получает начало на южном склоне окраинного хребта, пробегает немного по Тибетскому нагорью, а потом прорывается на северо-запад через углубленную седловину гребня Куньлуня. Перед седловиной дорога поворачивает на восток и направляется по узкой долине верхней Караташ-дарьи, имеющей сильное падение.

На востоке эта долина маскируется двумя заходящими друг за друга горными мысами прорванного ею гребня Куньлуня, так что путнику, поднимающемуся по ней с запада, она представляется замкнутою с восточной стороны крутой недоступной седловиной помянутого гребня. В действительности же между горными мысами его, расположенными уступом, остаются широкие ворота, через которые стремится речка Караташ-дарья с Тибетского нагорья.

Пройдя через эти ворота, мы продолжали путь по долине, которая выше них значительно расширяется и направляется по-прежнему почти на восток. В широком ложе речки Караташ-дарья тут лежали еще местами большие глыбы льда. С северной стороны долина верхней Караташ-дарьи замыкается гребнем Куньлуня, быстро повышающимся от помянутой седловины в восточном направлении и вскоре восходящим за предел снеговой линии. Крутое южное предгорье его, сплошь усеянное белой галькой, прорезано многими лощинами, по которым стремятся в Караташ-дарью ручьи.

С юга описываемую долину окаймляет оригинальный песчаниковый луч Куньлуня, отделяющийся от его гребня близ помянутых горных ворот. Северный склон этого любопытного кряжа, оканчивающегося тупым мысом на Тибетском нагорье, почти совершенно отвесный, и у подножья его лежит масса огромных отторженцев, сорвавшихся с высоты и продвинувшихся местами сажен на 200 от подошвы кряжа. Южный же, весьма пологий склон его, обращенный к Тибетскому нагорью, совершенно плоский, как крыша, и изборожден кое-где лишь ничтожными рытвинами.

Пройдя верст 6 от горных ворот по крутой долине Караташ-дарьи, мы достигли урочища Отлик-булак, представляющего как бы небольшой островок этой пустынной долины, покрытой тибетской осокой – жесткой и колючей травой, которую, однако, едят быки и весьма неохотно голодные лошади и ослы. К востоку и юго-востоку от этой местности простирается уже ровное и совершенно пустынное Тибетское нагорье.

Повернув с урочища Отлик-булак на юго-восток, наш караван потянулся по пустынной равнине, покрытой щебнем и дресвой, к оконечности песчаникового мыса и, обогнув ее, вышел к озеру Даши-куль. На берегу его мы разбили наш лагерь, в укромном месте, защищенном от преобладающих западных и северо-западных ветров невысоким обрывом этого мыса.

На озере Даши-куль нам пришлось провести 5 дней перед поездкой на Тибетское нагорье. Наши животные были сильно утомлены переходом через Куньлунь, при пересечении которого им пришлось пройти под вьюками по трудной дороге с лишком 60 верст и при этом подняться на 4190 футов над Кара-Саем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: