Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Они покрыты хорошей травой и служат выгонами для скота, которого местные китайцы содержат гораздо больше, чем на Гуйхуаченской равнине. Верстах в двадцати от деревни Цаган-обо находится небольшой городок Чанкой, в котором мы обедали и кормили лошадей. В нем считается около 6000 жителей, а торговля, судя по множеству лавок, должна быть оживленная.

В 15 верстах к северо-востоку от этого городка, в местности Юлюн-чжан, есть станция католических миссионеров, называемая Элыпи-сан-хо, а в 45 верстах в том же направлении другая станция, Шиинза, в которой построена церковь и большой дом. На этой станции католические миссионеры имеют школу, в которую принимают на воспитание бедных китайских мальчиков.

Из г. Чанкоя мы ехали верст десять по волнистому плоскогорью, замыкающему помянутую междугорную долину с востока, а потом поднялись на Иншань, гребень которого и тут очень мало возвышается над монгольским плоскогорьем. Зато нам пришлось очень долго спускаться сначала по крутому и извилистому, а потом по отлогому спуску с этого хребта. Мы пересекли Иншань в третий раз и, сойдя с него в широкую долину реки Си-ян-хё, снова очутились во Внутреннем Китае.

На горах Иншаня мы встречали березовые рощи, с немногими отдельными деревьями сосны. К северо-востоку от Калгана леса становятся больше и близ границ Маньчжурии переходят местами в густую тайгу. В лесах Иншаня повсеместно живут барсы и косули, много фазанов, а близ границ Маньчжурии водятся даже тигры. Последние в летнее время появляются иногда в окрестных полях, поедая скот, и нападают порою на людей. Кроме того, в горах Иншаня есть лисицы, волки и каменные куницы, а на соседних равнинах Монголии, не занятых оседлым населением, живет, благодаря их тучным пастбищам, множество дзэренов и зайцев.

В Иншане находятся богатые залежи каменного угля, представляющие неистощимый запас топлива для всей окрестной страны.

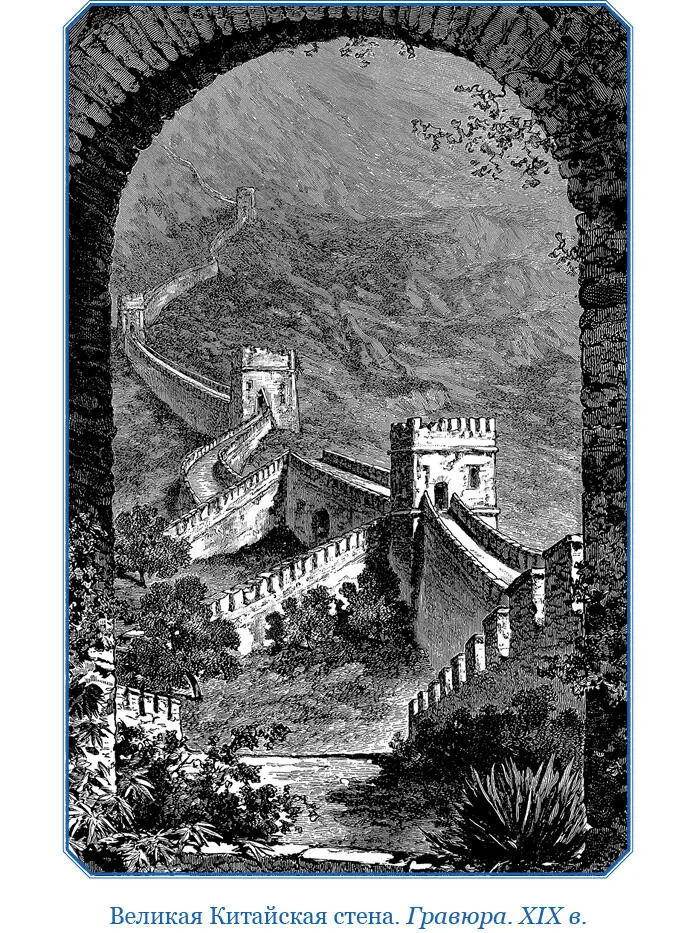

Спустившись с Иншаня в долину р. Си-ян-хё, или просто Ян-хё, как называют ее местные китайцы, мы встретили в ней густое население: деревни следовали одна за другой; свободной земли, исключая песчаные береговые откосы, не видно было нигде. Проехав по этой долине верст двадцать на восток, мы достигли Великой стены, в ворота которой вступили в небольшом городке Чин-пин-ку, расположенном на правом берегу Ян-хё.

Эта внешняя, или объемлющая, стена тянется от р. Хуанхэ с юго-запада на северо-восток сначала верст двести по горам цепи Тай-хань, потом по широкой долине. К северу от нее она пересекает восточный отрог Иншаня, затем реку Ян-хё при городе Чин-пин-ку; далее поднимается немного на Иншань и по южному склону его идет в восточном направлении до самого Калгана.

Знаменитое сооружение состоит из глиняной, на кирпичном фундаменте, стены, местами повредившейся (около 25 футов высоты и 15 футов толщины), с башнями в расстоянии приблизительно 100 сажен. Смотря на эту стену, нельзя не подивиться массе труда, потраченного на ее возведение. Пресловутые египетские пирамиды должны, мне кажется, представляться мизерными постройками сравнительно с этим грандиозным сооружением.

Проехав небольшой городок Чин-пин-ку, окруженный с трех сторон высокими стенами, а с четвертой, западной, примыкающий к Великой стене, мы стали переправляться по льду на левый берег р. Ян-хё. Один из фургонов провалился, но толпа китайцев, шедшая вслед за нами из города, помогла его вытащить, и мы благополучно переехали на ту сторону реки. Внутри Великой стены плотность населения еще более: местами на одной версте насчитывали мы по три, по четыре деревни и в числе их попадало немало многолюдных.

Кроме деревень, в долине р. Ян-хё существует другой, замечательный по историческим воспоминаниям вид поселений: это древние форты, представляющие ныне маленькие городки, вроде кремлей квадратного начертания, обнесенные весьма высокими и прочными стенами из жженого кирпича с бойницами наверху.

Ворота, ведущие в эти кремли, устроены таким образом, что в крепость приходится въезжать коридором, ломающимся два раза под прямым углом. Внутри строения до того тесно сплочены, что как бы сливаются в одно целое, а улицы так узки, что две встречные повозки с трудом могут разъехаться. В этих небольших городках с весьма скученным населением есть и базары с лавками. Окруженные весьма высокими, футов в сорок, стенами, при незначительном внутреннем пространстве, кремли долины Ян-хё мрачны и душны, точно открытые сверху тюрьмы. Во время летних жаров воздух в них, должно быть, переполнен миазмами донельзя.

В эти форты, или кремли, укрывалось, как нам объясняли, в прежние смутные времена окрестное китайское население при появлении диких монгольских орд с севера. Хотя на хребте Иншаня и существовала стена, построенная еще за 240 лет до P. X., но она не могла защищать пограничных китайцев от нашествия монголов. Только с башен ее, служивших обсервационными пунктами, подавались сигналы, предварявшие об опасности, и жители стекались тогда в кремли. Остатки этих башен сохранились и доныне на гребне хребта.

В первый же день путешествия от городка Чин-пин-ку мы, кроме множества деревень, проехали через 5 или 6 кремлей. Начиная от города, по дороге стоят везде столбы [23], состоящие из глиняных пирамид и соответствующие нашим верстовым, но удаленные друг от друга, должно быть, на четыре ли (около двух верст). Дорога же выбита ужасно и пролегает местами в углублениях вроде рвов, в которых встречные повозки могут разъезжаться только в некоторых местах.

Извозчики, чтобы предупредить друг друга о встрече, идут пешком наверху, близ краев обрывов, и, завидя встречные повозки, кричат. Зато постоялые дворы в здешних селениях гораздо лучше. В них можно найти отдельные, чистые комнаты с порядочной мебелью. Но все они холодные: кан не дает почти нисколько тепла китайским жилищам, а печей в них нет, да если бы и были, то теплота быстро улетучивается в окна, не имеющие стекол, а заклеиваемые бумагой.

Потолок из решетки, обклеенной с внутренней стороны тканью и бумагой, также пропускает немало тепла. В комнаты ставят жаровни, но на них можно только отогревать руки и готовить чай. Цены на постоялых дворах с нас брали везде очень умеренные. Мясо мы имели с собой, а за ночлег и приготовление на 9 человек кушанья, причем соль, крупа, капуста, морковь и прочие приправы были хозяйские, мы платили от 450 до 500 чох, что по тогдашнему курсу составляло не более рубля на наши кредитные деньги. Казаки помещались в общей ночлежной комнате, а нам отводили всегда отдельную и каждый раз топили в ней кан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: