Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На главный хребет мы поднимались сначала по отлогому, а потом по крутому, но короткому склону. Высшая точка этого перевала, называемого Бомботу-даба, по сделанному на ней барометрическому наблюдению, оказалась вместе с тем высшей точкой на всем нашем пути не только по Монголии, но и по Алтаю. Абсолютная ее высота 9540 футов.

На гребне хребта и даже на его склонах в высокой области лежали еще местами большие толщи оледенелого снега, от которых стремились ручьи. Растительность (4 июня) нисколько не тронулась: кроме старой ветоши, мы не видели на гребне перевала ни одной свежей былинки. Спуск идет сначала по болотистой, топкой и каменистой долине, в которой нас застала снежная буря, а потом ниже мы шли под сильным дождем и спустились в узкую каменистую долину речки Бомботу, текущей с хребта на юго-запад.

Дождь лил как из ведра, верблюды и лошади скользили, и мы преждевременно должны были остановиться на ночлег. Монголы говорили, что за 10 дней до нашего прибытия через хребет не было проезда: китайский чиновник, следовавший из Улясутая в Ургу, ожидал целую неделю, пока перевал не очистился от снега.

На пути вниз по речке Бомботу мы завидели небольшое стадо диких козлов, пасшихся на горной площадке, близ подножья весьма высокой и крутой скалы. Двое из нас с винтовками отделились от каравана и направились кружным путем подкрадываться к стаду из-за холмов. Но козлы заметили этот маневр и по страшной крутизне быстро взобрались на вершину скалы, обернулись к нам лицом и, осмотрев внимательно окрестность, скрылись за скалой.

Надеясь их разыскать, мы последовали за ними и взобрались на ту же скалу, но по другому, более отлогому склону, да и то после долгих усилий. Труд наш, однако, оказался напрасным: козлов не оказалось. Должно быть, они успели в то время, пока мы взбирались на скалу, перебежать в соседние, тоже труднодоступные, скалы, отстоящие от первой верстах в четырех.

Зато с вершины скалы мы увидели высшую точку Хангая – снежную гору Богдо-ула, находившуюся от места наблюдения верстах в тридцати к северо-западу. На восточной стороне этой величественной горы, немного ниже снежной линии, заметна была наклонная к востоку площадь синеватого цвета, покрытая, по всей вероятности, льдом. Гора Богдо-ула заключается не в главном хребте Хангая, а в его широком и высоком отроге Халтыр, отделяющемся от него верстах в сорока к северо-западу от перевала Бомботу.

Судя по высоте перевала через этот отрог верстах в двадцати к югу от г. Богдо-ула, определенной мною барометрически, абсолютная высота ее должна быть не менее 12 000 футов. Богдо-ула считается священной горой и известна не только хангайским монголам, но и обитателям окрестных стран. Кроме этого названия, она носит еще три другие: Богдо-хаирхан, Очир-вани и Отхон-тенгри.

С той же высокой скалы мы увидели на севере долину речки Буянту, получающей начало в горном узле Тарбагатай и текущей на юг-запад-юг. Мы вышли на эту речку по узкой каменистой долине ее левого притока Бомботу и остановились немного выше устья на дневку.

Многоводную и очень быструю речку Буянту монголы совершенно основательно считают верховьем р. Дзапхына. Буянту в верхней части собирает в себя множество малых притоков, пересекает почтовую Калганско-улясутайскую дорогу и, приняв ниже ее приток Шара-усу, получает название Дзапхына, продолжая течь по направлению на юг-запад-юг, и изливается в оз. Айрик. Вся длина течения Дзапхына около 600 верст.

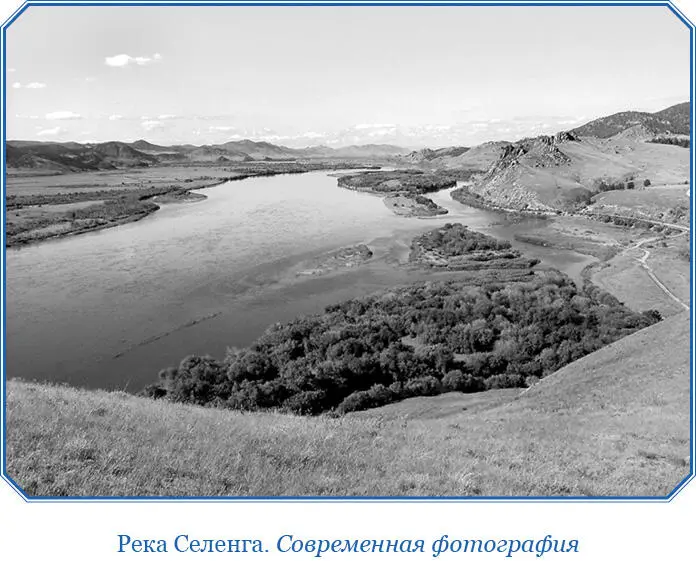

В Буянту живет много хариусов и ускучей, но других пород рыб, обитающих в открытой, океанической системе Селенги, ни в этой речке, ни в прочих, принадлежащих к внутренним бассейнам Монголии, нет, исключая разве гальянов.

Переправившись с трудом через Буянту, мы шли верст около пятнадцати по ее долине вниз, пересекли правый приток этой речки Чолуту-гол, ниже которого на левом ее берегу стоит кумирня, а потом повернули на запад, в горы Хал-тыр, по узкой поперечной долине, орошаемой речкой Халтырэй – правым же притоком Буянту. На пути нас застал проливной дождь, принудивший остановиться преждевременно. Топливо сильно отсырело, и мы долго оставались без огня, прозябнув, как в глубокую осень.

Не доходя до перевала, на правом берегу речки стоит маленькая кумирня Халтырэй, около которой растет небольшой лесок, но в окрестностях и в долине Буянту древесной растительности не видно было нигде. По берегам речки Халтырэй мы находили черепа и рога горных баранов, живущих в окрестных, малодоступных горах.

Утром мы начали подниматься на перевал Халтырэй-даба по короткому, но крутому склону. С высшей точки его увидели вторично снежную гору Богдо-ула, отстоящую от него не далее 20 верст. Потом по весьма крутому спуску сошли к маленькой речке Нарын-гол, получающей начало в болотистой лощине под перевалом и текущей в Буянту. За этой речкой мы стали подниматься по отлогому, но каменистому склону на второй перевал через тот же отрог – Нарынэй-даба, почти одинаковой высоты с первым, а с него спустились по крутому склону в ущелье речки Чолуту. На горах к югу от этой речки виднелись небольшие перелески лиственницы.

Переночевав в верховьях этой речки, мы на другой день прошли вниз по ней около 12 верст по узкой долине, потом свернули к северо-востоку, в горы, и на протяжении 15 верст пересекли 7 перевалов, известных под собирательным названием Долон-даба. Из них только один, восточный, затруднителен, а остальные пологи и невысоки. Все эти перевалы ведут через юго-западные ветви мощного отрога главного хребта Халтыр, содержащего снежную гору Богдо-ула.

После утомительного перехода по горам мы вышли, наконец, на речку Богдо-гол. В верховьях ее есть горячие ключи, называемые Аршан, и небольшое озеро. Они отличаются целебными свойствами и посещаются больными. По свидетельству монголов, в Хангае, кроме этих ключей, есть еще горячие источники в верховьях реки Таца и в горах Эльбихэ, дающих начало речке Шаргальчжид.

Речка Богдо-гол, показавшаяся нам многоводнее верхней Буянту, течет по узкой долине, покрытой тополем, талом и различными кустарниками, отличаясь весьма значительной быстротой. В ней водятся крупные хариусы и ускучи, но других пород, как и в Буянту, нет.

Спустившись вниз по левому берегу Богдо-гола верст восемь, мы переправились потом с трудом на правую сторону и следовали по ней до самого Улясутая. Верстах в пятнадцати не доходя города, узкая и каменистая долина Богдо-гола расширяется, а покрывающий ее лиственный лес исчезает. На горах же к югу от речки разбросаны кое-где небольшие лески лиственницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: