Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оазис Чира простирается по обоим берегам речки Аши-дарья и занимает площадь около 100 кв. верст с населением до 7000 человек. Пахотной земли в этом оазисе много, а потому усадьбы туземцев размещены очень просторно. В Чире, как и во всех вообще селениях Керийского округа, снимают преимущественно одну жатву в лето, и только в благоприятные годы, именно когда после снежной зимы в Куньлуне наступает ранняя весна, получаются две жатвы.

В такие годы горная вода приходит в оазисы в первой половине апреля, а потому в них успевают посеять и полить в этом месяце ячмень, который в первой половине июня уже созревает. По снятии ячменя, освободившиеся поля тотчас же засевают кукурузой и собирают ее в конце сентября или начале октября. В неблагоприятные же годы населению Керийского округа приходится довольствоваться одной жатвой, которой, однако, благодаря обширности запашек и хорошим урожаям, бывает достаточно для продовольствия местного населения.

В Чире родятся в изобилии: персики, абрикосы, грецкие орехи, гранаты, яблоки, груши, виноград, дыни, арбузы и тыквы, а также и все разводимые туземцами огородные овощи.

В прежнее время Чира в особенности славилась своим шелководством и выделкою шелковых тканей, но ныне оно, как и в Хотане, находится в упадке, по причине болезни червя. В этом оазисе существуют обширные плантации хлопчатника, и из собираемого с них хлопка выделывается очень много тканей, вывозимых в северные оазисы и к нам, в Туркестан. Кроме того, в Чире приготовляется писчая бумага из луба тутовых деревьев.

Богачи описываемого оазиса, подобно хотанцам, владеют большими стадами тонкорунных овец с курчавою шерстью, пасущихся круглый год в соседних горах Куньлуня. Из шерсти этих овец, как выше сказано, приготовляют ковры, а из шкурок их выделывают меха.

Сильная песчаная буря задержала нас в Чире еще на день после дневки. С раннего утра начал дуть порывистый ветер с северо-востока, перешедший потом в настоящий шторм. Песок и лёссовая пыль, поднятые бурей, совершенно помрачили дневной свет и покрыли землю в защищенных от ветра местах слоем почти в 2 дюйма толщины.

К востоку от Чиры, до самого города Керия, придорожная местность отличается иным характером, чем на пути от Хотана до этого селения. По выходе из него большая дорога вступает в лёссовые бугры, покрытые тамариском и низкорослым. В этих буграх мы миновали два небольших селения – Гулакма и Дамаку, основанные в недавнее время. На занимаемых ими местах прежде находились такие же лёссовые бугры, как и в окрестностях.

Туземцы соседних многолюдных оазисов, постепенно переселявшиеся в эти местности, срывали мало-помалу бугры и освободили таким образом от них две весьма значительные площади, занятые ныне селениями с их полями. Первобытный лёсс разровненных бугров, послуживший почвой для полей, обильно орошаемых из речек, в первые годы давал, по словам жителей, баснословные урожаи. Потом урожаи стали медленно понижаться и ныне уменьшились вдвое против первых лет возделывания первобытной почвы. Пахотной земли в этих селениях очень много, и потому дома в них рассеяны редко; обширные заросли камыша в окрестностях служат привольными пастбищами для скота.

В ночь с 6 на 7 октября в селении Дамаку в первый раз замерзла в лужах вода, и с этого времени начались ночные заморозки, достигавшие -7 °С; днем же, при ясной и тихой погоде, господствовавшей всю осень, было очень тепло, так что термометр нередко подымался до 16 °С. Несмотря на преобладание затишья, легкий пыльный туман скрывал от нас на юге величественный Куньлунь все время, пока мы шли из Хотана в Керию.

От селения Дамаку экспедиция продолжала путь по лёссовым буграм, поросшим тамариском, камышом и изредка одинокими, чахлыми тополями. В конце перехода бугры стали редеть, и мы очутились на равнине, покрытой лишь кое-где низкими лёссовыми грядками. В этой равнинной местности, одетой сплошным растительным покровом из низкорослого камыша и отчасти тамариска с тополем, экспедиция расположилась на ночлег близ лянгера Кара-кыр, на берегу маленькой речки.

Она получает начало из ключей южнее дороги и образует на пути длинный ряд небольших озерков, на которых в то время было множество пролетных уток. К северу от дороги в одной версте, на берегу той же речки, находится мазар Султанэ, посещаемый многими проезжими туземцами.

Следующую станцию мы шли сначала по равнине, густо поросшей камышом и тамариском, на которой изредка встречались лёссовые бугры; затем, перейдя речку Лай-су, образующуюся также южнее дороги из ключей, снова вступили в область обрывистых лёссовых бугров, почти лишенных растительности, и следовали по этой печальной местности около 6 верст. Из бугров дорога выходит на обширную болотисто-солончаковую равнину Шивал-комыш, поросшую тростником, и пролегает по ней тоже около 6 верст. На этой равнине с бурой перегнойной почвой, пропитанной солью, находится много источников, содержащих солоноватую воду с сильным запахом сероводорода.

Из них образуются многоводные ручьи, питающие малые озерки, окаймленные по берегам зарослями высокого тростника. На восточной окраине описываемой равнины мы пересекли неширокую песчаную полосу, протянувшуюся с севера на юг, и остановились ночевать на западной окраине большого селения Тогра-гас, служащего как бы предместьем Керийскому оазису.

Жители подтвердили сведения о полосе лёссовых бугров и пустыне Такла-Макан. По их показаниям, к северу от керийской дороги, на всем ее протяжении между Чарой и Керией простираются на 3 дня пути бугры, поросшие тамариском и изредка тополем.

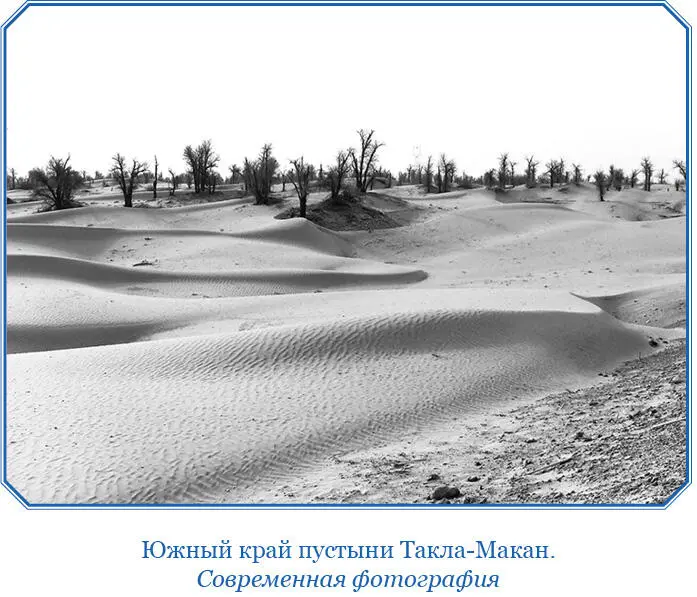

На север от полосы бугров лежит пустыня Такла-Макан, совершенно лишенная растительности. В ней высокие и длинные песчаные гряды перемежаются с совершенно ровными или слегка волнистыми саями. Жители ближайших селений посещают только северную полосу бугров, куда они ездят зимой за тополем, а в пустыню не проникают.

К югу от того же участка керийской дороги простираются верст на 10 песчано-лёссовые бугры; далее на такое же от них расстояние – мелкие песчаные наносы, а южнее их, до самых предгорий Куньлуня – бесплодные саи.

Последнюю станцию до Керии мы шли сначала по многолюдному селению Тогра-гас, потом по болотисто-солончаковой полосе, протянувшейся с севера на юг и отделяющей названное селение от Керийского оазиса. На этой полосе, отличающейся совершенно таким же характером, как и равнина Шивал-комыш, мы миновали небольшой рынок Шамби-базар, а затем вступили в оазис, по которому следовали около 12 верст до города Керия. Пройдя город, экспедиция вскоре вышла из оазиса и расположилась лагерем близ восточной его окраины, на берегу реки Керия-дарья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: