Олег Табаков - Моя настоящая жизнь

- Название:Моя настоящая жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо-Пресс

- Год:2000

- ISBN:5-04-005401-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Табаков - Моя настоящая жизнь краткое содержание

«Моя настоящая жизнь» — автобиографическая проза Олега Табакова. О счастливом детстве в Саратове (несмотря на войну, потому что «все — любили»). О первых годах в Москве. О незабываемых встречах. О том, легендарном, «Современнике». О кино. О поездках. И конечно же, о «Табакерке»…

Моя настоящая жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Время было удивительное и ни на что не похожее. Из ГУЛАГа стали возвращаться интеллигенты, которых сажали просто потому, что они были интеллигентами, или просто потому, что они были порядочными людьми. В квартире Серовых постоянно появлялись новые люди, выходившие из лагерей. В один прекрасный день пришла и осталась Елена Петровна Пестель, из рода того самого Пестеля. Затем в доме на Большой Молчановке появился ее сын, Юра Пестель, тоже отсидевший. Одно время жила внучка польского революционера Серошевского, Мария Вацлавовна, на вид полнейшая якутка. Для многих эта квартира была перевалочным пунктом, где можно было пережить период «вида на жительство», получения комнаты в коммуналке. Люди находили у Серовых кров, насущный хлеб и сердечное тепло, которое было не менее важно, а может быть, и более важно, чем все остальное.

Сейчас я с большим трудом могу себе представить, как же не мешали-то люди друг другу, обитая в квартире в таком количестве? Этот феномен объясняется лишь одним — бесконечным и искренним доброжелательством «принимающей стороны».

Ежедневно варился суп — грибной или перловый. На столе стоял причудливой формы кофейник из жести — огромный, рассчитанный на всех. Сыр резался тонко-тонко, чтобы всем досталось. В этом доме на удивление всегда всем всего хватало: кофе, сахара, грибов или бульона из лука-порея, и многого, многого другого, что составляло быт нашей «густонаселенной территории». Самое удивительное, что при этом жилось всем удивительно радостно — другого слова у меня нет. И почему они терпели прожорливого нахлебника — ел я немало, в этом своем радостном сообществе?

Теперь-то я понимаю, какой ценой обеспечивалась материальная сторона дела: когда случались какие-нибудь незапланированные траты, со стены снималась маленькая картина или раскрывались папки, в которых хранились серовские эскизы и картины. Они-то и были основным средством к существованию семьи. Помню, как мне почему-то до слез было жалко набросок «Першерон и лошади с зашоренными глазами».

В доме Серовых с неукоснительной последовательностью отмечались религиозные православные праздники — и Пасха, и Масленица. Причем делалось это по полной программе, что называется comme il faut: была настоящая, не из театра «Ромэн», цыганка, которая пела, цыган, который аккомпанировал ей на гитаре, и многое, о чем теперь можно только прочесть в книгах, это кануло в вечность. Ведь дело не только в трапезе, а в ритуале, который соблюдался во всех тонкостях. Там это было в порядке вещей, а не так, как это делали впоследствии, скажем, для иностранцев, — пошло и стыдно, инсценируя «нечто» и желая произвести впечатление. А в семье Серовых соблюдение национальных традиций было настоящей духовной потребностью. Они умели праздновать, знали, что надо делать в каждом конкретном случае. Поэтому праздники и у них получались настоящими.

К пасхальным или масленичным вечерам готовились заранее, заказывалась особая еда — пасха, куличи или блины — по ситуации, на рынке покупалось парное мясо, делалась буженина. Спиртные напитки у Серовых почти не пили, но в праздники делались исключения. Чтобы добыть сумму, необходимую для приготовлений, продавался очередной набросок деда.

Распорядителем всего была Ольга Александровна.

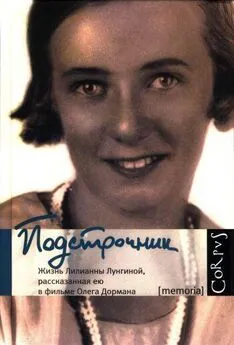

Есть такой прибор — «ионизатор Микулина». О его существовании я узнал еще школьником девятого класса. В этот электроагрегат наливается вода и при помощи электрического тока молекулы воды расщепляются на какие-то частицы, чудодейственно влияющие на людей. Вот таким оздоравливающим ионизатором и была для семьи Серовых Олечка, которая атомами доброжелательства, расположения и высокогорного воздуха души поддерживала уникальную атмосферу дома. Дом был сам по себе удивительным, но Олечка… Она была настоящим чудом. Человеческое достоинство — вот абсолют, то главное, что в ней было.

Когда мы познакомились, ей было сорок с небольшим, а мне — девятнадцать. Она была небольшого росточка — почти такой «колобок», рано седеющей, с прелестным, чуть птичьим профилем и редкостной доброты глазами, выражение которых менялось только при встрече с внятно выраженными дурными человеческими свойствами — хамством, нахальством. Между нами не было романа. Хотя, наверное, там и было что-то такое, но в высшей степени платоническое. Нежная-нежная привязанность. Кроме того, она, возможно, старалась со всей своей мудростью и тактом затормозить мою влюбленность в Сусанну.

Уму непостижимо, как можно было уделять мне столько внимания и времени. Как можно было столь безусловно разделять мои одноклеточные проблемы… Казалось, Олечка была озабочена одним — моим духовным развитием, которое и стало-то возможным только благодаря ее уверенности в том, что из меня может получиться человек. Что я еще не совсем безнадежен. Ольга Александровна — моя удивительно счастливая жизненная встреча, в результате которой я начал делать шаги от вполне крепко стоящего на ногах оболтуса молчалинского типа в направлении, где я впоследствии стал превращаться в homo sapiens, то есть в того человека, который обладает достоинством.

Я не говорю, что сейчас этот процесс уже завершен — видимо, он продолжается до самой смерти, если уж человек начал двигаться в эту сторону. Льщу себя надеждой, что в результате всего этого умру интеллигентным человеком.

Олечка стала моим гидом, который повел меня по московским саваннам и показал разные стороны жизни. Многое из того, к чему я привык, приобщился, привила мне она. Страсть к чтению, ставшую неотъемлемой чертой моего характера, я привез из Саратова. А вот любовь к классической музыке — целиком заслуга Ольги Александровны, хотя на первых порах я попросту засыпал в консерватории, куда дисциплинированно и доброжелательно ходил с Олечкой в концерты. Но как-то однажды все переменилось. Помню эти дивные вечера — Святослав Рихтер, Лазарь Берман, Карло Цекки, Нема Штаркман, Айзек Стерн. Концерты в Малом зале, где играл еще один опекаемый Олечкой человек, Витя Афанасьев, приятель ее кузины Лиды. Витя, кроме всего прочего, еще и иллюстрировал уроки музыкальной грамоты у нас в Школе-студии. Все это стало частью моей жизни.

А потом был конкурс Чайковского с волшебным Клиберном, прослушанный от корки до корки. Клиберн — вдохновенно моцартианский, с огромными лапищами и какими-то необыкновенно гибкими пальцами. Едва ли не самым сильным художественным впечатлением моей жизни оказался вечер, когда Клиберн музицировал с Рихтером в доме у Дорлиак.

Олечка меня вывела в московский «высший свет». Она знала всех… Мы ходили к Нейгаузам. А в квартиру к Серовым забегал Пастернак — читал главы из «Доктора Живаго». Дело не в перечне фамилий, а в самой атмосфере, в той новой ауре, куда попал провинциал…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: