Василий Катанян - Прикосновение к идолам

- Название:Прикосновение к идолам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров, Вагриус

- Год:1997

- ISBN:5-7027-0419-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Катанян - Прикосновение к идолам краткое содержание

Видный кинодокументалист и блестящий рассказчик Василий Катанян написал эту книгу не столько о себе, сколько о своем интимном знакомстве с великими современниками — от Маяковского до Марлен Дитрих и от Эйзенштейна до Аркадия Райкина.

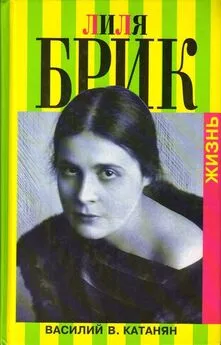

Причем написал с редким юмором и еще более редкой откровенностью, которая уже никого не шокирует, зато всех захватывает. Основной объем книги составляет первая на русском языке интимная биография великолепной и загадочной Лили Брик — она была его мачехой; откровенный портрет великой и неприступной Майи Плисецкой — он дружит с нею уже сорок лет; проникновенное жизнеописание гения и чудака Сергея Параджанова — автор был рядом с ним со студенческой скамьи до последних лет жизни.

Прикосновение к идолам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Письмо было передано Эдуарду Амвросиевичу. Параджанову дали пять лет условно. Его освободили в зале суда, но он рвался обратно — чаплинская ситуация. Волновался: «Смотрите, сколько мне здесь насовали записок и денег для урок. Я им должен передать их в тюрьме, они меня ждут. Да и как же я не попрощаюсь с ними?» Так — после одиннадцати месяцев заключения — Сережа наконец очутился дома и лег спать хоть и в холодной, сырой, но в своей комнате, среди своих игрушек и драгоценной чепухи, столь милых его сердцу.

И снова его свободе способствовал большой поэт.

«Параджанов — это зло!»

Мне не довелось видеть Сережу на съемочной площадке. Но я разговаривал с несколькими его коллегами.

«Вскоре после тбилисского суда, — рассказал Александр Атанесян, — его пригласили в Госкино Грузии. «Мы готовы дать вам работу, снимайте что хотите, ищите сценарий. А пока, чтобы вы получали зарплату, мы назначим вас художественным руководителем на картину Манагадзе. (Манагадзе впервые увидел Сережу полгода спустя после сдачи своего фильма, и тот сказал со смехом: «Здравствуй, я у тебя худрук на картине!») Через несколько дней в кабинете министра Сергей что-то неуверенно предложил, сам колеблясь. Министр сказал, что хорошо бы поначалу ему сделать картину с кем-нибудь на пару, ведь он долго не стоял у аппарата… Министр желал ему добра и как мог деликатнее с ним говорил. В кабинете был знаменитый наш Додо Абашидзе, который тут же предложил Сереже сотрудничество, — он запускался с «Сурамской крепостью». Это было очень благородно, ведь Додо понимал, что в случае провала будет виноват он, если наоборот — решат, что это победа Параджанова.

Всю картину Сережа раскадровал своими руками, нарисовал каждый кадр — небольшой рисунок, чуть больше спичечного коробка. Он нарисует композицию и передает ее нам: «Вы такими каляками-маляками все окружите». Мы зачерчивали, подклеивали, вырезали — словом, делали всю черновую работу. Потом он сверху просто пальцем — помадой ли, маникюрным лаком, горчицей ли — давал тональность. Весь фильм предстал в последовательности. К началу съемок Параджанов был абсолютно готов. Он — да, но не мы. И вот почему. Сергей был совершенно непроизводственный человек, он знал, что хочет, но точно поставить нам задачу не мог. Мы не понимали, что от нас требует постановщик, и всегда опаздывали — ассистенты, помрежи, бутафоры. Мы не могли не опоздать, ибо не знали, что у него в голове. Он видит готовый кадр, каждый из нас должен сделать маленькую деталь, но Параджанов не объясняет какую именно, и получаются неувязки, нервная обстановка и крик. Для него ясность творческой цели, для нас — абсолютная неорганизованность. И съемки были сплошь и рядом мучительными. Он работал с сотрудниками по многу лет, хотя про одних говорил, что это разбойники, про других — что «их видели уходящими в горы с двумя мешками денег» и прочую чушь. И все же он сам никогда не расставался с работниками, это они уходили от него. Редко, но уходили, не выдерживая необузданности его характера, даже коварства. Одного человека спросили: «Вот вы проработали с ним картину. Так какой же он, Параджанов?» — «Вы видели когда-нибудь зло?» — «Нет, как же можно зло — видеть?» — «Можно. Зло — это Параджанов». (Так же как и многие, знавшие Сережу, нисколько не удивляюсь этому суждению. Я не знаю почти ни одного друга Параджанова, которого на определенное время не разделяла бы с ним вражда, порожденная Сережиным поведением. Что было, то было. Но и они сегодня не поминают его лихом — таков феномен Параджанова.)

Все костюмы Сережа делал своими руками. Шили их, конечно, портные, но он потом так драпировал, украшал и комбинировал, что получалось нечто ни на что не похожее. Больше вы нигде не увидите таких одежд, ни в одном фильме. В нем умер гениальный кутюрье. Впрочем, нет, не умер, поскольку костюмы, им сочиненные, остались навсегда в его фильмах. Только не надо искать в них исторической достоверности, школьники не будут по ним изучать эпоху. Достоверность его не интересовала, и курдский платок, повязанный на голове грузинской княжны, отлично уживался с туркменским тюльпеком, поверх которого была накинута узбекская паранджа задом наперед, а сбоку висела кисть, которой обычно подхватывают портьеры в буржуазных гостиных… По этим костюмам вы всегда узнаете его фильм, даже если это будет всего один кадр. Это не поэтический, не интеллектуальный, не абсурдистский и тем более не реалистический кинематограф, это — «кинематограф Параджанова».

Однажды в перерыве между съемками я спросил его, что им движет, есть ли какая-то закономерность в том, что он снимает этот эпизод так, а не эдак? Он ответил поразительно: «Мной всю жизнь движет зависть. В молодости я завидовал красивым — и стал обаятельным, я завидовал умным — и стал неожиданным». Конечно, это была зависть особого, параджановского толка.

Как он снимал? Определенного метода не было, и мы никогда не знали, что нас ждет. Вот случай на съемках «Легенды о Сурамской крепости», эпизод «Базар в Стамбуле». Сережа утверждал, что это XIV век, хотя совершенно непонятно, какой это век и Стамбул ли это вообще. Вся группа по различным причинам не разговаривает с Параджановым: сопостановщик Додо Абашидзе за то, что застал Сережу за поеданием осетрины в одиночестве. Директор потому, что Параджанов написал на него шесть доносов. Я — потому, что Сережа меня обвинил: «Ты не уследил, и агенты ЦРУ украли у меня паспорт!» Художник Алик Джаншиев — потому, что упал с декораций человек и Сережа потребовал: «Джаншиева надо честно посадить в тюрьму». Оператор Юрий Клименко с ним не разговаривал потому, что не понимал, как можно «честно посадить в тюрьму». Словом, все, кроме куратора студии Мананы Бараташвили, которая все Параджанову прощала и звала его «пупусь». Так вот, мы все с ним в ссоре, и нужно сделать так, чтобы он ни к чему не смог придраться. А мы готовим чудовищный по освоению объект. Нужно было одеть четыреста человек массовки, двенадцать героев, пригнать восемь белых и восемь черных лошадей, четырех верблюдов, шесть ишаков, двух мулов, обнаженных невольниц и подготовить весь реквизит. Труднее всего было с Додо Абашидзе, который играл эпизод. За его большой рост Сережа звал его Эльбрусом, на него ничего не налезало, и он снимался весь фильм в спортивных штанах с надписью «Adidas» (где-то в фильме это даже мелькает.) Сшить новые было нельзя, потому что Параджанов требовал штаны именно XIV века, а никто не знал, какие тогда были штаны. В том числе и сам Сережа. Историческая скрупулезность отнюдь не была сильной стороной его творчества, он мог нацепить на героя две серьги, и когда ему замечали, что мусульмане носят серьгу лишь в одном ухе, он парировал: «А я повешу ему вторую и возьму шестнадцать международных премий за красоту!» Так вот, Сережа заявил нам: «Я приду в два часа, и чтобы все было на месте!» Появляется за пятнадцать минут до начала, садится, как всегда, на стуле задом наперед:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: