Василий Катанян - Прикосновение к идолам

- Название:Прикосновение к идолам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Захаров, Вагриус

- Год:1997

- ISBN:5-7027-0419-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Катанян - Прикосновение к идолам краткое содержание

Видный кинодокументалист и блестящий рассказчик Василий Катанян написал эту книгу не столько о себе, сколько о своем интимном знакомстве с великими современниками — от Маяковского до Марлен Дитрих и от Эйзенштейна до Аркадия Райкина.

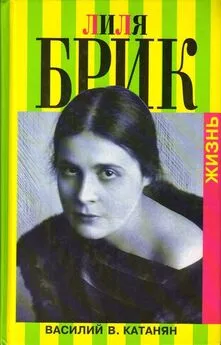

Причем написал с редким юмором и еще более редкой откровенностью, которая уже никого не шокирует, зато всех захватывает. Основной объем книги составляет первая на русском языке интимная биография великолепной и загадочной Лили Брик — она была его мачехой; откровенный портрет великой и неприступной Майи Плисецкой — он дружит с нею уже сорок лет; проникновенное жизнеописание гения и чудака Сергея Параджанова — автор был рядом с ним со студенческой скамьи до последних лет жизни.

Прикосновение к идолам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На первом курсе дал он задание — сбор материала. Нужно узнать все о каком-либо учреждении и описать его. Уезжает в Ленинград на три месяца, вместо него на занятия приходит непроницаемая Хохлова и, закинув ногу на ногу, внимательно на нас глядит. Мы читаем ей «сбор материала». Раздается звонок, она резко поднимается и, не говоря ни слова, исчезает в своей мини-юбке, на сей раз подпоясанной собачьим поводком.

Через три месяца приезжает Мастер, на три дня. Отменяются все лекции. Три-четыре человека запаслись справками, остальные храбро явились на заклание — ни один его приезд не обходился без разгрома, что совершенно нас парализовывало и ввергало в панику. Он входит в холодную, обшарпанную аудиторию (еще война) элегантный, подтянутый, в ослепительном светло-коричневом кожаном пальто («голливудское», решаем мы, затаив дыхание), энергичный, на лице не улыбка, а усмешка: «Здравствуйте, друзья! Рад вас видеть. Что-то вас поубавилось. Больны? Как вы часто болеете, когда я приезжаю. Ну ладно, давайте трудиться!» («Давайте трудиться» — любимое его выражение.)

Читаем описание учреждения. Выбрали сумасшедший дом, скорую помощь, лечебницу для алкоголиков, морг, милицию… Мастер несколько озадачен. Постепенно его взгляд начинает гулять по потолку, пустым стенам, он ерзает, вздыхает, явно томится. Мы, затухая, лепечем про воров и алкоголиков все тише и тише. Четверо студентов (я в их числе) прочли — и все. А остальные?

«Как же вам не стыдно, друзья? — высокий фальцет звучит возмущенно. — Вы не умеете трудиться! Что вы делали эти три месяца, опять изучали «Евгения Онегина»? И пошло: «Детский сад», «цыплячья выдумка», «дамское рукоделие» — это о наших работах.

Вечером звонят мнимые больные, слушают наши рассказы о позорном провале и в страхе готовы, кажется, перейти на инвалидность, лишь бы не переживать завтра такой же разгром. На самом же деле из его сарказмов можно было извлечь крупицы советов и сделать нужные выводы. Но мы были растеряны, обескуражены, спросить боялись, ибо часто на вопрос шел такой ответ, что только держись!

Нет, никаких грубостей или оскорблений — он был человек интеллигентный, сноб, хорошо воспитан, но к нему самому очень подходило сказанное им о Шварце: «гибрид мимозы и крапивы». Вместо контактов у нас получалось преклонение перед его личностью, перемешанное со страхом. И все облегченно вздыхали, когда он садился в «Красную стрелу», и снова принимались «изучать «Евгения Онегина», хотя на самом деле это был марксизм-ленинизм, которым нас допекали все годы.

Ни разу не было, чтобы он взял нашу работу, разобрал (а не разгромил), дал переделать, и потом мы снова к ней вернулись бы. После описания учреждения нам было дано задание написать на этом материале небольшой, действенный рассказ-сценарий. Работы на сей раз разбирали Хохлова и Кулешов. Кому-то поставили пятерки, а мне еле-еле натянули тройку, да еще изругали. Назвали отпиской. А я так старался!

Приезжает Козинцев, читает работы и громит всех налево и направо. Кому Хохлова поставила пятерки, тому ставит двойки. Я сижу ни жив ни мертв со своей тройкой, как вдруг: «Вот кто меня порадовал, это Катанян», — и влепил пятерку. (Я это пишу к тому, как нас учили — одни ругали, а другие за то же хвалили. И все — авторитеты.) В наших с Зоей Фоминой рассказах его подкупила, как я понимаю, некая остраненность на фоне остального реализма. Я написал рассказ про алкоголика, под руками которого вода превращается в вино и он погибает от жажды — парафраз царя Мидаса. Зоя же сочинила про человека, которому в морге, спасая жизнь, вставляют железное сердце. Человек выживает, но жить не может, ибо лишен эмоций и чувств. С тех пор, даже много лет спустя, когда разговор заходил о Фоминой, Григорий Михайлович всегда спрашивал: «А что Зоя? Она пишет? Она ведь хорошо писала». И хотя не было на земле такой силы, которая могла бы заставить ее написать даже для себя небольшой сценарий, он всегда интересовался ее литературными успехами.

Никаких лекций о режиссуре не было никогда. Были вышеупомянутые разборы. Мы же мечтали о лекциях на тему — режиссерская экспликация, работа с актером, второй план, монтаж… Хотели изучать хотя бы азы профессии, ремесла — как было в других мастерских. Когда кто-то спросил его про монтаж, он воскликнул: «Монтаж? Это искусство выкидывать ненужное!» Но как монтировать нужное, разговора не было. Насчет работы с актерами тоже не было никаких азов, никакого колдовства из арсенала Станиславского, которого Козинцев не уставал вышучивать — отблески ФЭКСовской юности. «Вы что, хотите, чтобы мы месяцами, как во МХАТе, искали зерно роли? Зерно, зерно — в конце концов мы не на элеваторе!» Он смотрел, как мы ставили друг другу отрывки, и доказывал (что было нетрудно), насколько это беспомощно. А играли мы так: «Ты мне сыграй Нехлюдова, а я тебе Соню Мармеладову».

Студентов с актерского факультета нам не давали, они были заняты своими заданиями. Иногда мы прихватывали знакомых со стороны, и кое-кто жульничал. Одна студентка привела двоих студентов из училища Малого театра с готовым отрывком и сдала его, как свою работу.

Рязанов пригласил своего товарища, поставил с ним сцену из Чапека и показал Мастеру.

— Откуда этот артист?

— Это не артист. Он студент текстильного института.

Козинцев задумчиво заметил:

— Теперь мне понятно, почему у нас так плохо с мануфактурой.

На втором курсе мы должны были инсценировать и поставить литературный отрывок. Выбор произведений ошеломил Григория Михайловича — густой толпой шли проститутки: Катюша Маслова, Соня Мармеладова, «Страсти-мордасти», «В порту», «Мадемуазель Фифи»… Посмотрев отрывок, где студентка с бокалом ситро в руке, игриво закуривая, садилась, разумеется, на стол, Козинцев приуныл и заметил: «По-моему, у Вирко не совсем верное представление о трудовых буднях публичного дома».

Минайченкова долго возилась с отрывком из повести «Девичья весна» — как ни приедет Мастер, то одно не готово у нее, то другое, то актер заболел, то она сама ногу подвернула. «Вы дождетесь, Галя, что ваша девичья весна превратится в бабье лето», — предостерег он ее. Но ни весну, ни, лето так никто и не увидел.

Метод педагогики Козинцева, глядя из далекого сегодня, я бы сформулировал так: «Кто хочет, тот научится». Он говорил: «Научить режиссуре нельзя, можно научить думать. Про одного постановщика говорят, что он мыслит кадрами. А ведь мыслить надо головой!» Конечно, Козинцев привил нам вкус, открыл Шекспира и Хемингуэя, в живописи мы тоже следовали за ним — «Пойдите на эту выставку» или «Только не делайте вид, что вы любите Репина». Научил он нас думать или нет — показало время. И к тому же — кого как… И все же из нашей мастерской вышли режиссеры, вкус которых сильно хромал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: