Татьяна Иовлева - Женщины, изменившие мир

- Название:Женщины, изменившие мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-6666-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Иовлева - Женщины, изменившие мир краткое содержание

Героини этой книги совсем разные – и по профессии, и по характеру, и по образу жизни. Среди них «железная» леди Маргарет Тэтчер, политик мирового значения, чей престиж намного превышал репутацию любого другого британского лидера со времен Черчилля; Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, воспринимаемая как символ эпохи; Ванга – всемирно признанная ясновидящая, использовавшая свой дар только во благо, и многие другие. Именно им, зачастую наперекор общественным традициям, удалось стать личностями и, более того, изменить мир.

Рассказы о каждой героине основаны на фактических материалах, однако не все они широко известны. Так что читатели смогут найти здесь для себя много нового и неожиданного.

Женщины, изменившие мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Живописное наследие Кауфман велико и по-настоящему не изучено. Она была разносторонней художницей, писала на мифологические и библейские, аллегорические и исторические сюжеты. Картины на мифологические темы ей не всегда удавались, так как требовали умения писать обнаженную натуру, а знаний анатомии – ни женской, ни тем более мужской – Ангелика не получила. Полотно «Амур и Психея» (1792 г.) выглядит приторно-сладким и безжизненным. В полностью одетой Психее и Амуре с ангелоподобными крыльями нет ни малейшего намека на эротику. Но там, где сюжет не требовал изображения обнаженных тел, художница отличалась тонкой моделировкой композиции, виртуозным исполнением и прекрасным чувством колорита («Вергилий, читающий «Энеиду» Октавии и Августу», 1788 г., «Венера уговаривает Елену любить Париса», 1790 г., «Овидий в изгнании пишет “Метамарфозы”», 1790 г.). Хотя термин «иллюстратор» не применим к творчеству Кауфман, но многие свои работы она создала на основе литературных произведений («Прощание Абеляра и Элоизы» – по мотивам стихотворения А. Подпа; «Безумная Мария» – по сюжету романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»).

Кауфман увлекалась энкаустикой (живописью восковыми красками) и прекрасно справлялась с этой сложной техникой восковой живописи, выполняемой горячим способом и расплавленными красками. Она отлично гравировала и много работала в области разработки мебели и интерьера, создавала сложные графические узоры для росписи посуды, была настоящим мастером портрета («Портрет фон Бауэр», 1786 г.; «Портрет графини Протасовой с племянницами», 1788 г.). «Портрет Н. И. Плещеевой» специалисты оценивают как одну из лучших работ художницы. Он сочетает в себе воздушную прелесть и ту одухотворенность, которую может передать только большой талант. К числу самых тонких и психологических изображений относится «Портрет И. В. Гете» (1787–1788 гг.), хотя сама Кауфман считала, что не сумела передать все многообразие творческого гения поэта и оставила работу незавершенной.

Ангелика познакомилась с Гете в Риме, и они стали близкими друзьями, беседовали об искусстве, ходили на выставки. Единственный дом, который поэт посещал в Риме, принадлежал Кауфман. Гете не пропустил ни одного музыкального и литературного вечера в ее салоне. Он видел, как эта родственная ему душа, эта модная и хорошо оплачиваемая художница была одинока и скучала в обществе бесталанного, скупого, старого супруга, но не роптала на судьбу. Поэт высоко ценил профессионализм, талант и богатый внутренний мир этой интересной женщины и ей первой читал только что написанные строки. Эта дружба долгое время согревала душу стареющей Ангелики.

Кауфман умерла 5 ноября 1807 г. в Риме. Вся Академия Св. Луки проводила ее в последний путь, а за гробом, как на похоронах Рафаэля, несли две последние картины, написанные ее рукой. В Римском пантеоне впоследствии был установлен бюст Ангелики Кауфман – красивой женщины и талантливой художницы.

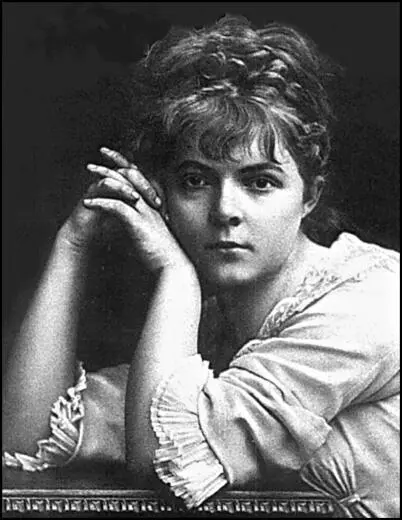

Башкирцева Мария Константиновна

(род. в 1860 г. – ум. в 1884 г.)

Талантливая русская художница-реалистка.

Автор около 150 картин, рисунков, акварелей, скульптурных этюдов и личного «Дневника».

Мария Башкирцева – явление в искусстве яркое и самодостаточное. Ее девиз: «Ничего – прежде меня, ничего – после меня, ничего – кроме меня», звучит на первый взгляд претенциозно и надменно. Но эти слова вызваны ранним осознанием своего предназначения в этом мире, предельным откровением мыслей и чувств талантливого человека, которому в земной жизни был отмеряй малый срок. В одном из залов Люксембургского музея в Париже находится статуя скульптора Лонжелье «Бессмертье». На ней изображен умирающий гений, протягивающий ангелу смерти свиток из восьми имен, преждевременно сошедших в могилу великих людей. Среди них одно русское имя – Мария Башкирцева.

«Звездная ее дорога» началась в имении Гавронцы, возле Полтавы, 11 ноября 1860 г. Маша принадлежала к богатому аристократическому роду. Ее отец, Константин Павлович Башкирцев, довольно образованный и не лишенный литературного дарования человек, долгое время был предводителем полтавского дворянства. Мать, урожденная М. С. Бабанина, принадлежала к древнему роду, ведущему свое происхождение от татарских князей. Гадальщик-еврей предсказал ей, что «сын будет как все люди, но дочь твоя будет звездою…»

Родители и многочисленные родственники и относились к Мусе как к звезде, любили и обожествляли, прощали шалости и восторгались любыми ее достижениями. В детстве она была «худа, хила и некрасива», но в голове невзрачной девчушки, уже тогда обещавшей стать хорошенькой, теснились мысли о дарованном ей свыше величии.

Мусина мама из-за разногласий в семье решилась на развод и выиграла бракоразводный процесс. С двухлетнего возраста девочка фактически оставалась на попечении теток и деда, С. Бабанина, блестяще образованного человека. Переживая за ее хрупкое здоровье, семейство Бабаниных в 1868 г. отправило девочку с матерью и теткой за границу.

После двухлетнего путешествия по городам Европы они обосновались в Ницце. Маша подолгу жила в Италии: Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь, самые лучшие отели и дорогие виллы, светские приемы высшей знати, известнейшие музеи мира – все было у ног маленькой, но такой не по возрасту мудрой девочки, которая ощущала себя запертой в золоченой клетке. Богатство и то, что оно давало, нравилось и принималось ею как должное, но ее душе и уму было тесно в домашних рамках. Маша категорически не вписывалась в какие-либо традиционные каноны. Жизнь била в ней ключом. Противная, заносчивая аристократка, насмешливая и надменная даже в детские годы, она постоянно искала для себя занятий, не характерных для барышень ее возраста.

С пяти лет Маша училась танцам, но мечтала не о балах, а об актерской карьере. В 10 лет она начала рисовать, и успехи были налицо, но желание петь оказалось сильнее. Обладая редкостным слухом, девочка в совершенстве играла на арфе, рояле, гитаре, цитре, мандолине, органе. Ее великолепный и сильный от природы голос (меццо-сопрано) охватывал диапазон трех октав без двух нот. Она знала ему цену и уверенно стремилась стать великой певицей, а не музицировать в модных салонах. Одновременно Мария занималась химией и языками: русский был «для домашнего обихода», думала и писала она по-французски, хорошо владела итальянским, английским, немецким, а позже древнегреческим и латинским.

«До 12 лет меня баловали, исполняли все мои желания, но никогда не заботились о моем воспитании. В 12 лет я попросила дать мне учителей, я сама составила программу. Я всем обязана самой себе». И чем больше Мария училась, тем глубже понимала, как много ей надо успеть. С этих пор (1873 г.) все свои мысли, каждый поступок, любую интересную фразу она заносила в свой дневник.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: