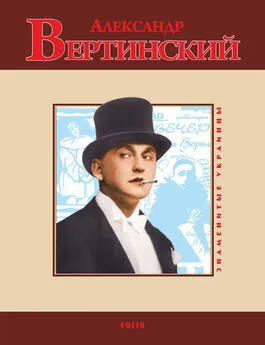

Александр Вертинский - Дорогой длинною...

- Название:Дорогой длинною...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Правда

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-253-00063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вертинский - Дорогой длинною... краткое содержание

Дорогой длинною... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешёл в лучший, самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане.

Прежде всего этот кабак, а затем и последующие были для меня хорошей школой. До этого я был неврастеник, избалованный актёр, «любимец публики», который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренёров, театры и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и т. д. Всё это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актёрские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актёр считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры» и т. д. Я‑то ещё тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало, а что творили другие? Их антрепренёры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди — музыканты, актёры помельче, публика!

От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. Ибо гость — святыня. Гость всегда прав. Он платит деньги. Он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Пред ним склоняется все!

Но возьмём лучшее. Представим себе, что публика ведёт себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. Ибо в театр приходят, «чтобы слушать», а в кабак — «чтобы кушать», и пить, и танцевать, и любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание:

— Я пришёл сюда из‑за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. И я не виноват, что вы тут поёте и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре. И не в церкви.

И он прав. По-своему, но прав.

И я пел. Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твёрдо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики. Обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчётливо.

Я имел успех или не имел успеха. Это зависело не от меня, а просто от подбора публики и её настроений.

В кафе «Капша» на Кала-Виктория, лучшем кафе города, собрались сливки эмиграции. Там «хагашо когмят», сказал мне ещё раз бессмертный князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест отчасти по закону инерции, а отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капша» уже было переполнено русскими блюдами, которым научили дирекцию русские посетители. Бессмертными фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил пестрели все карточки ресторана. Так бескровно, но неуклонно свершался величайший «геологический сдвиг» в желудках старой Европы — одно из крупнейших достижений того гордого и непримиримого класса эмиграции, который, как говорит пословица, «сдаётся, но не умирает».

Сидя в уютном кабинете ресторана, преисполненные любви к покинутой родине, тоскующие по ней и взыскующие её, эмигранты начинали свои «гастрономические скитания» терпеливо, ласково и любовно. И тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки «тройки» — русской заграничной водки. Усевшись в эти тройки, наши путешественники уже мчались по необъятной Руси! Первой воображаемой остановкой была Астрахань. Какую икру подавали там… А дальше вдруг, капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая селянка или уха ждали их, какие расстегаи! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, рябчика в Сибири, шашлык в Грузии, запивали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим напареули и цинандали, которое тоже импортировалось из Советской страны. На сладкое ели петербургскую сладкую кашицу (Гурьев!). После кофе подавали крымский виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку «абрашки», как интимно звалось в этом кругу знаменитое шампанское, наше абрау-дюрсо.

Да… Эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке патриотизма!

И не один французский, английский, итальянский или румынский желудок глухо содрогался по ночам после бурной атаки наших русских исконных блюд, рецепты коих любовно создавались и завещались потомству старыми дворянскими родами.

А наши окрошки? А ботвиньи со льдом? А борщ со свининой? А поросята с кашей?

— Ты понимаешь… — с дрожью в голосе говорил мне «кирасир её величества» Жорж Сухомлинов, — вот, клянусь тебе, веришь или нет… без колебанья, шутя отдал бы свою жизнь за нашу знаменитую гатчинскую форель.

Большое утешение и силу черпали люди этого круга в патриотизме своего желудка. И если бы не еда, жизнь на чужбине была бы для них тяжким и непосильным крестом…

Однажды вечером, только что закончив свой «номер», я сошёл в зрительный эал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно заранее сговорившись где‑то, блестяще отсутствовала. Меня всегда удивляло это. Где, на какой площади собираются эти люди, чтобы сговориться? «Господа, сегодня мы не пойдём в такое‑то место!» И не идут. Ни один не заглянет. Или наоборот. Вдруг, точно после какого‑то митинга, как из рога изобилия начинает сыпаться публика. Как и где условились они прийти именно в этот вечер? Загадка природы…

Итак, было пусто. Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони — худенький итальянский сутенёр — ссорился с дежурной «женой» из‑за плохо выглаженных шёлковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого‑то гостя, который много вещей заказывал оркестру, а дал мало.

В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метрдотель, быстрым движением подвижного лица сразу давший понять всем, что идёт гость. Музыканты бросились к инструментам. Девицы начали пудриться, красить губы. Лакеи оправляли скатерти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: