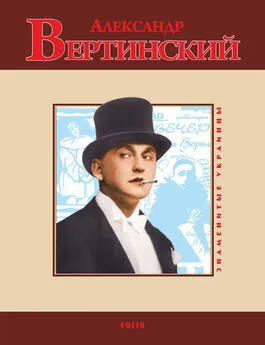

Александр Вертинский - Дорогой длинною...

- Название:Дорогой длинною...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Правда

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-253-00063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Вертинский - Дорогой длинною... краткое содержание

Дорогой длинною... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дмитрий Мережковский, маленький, лёгкий, весь высохший, как мумия, — один дух, — целиком ушёл в мистику.

Бедность, Чужбина, Немощь и Старость —

Четверо, четверо — все вы со мной, —

писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней.

Скоро скажу я с улыбкой сыновней:

Здравствуй, родимая Смерть!

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство. Молодёжи не понимала и не любила.

Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присуждённая ему в последние годы, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского рассеяния, и потом замолк. Эта премия вызвала большие толки. Некоторые считали, что её надо было дать Мережковскому, другие — Куприну и т. д.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды, но кого мог интересовать французский быт? Французы его не читали, а русским это было неинтересно. Жить ему становилось все труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплётную мастерскую. Работала она слабо, да к тому же он стал видеть хуже и хуже и в конце концов почти ослеп. Его дочь Киса, красивая и даровитая девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, и мечтала о возвращении на родину. Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно жалели Куприна, ссылаясь на его болезнь и преклонный возраст.

Такой же бурей ещё раньше был отмечен отъезд Алексея Толстого — с той только разницей, что ему тогда не находили никаких оправданий. Это понятно. Из увядающего букета цветов русского зарубежного искусства был вырван самый яркий, самый живой цветок. Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека, из той страны, в которую многим уже не было возврата, окрепшим, молодым, сильным.

Милая, талантливая Тэффи выпустила две или три книги рассказов. Её свежее и незаурядное дарование долго боролось с надвигавшимися сумерками. Она ещё умела «смеяться сквозь слезы», но постепенно смех почти исчез из её творчества, и уже только одни холодные слезы застилали глаза…

Упрямо боролся с одолевавшим всех оцепенением Борис Зайцев. Время от времени появлялись его романы, написанные на наши «местные темы». В них он описывал надоевшее нам самим наше эмигрантское житьё-бытьё…

Где‑то в Германии начал писать В. Сирин (Набоков), уже совершенно не связанный с Россией и почти чужой. Его романы были увлекательны, как фильмовые сценарии, и абсолютно вненациональны.

Ещё хуже обстояло дело с поэзией. Поэты острей и больней чувствовали свою оторванность, бесполезность и ненужность в этом огромном чужом городе.

Самый яркий из них, Георгий Иванов, — современник Блока, Брюсова, Белого, Анны Ахматовой — писал стихи совершенно безнадёжные, проникнутые таким глубоким отчаянием, такой безысходной тоской, что читать их было и больно и грустно:

Хорошо, что нет царя,

Хорошо, что нет России,

Хорошо, что Бога нет,

Только мёртвая заря…

Только звезды ледяные,

Только миллионы лет.

Хорошо, что ничего,

Хорошо, что никого,

Так черно и так мертво,

Что чернее быть не может

И мертвее не бывать,

Что никто нам не поможет

И не надо помогать!..

Такой же болью и отчаянием звучали стихи Владислава Ходасевича, тосковавшего по родине и умершего на чужбине:

Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала,

И Виргилия нет за плечами,

Только есть одиночество в раме

Говорящего правду стекла!

Величественный образ далёкой, покинутой и уже недоступной родины неустанно преследовал зарубежных русских поэтов.

Георгий Адамович с тоской и мукой вопрошал:

Когда мы в Россию вернёмся,

О Гамлет восточный [5] Гамлетом он называл Сталина.

, когда?

Пешком, по размытым дорогам,

В стоградусные холода,

Без всяких коней и триумфов,

Без всяких там кликов… — пешком!

Но только наверное знать бы,

Что вовремя мы добредём!

Талантливый Давид Кнут писал

О том, что дни мои глухонемые,

О том, что ночью я —

порой в аду.

О том, что ночью снится мне Россия,

К которой днём дороги не найду.

В сумасшедшем доме умирал знаменитый когда‑то Константин Бальмонт, в бреду призывавший родину.

Владимир Смоленский, молодой и очень интересный поэт, писал трагически безнадёжные стихи.

В самом расцвете своего оригинального дарования умер подававший большие надежды Поплавский…

Потухали, гибли на чужой земле яркие дарования писателей и поэтов, оторвавшихся от родной почвы.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренёв, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в её литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Но все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не пришлось. Все же иные из них, люди «моего выпуска богемы», если так можно выразиться, с которыми я начинал свою карьеру когда‑то в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о той жизни и стройке, которая шла на родине.

Эти редкие встречи только подчёркивали нашу отчуждённость. Мы уже потеряли общий язык и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло какой‑то новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», и это раздражало нас, «парижан», порождая неприязнь и отчуждённость. В свою очередь, нам они казались провинциалами — «деревенскими», «отсталыми» людьми.

«Эрмитаж» на Комартеле был таким рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, созданный исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское, он, конечно, был русским постольку поскольку — вернее, таким русским, как себе представляли русское иностранцы. Вроде тех «русских» фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с роковыми женщинами, какими‑нибудь «принцесс Сония» или «Тания», с «кавьяр рюсс» и прочей развесистой клюквой. «Князья» у нас были собственного завода: их насчитывалось человек восемь. Они служили танцорами — «жиголо» и на меньший титул не соглашались. Только один, самый маленький и захудалый, поступивший в «Эрмитаж» по протекции «хорошего гостя», согласился стать «бароном». «Принцессы» сидели на красных бархатных диванах в ожидании клиентов. Балалайки заливались в оркестре в руках у весёлых парней, разодетых в малиновые, зеленые и жёлтые рубашки с золотыми позументами, а «кавьяр» стояла на белом столе прямо при входе в зал. Кроме балалаечников, было ещё два оркестра — «джаз» и «танго». «Джазом» дирижировал знаменитый Тэд Люис, а «танго» управляли не менее знаменитый Эмманюэль Пизарро или Бьянко Бачиша — их оркестры менялись. Гостям подавались кулебяки, расстегаи, зернистая икра, рябчики, котлеты де воляй, лилось шампанское, оркестру и танцорам швырялись тысячи. Американцы, как добрые Санта Клаусы, покровительствовали потерпевшим от революции «принцессам». Старые американки, до горла увешанные бриллиантами, «усыновляли» подозрительных молодых людей с дурными наклонностями и водили их за собой, как болонок на цепочке. Во время «ти дансов» [6] «Ти данс» — пятичасовой чай с танцами.

эти юноши крутили своих старушек по паркету, жалобно заглядывая в глаза молодым французским девочкам, которые приходили потанцевать со своими «жиголо». Вечером водили своих старух в театры, ночью пили с ними шампанское и опять танцевали. Вид у них был замученный, как у католических девственниц.

Интервал:

Закладка: