Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х томах. Т. I.

- Название:Великие химики. В 2-х томах. Т. I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х томах. Т. I. краткое содержание

Автор книги, болгарский ученый Калоян Манолов, известен не только как специалист в области химии комплексных соединений, но и прежде всего как талантливый популяризатор и историк химических наук. Его книги «У химии свои законы» (М.: Химия, 1975), «Биография атома» (М.: Мир, 1984) переведены на русский язык.

Издание содержит ряд биографических очерков о выдающихся ученых — от Р. Глаубера (XVII в.) до ученых нашего времени. Написана живым, образным языком, содержит много ранее не известных материалов. Биографии насыщены яркими, интересными эпизодами, хорошо передающими черты характеров и главные вехи творчества героев очерков.

В т. I вошли биографии ученых XVII—XIX вв.

Предназначена для химиков, преподавателей химии и будет интересна самым широким кругам читателей.

Великие химики. В 2-х томах. Т. I. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ответное письмо Вёлера:

«Дорогой Юстус!

Я рад, что ты, противник введения в химию теорий, сам пришел к этой необходимости. Идея о бензоиловом радикале часто приходила мне в голову, но я не решался поделиться ею с тобой. Надеюсь, что нам удастся подкрепить теорию радикалов и другими примерами. Я приготовил цианистоводородную кислоту и сегодня же приступлю к работе с ней».

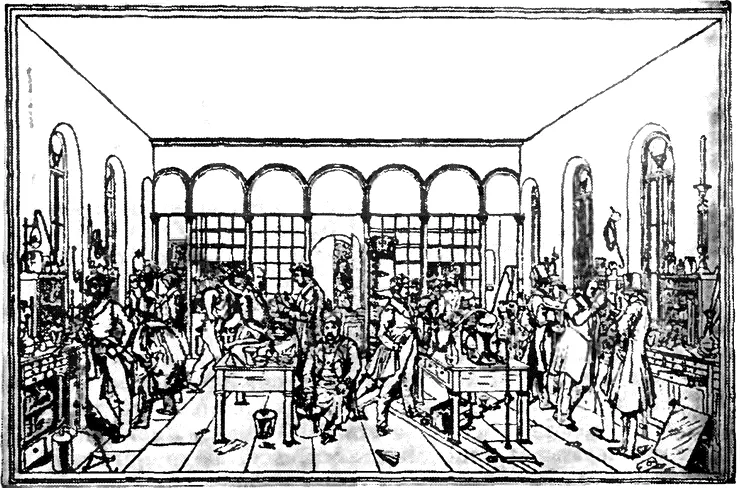

Параллельно с исследованиями, которые он проводил совместно с Вёлером, Либих работал и над рядом других проблем. В его лаборатории всегда было шумно и оживленно. Обычно там размещалось человек десять — пятнадцать. В глубине стояли два больших стеклянных шкафа. Два грубых деревянных стола занимали среднюю часть лаборатории — от каминов до противоположной стены, а еще два стола, такие же большие, стояли у стены с узкими высокими окнами. Студенты выполняли здесь исследования, предложенные им Либихом. В этой же лаборатории его ассистенты проводили анализы органических веществ.

Изучая действие хлора на этиловый спирт, Либих получил две совершенно различные жидкости, одна из которых образовывалась при взаимодействии этилового спирта с сухим хлором и обладала острым, неприятным запахом. Это был хлораль. Другая получалась при взаимодействии гипохлорита калия с этиловым спиртом и обладала сладковатым, приятным запахом, вызывая головокружение при продолжительном вдыхании ее паров. Новое соединение назвали хлороформом.

Несколько лет спустя, окисляя этиловый спирт, Либих получил другую, быстро улетучивающуюся жидкость с отвратительным удушливым запахом — ацетальдегид [424].

Параллельно с работой в лаборатории Либих должен был уделять значительную часть своего времени редактированию «Летописей». В 1831 году, осознав острую необходимость в научном журнале, Либих организовал такое издание [425]. Предполагалось, что журнал будет знакомить мировую научную общественность с достижениями немецких исследователей в области химии. По примеру Берцелиуса Либих добавлял свою короткую критическую оценку к каждой публикуемой статье.

В некоторых случаях, чтобы суметь правильно оценить работу, ему приходилось проводить экспериментальную проверку. Результаты проведенных наспех опытов не всегда отличались точностью. Обычно проверку проводили его ассистенты, порой поверхностно и в короткий срок, так как статью нужно было быстро передавать в печать. Это нелегкое дело, которое Либих сам взвалил на себя, было не по силам даже и десятку ученых.

Многие оценки Либиха оказались неправильными или неточными. Это обострило его отношения с учеными: у него появилось много противников, вступавших с ним в споры на страницах журналов и искавших способ отомстить ему.

Либиха, однако, это мало волновало. Для него существовала только одна истина — научная.

Интерес к органическим соединениям заставил ученого обратить внимание на некоторые природные продукты. Одним из них был амигдалин, который содержится в зернах горького миндаля. Либих проводил его исследование совместно с Вёлером. В одном из писем от 26 октября 1836 г. Вёлер писал ему:

«Дорогой друг!

Я чувствую себя, как курица, которая снесла яйцо и от радости громко кудахчет. Сегодня утром я открыл, каким образом из амигдалина можно получить горькое миндальное масло, содержащее цианистый водород [426], и хочу предложить тебе провести дальнейшее исследование вместе, так как вопрос тесно связан с изучением бензоилового радикала и странно выглядело бы, если бы один из нас вошел в эту область без знаний другого».

Два дня спустя Либих получил второе письмо:

«Дорогой друг!

Надеюсь, что ты уже получил мое письмо от 26 октября. С того времени я сделал важные открытия касательно амигдалина. Так как горькое миндальное масло получается из амигдалина, я сделал предположение, что его можно получить и брожением, поэтому я подверг брожению эмульсию миндалей. По окончании процесса я перегнал смесь с водяным паром. Мои предположения подтвердились. Вот факты.

Амигдалин, растворенный в воде и смешанный с растертыми зернами сладкого миндаля, немедленно образует горькое масло, количество которого после перегонки равно количеству исходного амигдалина.

Эмульсия растертого миндаля, которую кипятили, чтобы вызвать коагуляцию ферментов, не обнаруживает такого эффекта.

Итак, нам приходится ответить на следующие вопросы:

Какое вещество приводит к образованию горького миндального масла при контакте с амигдалиновой водой?

Что это за процесс — взаимодействие между веществами или ферментативный катализ?

Что представляет собой другой продукт, который наверняка образуется параллельно с маслом, содержащим цианистый водород?».

Через два месяца Вёлер получил следующий ответ:

«…Мной совершенно определенно установлено, что при разложении амигдалина образуется сахар [427]. Я оставил эмульсию растертого миндаля отстояться в тепле при 35° до исчезновения запаха горького миндального масла. На это ушло шесть дней. Остаток напоминал сироп, был сладок на вкус и начал бурно бродить при добавлении спиртовых дрожжей. Думаю, что мы решим вопрос, но я хочу повторить опыты с эмульсией, которую получил от тебя…»

Казалось, что огромная работа в лаборатории, редактирование «Летописей», издание ряда других книг вовсе не утомляли ученого. Либих стал только еще более сосредоточенным, еще более строго и непреклонно относился к своим обязанностям. Строг он был и в обращении с детьми. Их у него было пятеро. Выросший в эпоху, когда безропотное подчинение родителям считалось примерным воспитанием, Либих, несмотря на свою любовь к жене и детям, редко позволял себе шутить с ними.

Значительную часть своего времени Либих посвятил агрохимии [428]. В то время все еще не было единого мнения относительно питания и развития растений. Каким способом восстановить плодородие почвы? Как увеличить урожай? Достигнуть этого, только удобряя почву навозом, оказалось невозможным, необходимо было искать более эффективные методы, а это требовало углубленных систематических исследований.

Первые опыты Либих провел на бесплодной почве в Фихтентале — песчаной долине вблизи Гиссена, где росли кусты можжевельника и сосны. Он нанял рабочих, чтобы очистить и распахать почву, и посеял разные виды растений — злаки, бобовые, овощи. Прежде всего надо было исследовать влияние минеральных солей на развитие растений.

Либих, естественно, был знаком с существовавшими до него теориями о питании растений — и гумусовой, и водной. Однако у него были собственные представления об этом и надо было проверить их на практике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: