Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

Перед вами продолжение серии о жизни правителей России. В книге изложены результаты глубокого и всестороннего исследования существования и деятельности благотворительных учреждений, находившихся под покровительством членов Императорской фамилии в период XIX – начала XX в. Благотворительные ведомства, комитеты, общества и входившие в их состав попечительские учреждения осуществляли широкую поддержку различным категориям нуждавшихся, оказывали достаточно совершенную по тем временам социальную помощь. Рассказ об этом представляет собой не только «академический» интерес, потому что и для современной России проблема привлечения общественных сил и средств к решению социальных задач остается чрезвычайно актуальной. Многое из опыта работы ведомств и комитетов под покровительством Дома Романовых может быть востребовано и в наше время.

Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вскоре после своего образования Попечительство приступило к созданию системы специализированных учреждений для оказания различной социальной и медицинской помощи глухонемым и глухим. В Петербурге и столичной губернии действовали, практически, все типы этих учреждений: педагогические курсы, приют со школой для девочек, специализированный детский сад, ремесленные мастерские, амбулатория, Мурзинская колония глухонемых, приют-школа в Сестрорецке и школа в Нарве.

Поскольку Училище не могло полностью удовлетворить возраставшую потребность в кадрах для работы с глухонемыми, в 1899 г. в Петербурге были созданы Педагогические курсы для лиц, «…которые, помимо общего педагогического развития, ознакомились бы с делом обучения и воспитания глухонемых настолько подробно и обстоятельно, чтобы каждый впоследствии мог самостоятельно заняться образованием глухонемых» [863].

На курсах преподавались специальные дисциплины и методика обучения общеобразовательным предметам. Слушатели изучали центральную нервную систему человека, анатомию и физиологию органов слуха, общую анатомию и гигиену. Помимо этого, преподавались методики обучения глухонемых устной речи, русскому языку, арифметике, географии, рисованию и черчению. Срок обучения на курсах составлял два года. Первый год был посвящен теории. На втором году обучения слушатели сами преподавали глухонемым под руководством наставников. Выпускники курсов могли поступать на службу как в Попечительство, так и в прочие ведомства и учреждения, связанные с воспитанием, обучением и лечением глухонемых. К 1 января 1905 г. на курсах обучались 37 слушателей и слушательниц [864]. Всего с 1899 по 1906 г. курсы окончили более 100 человек [865].

В 1899 г. Попечительство о глухонемых открыло в Петербурге специализированный приют. Вскоре он был преобразован в школу для девочек. Программа воспитания и обучения напоминала существовавшую в Училище, но была более краткой. Воспитанницы изучали устную речь, закон божий, арифметику, домоводство и рукоделия. В школе единовременно обучались до трех десятков девочек. На 1 января 1905 г. их было 32 [866]. Кроме того, в Петербурге действовал специализированный детский сад, которым руководили приват-доцент военно-медицинской академии М. В. Богданов-Березовский и доктор медицины Е. С. Бориспольский. В детский сад принимались глухонемые дети в возрасте от 6 лет и могли посещать его до 14-летнего возраста. Сад располагал классами, в которых обучали глухонемых, глухих, косноязычных, заик и детей с остатками слуха. Он мог единовременно принять не более двух десятков питомцев. В 1904 г. в нем призревались лишь 14 воспитанников [867].

Призрение Попечительством о глухонемых взрослых заключалось, главным образом, в трудовом обучении и трудовой помощи. Для этого в Петербурге в 1899 г. были организованы мастерские, состоявшие из трех отделений: столярного, токарного и переплетного. Их целью – обучение глухонемых доступным ремеслам и предоставление работы. Обучавшиеся находились на полном обеспечении Попечительства. Приходящие пользовались помощью только в рабочее время. В течение 1904 г. в мастерских прошли обучение 24 пансионера и работали 11 приходящих. За этот период реализовали изготовленной учениками и работниками продукции на сумму 7,5 тыс. руб. [868]. По своему организационному устройству и назначению мастерские для глухонемых в Петербурге были сходны с действовавшими в северной столице мастерскими для взрослых слепых имени К. К. Грота. В столице работало и медицинское учреждение для оказания помощи глухонемым – амбулатория, открытая в 1901 г. в ней лечили страдавших болезнями органов слуха и расстройством речи. За 1905 г. амбулатория оказала помощь 1237 больным [869].

Из заведений, располагавшихся в Петербургской губернии, наиболее крупным была колония глухонемых, располагавшаяся в местечке Мурзинка по Шлиссельбургскому тракту. В отличие от отдельных заведений, оказывавших узкоспециализированную помощь, Мурзинская колония представляла собой комплекс учебно-воспитательных и производственных учреждений для призрения глухонемых. Она объединяла Мариинскую школу, школу-ферму, мастерские, учебную прачечную и больницу. В Мариинской школе, предназначавшейся для наиболее способных к обучению детей, воспитанники осваивали «устную» речь и общеобразовательные предметы. С теми из учащихся, у которых обнаруживался хоть какой-нибудь слух, занимались специальными упражнениями, «…чтобы учащиеся сделались способными воспринимать сказанное им не только при помощи зрения, но и через ухо» [870]. Для этого же применялись упражнения с использованием музыки. В школе изучались основы ремесел, доступных глухонемым. Ученики младшего возраста осваивали переплетное дело. Воспитанники старших возрастов обучались в мастерских столярному, токарному и сапожному ремеслам.

Воспитанницы осваивали рукоделие и ткацкое ремесло. Для общего и профессионального обучения менее способных глухонемых женского пола предназначались школа-ферма и учебная прачечная. Воспитанницы этих заведений осваивали лишь речь и счет по мимическому способу. На 1 января 1905 г. в Мариинской школе обучались 135 человек, в мастерских работали 97. В школе-ферме обучались 37 воспитанниц, в учебной прачечной – 19 [871]. Таким образом, в Мурзинской колонии могли единовременно призреваться немногим более полутораста человек. В Петербургской губернии существовали и другие заведения для призрения глухонемых. В Сестрорецке располагалась мужская школа-интернат для больных и малоспособных к обучению детей. Главное внимание в ней уделялось освоению столярного и сапожного ремесел, а также огородничеству и садоводству. Подобное назначение имела и школа для девочек, располагавшаяся в местечке смолка неподалеку от Нарвы. Ее воспитанницы занимались преимущественно рукоделиями. Общеобразовательные программы обеих школ ограничивались законом божьим, обучением письму, «устной» речи, четырем действиям арифметики.

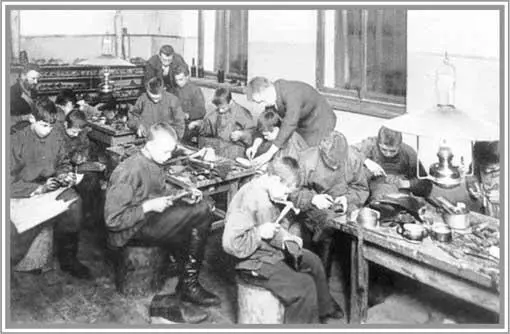

Училище для глухонемых детей под покровительством вдовствующей императрицы Марии Федоровны. На уроке сапожного мастерства. 1890-е гг.

Деятельность Попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых не ограничивалась Петербургом и столичной губернией. Подобно Попечительству о слепых, оно имело отделы в других губерниях. В 1905 г. действовали 14 отделов – Александровский в городе Александровск Екатеринославской губернии, Донской в Новочеркасске, Калужский, Киевский, Костромской в городе Юрьевец Костромской губернии, Московский, Одесский, Полтавский, Смоленский, Тифлисский, Тульский, Уфимский, Харьковский, Черниговский. Большинство отделов располагало учебно-воспитательными заведениями для общего и трудового обучения детей. Некоторые имели в своем составе богадельни. Количество глухонемых, призревавшихся отделами, обычно не превышало двух-трех десятков человек. Исключением был Московский отдел, имевший в своем составе приют для глухонемых девиц, школу, мастерскую живописи и иконописи и бухгалтерские курсы. Здесь единовременно пользовались призрением до 60 человек [872].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: