Константин Симонов - Истории тяжелая вода

- Название:Истории тяжелая вода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ВАГРИУС

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9697-0056-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Симонов - Истории тяжелая вода краткое содержание

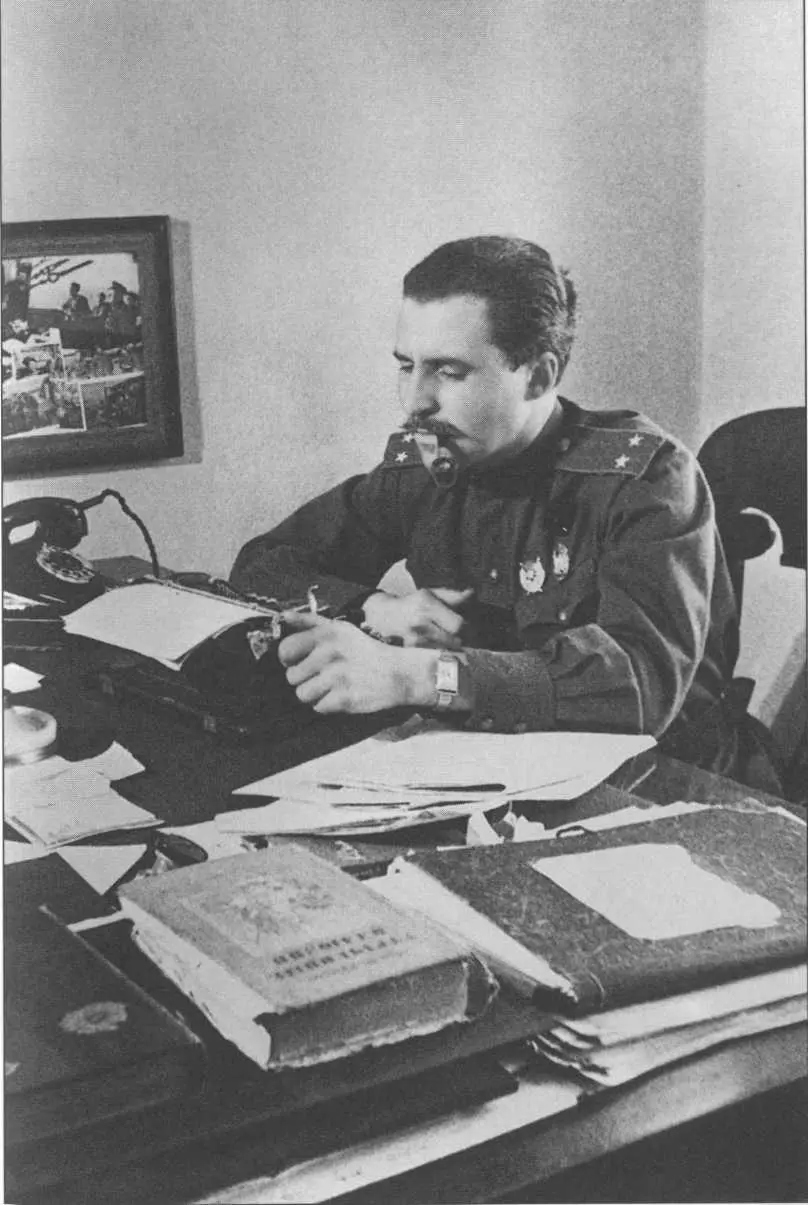

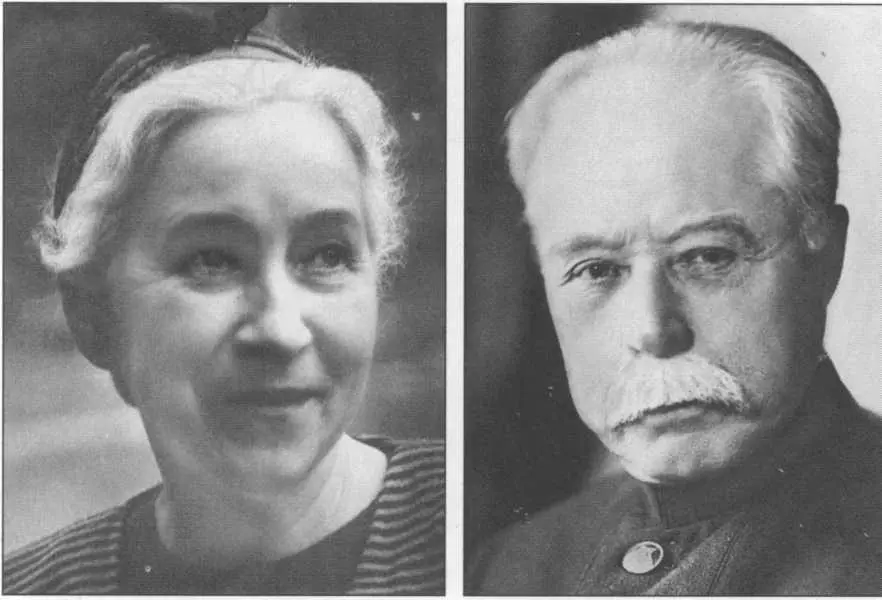

Книга воспоминаний Константина Михайловича Симонова (1915–1979), одного из самых известных советских писателей, автора трилогии «Живые и мертвые» и многих хрестоматийных стихотворений военной поры («Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и др.), наполнена размышлениями о сложностях и противоречиях его эпохи. В ней рассказывается о детстве, юности, становлении личности автора, о его встречах с И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым и другими известными военачальниками, с которыми Симонов был знаком еще со времен военного конфликта на Халхин-Голе, а также с И. Буниным, И. Эренбургом, А. Твардовским, В. Луговским, Н. Хикметом, Ч. Чаплином, В. Пудовкиным и другими деятелями литературы и искусства. Книгу составили мемуарные очерки разных лет, а также последняя, и самая откровенная, книга писателя — «Глазами человека моего поколения».

Истории тяжелая вода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Об этих чертах личности Твардовского я слышал тогда от многих людей, с большим уважением относившихся и к его серьезному образу жизни, и к его серьезным занятиям.

Бывает в жизни и так, что узнанное с чужих слов становится частью твоих собственных представлений о личности человека. Так это было и с моим представлением о личности Твардовского.

Думается, годы занятий в ИФЛИ были весьма важны для него; если они и не заложили — все это заложено было гораздо раньше, — то, очевидно, окончательно сформировали в нем строгое отношение к знаниям, отличавшее его на протяжении всей жизни. Не раз потом, при встречах с Твардовским, в том числе в последние годы его жизни, мне приходил на память ИФЛИ — то, с каким тщанием он занимался тогда, и то, какое это имело на него влияние.

Летом 1939 года я впервые попал на «малую» войну, в Монголию, на Халхин-Гол; вслед за этим оказался в Западной Белоруссии; потом, не успев попасть на финскую, почти до самой Отечественной войны занимался на курсах военных корреспондентов.

После Халхин-Гола я уже не жил так всецело поэзией, как в предыдущие годы. И жил по-другому, и о ближайшем будущем думал вполне определенно — как о войне.

С Твардовским встречался несколько раз мельком — и перед финской, и после нее.

Из стихов, связанных с финской войной, больше всего запомнились тогда стихи Алексея Суркова. Они поддерживали мое собственное ощущение войны как трудного, кровавого и долгого дела.

Стихи Твардовского о финской войне прошли как-то мимо меня. Более важным фактом для моего отношения к Твардовскому были не его тогдашние стихи о войне, а то, что он пробыл «незнаменитую» войну на Карельском перешейке. В том предчувствии будущего, которым я тогда жил, это казалось особенно существенным.

И лишь несколько лет назад не стихи того времени, а фронтовые записи Твардовского, которые он вел на Карельском перешейке, открыли мне все скрытое напряжение духовной жизни, какою жил он тогда, в преддверии надвигавшегося на нас трагического будущего, и ту нелегко давшуюся ему внутреннюю подготовку к этому будущему, которая без прикрас, во всей своей трезвой суровости встает со страниц записей.

Конечно, строки Твардовского — одни из самых удивительных по силе — «На той войне незнаменитой» могли быть написаны только во время или после «знаменитой», после Великой Отечественной войны. И сам эпитет — «незнаменитая» война — мог появиться только на ней или после нее. Но первоначально почувствовано это было тогда, в сороковом году, на Карельском перешейке. И то, как это было почувствовано еще тогда, многое определило в дальнейшем.

«На той войне незнаменитой» я прочел гораздо позже, чем «Я убит подо Ржевом». Но хотя по срокам встречи с ним оно для меня — читателя — оказалось позднейшим, по срокам чувств — у Твардовского — оно предваряло «Я убит подо Ржевом». И так же, как и многое другое, было отстоявшейся в душе заготовкой на будущее.

В годы Великой Отечественной войны, если меня не обманывает память, у меня было всего две мимолетных встречи с Твардовским, обе в Москве, на перекладных с фронта на фронт. Во фронтовой обстановке война нас так ни разу за все четыре года и не свела.

И все значение постоянной впряженности Твардовского в войну, от начала и до конца ее, сознавалось не через личные встречи с ним, а через все прибавлявшиеся главы его «Василия Теркина». И через их прямое, и через их косвенное воздействие. Еще не законченная книга не только становилась на наших глазах частью народного духа. Больше того — через читавших, а порой и знавших ее наизусть, еще продолжавших воевать людей она делалась как бы неотъемлемой частью самой войны.

Наверное, я бы наложил свое последующее восприятие на первоначальное, если бы сказал сейчас, что уже по первым прочитанным главам ощутил весь масштаб замысла, всю глубинную силу правды о войне, во имя которой была замышлена поэма.

Правда о первых прочитанных главах состояла в том, что я как поэт столкнулся с чем-то недоступным для меня. Сомневаться не приходилось.

Именно тогда, во время войны, я написал несколько стихотворений, которые тоже читались наизусть и переписывались и которые я люблю и поныне. Но трезвое чувство сравнительных масштабов сделанного не покинуло меня, когда я прочел первые главы «Теркина». А где-то в сорок четвертом году во мне твердо созрело ощущение, что «Василий Теркин» — это лучшее из всего написанного о войне на войне. И что написать так, как написано это, никому из нас не дано.

Об этом своем ощущении я написал Твардовскому по его фронтовому адресу.

«Дорогой Саша! Может быть, тебя удивит, что я тебе пишу, ибо в переписке мы с тобой никогда не были и особенной дружеской близостью не отличались. Но тем не менее (а может быть — тем более) мне непременно захотелось написать тебе несколько слов.

Сегодня я прочел в только что вышедшем номере «Знамени» все вместе главы второй части «Василия Теркина». Мне как-то сейчас еще раз (хотя это думается мне и о первой части) представилось с полной ясностью, что это хорошо. Это то самое, за что ни в стихах, ни в прозе никто еще как следует, кроме тебя, не сумел и не посмел ухватиться. Еще в прозе как-то пытались, особенно в очерках, но в прозе это гораздо проще (чувствую по себе). А в стихах никто еще ничего не сделал. Я тоже вчуже болел этой темой и сделал несколько попыток, которые не увидели, к счастью, света. Но потом понял, что, видимо, то, о чем ты пишешь, — о душе солдата, — мне написать не дано, это не для меня, я не смогу и не сумею. А у тебя получилось очень хорошо. Может, какие-то частности потом уйдут, исчезнут, но самое главное — война, правдивая и в то же время и ужасная, сердце простое и в то же время великое, ум не витиеватый и в то же время мудрый — вот то, что для многих русских людей самое важное, самое их заветное, — все это втиснулось у тебя и вошло в стихи, что особенно трудно. И даже не втиснулось (это неверное слово), а как-то протекло, свободно и просто. И разговор такой, какой должен быть, свободный и подразумевающийся. А о стиле даже не думаешь: он тоже такой, какой должен быть. Словом, я с радостью это прочел.

Пока что за войну, мне кажется, это самое существенное, что я прочел о войне (в стихах-то уж во всяком случае)…»

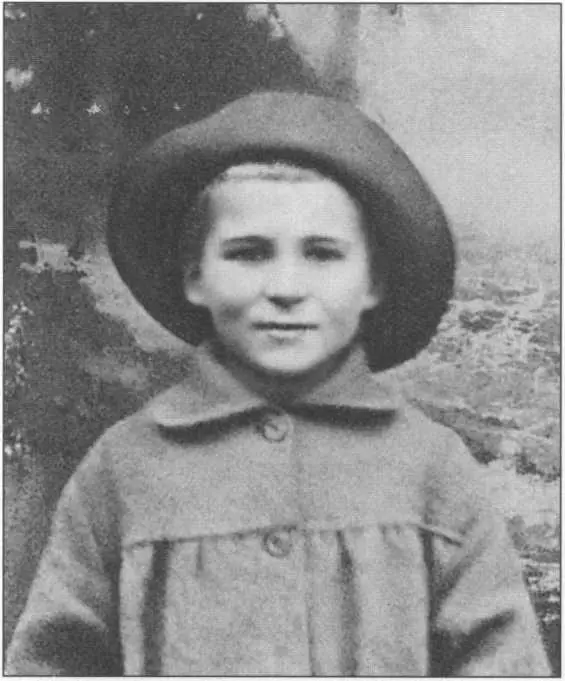

Пока еще не Константин — Кирилл. Начало 1920–х годов

Интервал:

Закладка: