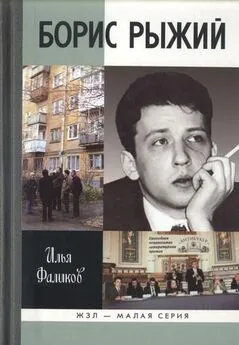

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень

- Название:Борис Рыжий. Дивий Камень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03825-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень краткое содержание

Поэзия Бориса Рыжего (1974–2001) ворвалась в литературу на закате XX века неожиданной вспышкой яркого дарования. Юноша с Урала поразил ценителей изящной словесности свежестью слова, музыкальностью стиха, редкостным мастерством, сочетанием богатой внутренней культуры с естественным языком той среды, от имени которой высказывалась его муза, — екатеринбургской окраины. Он привел нового героя, молодого человека приснопамятных 1990-х, «где живы мы, в альбоме голубом, земная шваль: бандиты и поэты». После раннего, слишком раннего ухода Бориса Рыжего ему сразу наклеили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». Так ли это? Илья Фаликов, известный поэт, в свое время принявший участие в судьбе героя книги, не стремится к отстраненному повествованию о жизни и смерти поэта — подобно многим персонажам жизнеописания, он вступает в диалог с Борисом Рыжим и предлагает собственный взгляд на это поэтическое явление рубежа тысячелетий. Сплав путевых заметок, исторических экскурсов, личных воспоминаний, критических отзывов, бесед с родными и близкими поэта, широта цитирования, многоликость людей, вовлеченных в быстролетную жизнь Бориса Рыжего, — все это составляет содержание книги и вряд ли оставит чуткого к поэзии читателя равнодушным.

знак информационной продукции 16+

Борис Рыжий. Дивий Камень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из своих, написанных при жизни Бориса и посвященных ему, смог найти только то, что опубликовано.

«Боря, двадцать два…» (есть в «Роттердамском дневнике»), написано в 1996 году (ошибка Олега: стихотворение начинается строчкой «Боря, двадцать три…» и написано годом позже. — И. Ф.).

«Аполлон» («Остановись прикурить на мосту…») — опубликовано в «Арионе», № 1, 2002 год, написано в 1997.

«Воспоминание» — «Звезда», 1998, № 11, написано в 1997 году.

Еще есть «Нижневартовск, Тюмень и Сургут…» (не опубликовано, написано в 1998 году).

И очень много стихов, где есть Борис, написанных после его смерти. Несколько десятков…

Что же касается посвящений Бориса мне, то вот они:

«Мысль об этом леденит, О…»

Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка г-ну Дозморову, который вот уже десять лет скептически относится к слабостям, свойственным русскому человеку вообще

О. Дозморову («Над головой облака Петербурга…»)

К Олегу Дозморову («Владелец лучшего из баров…»)

Памяти Полонского («Мы здорово отстали от полка…»)

Стихи, где я упомянут:

«Вы, Нина, думаете, вы…»

«До утра читали Блока…»

Поездка («Изрядная река вползла в окно вагона…»)

«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь…»

Стихи с эпиграфом «Нижневартовск, Тюмень и Сургут…»

И еще что-то было, нужно проверить по книгам.

Предисловие к моей книге прилагаю. Оно было написано в 2000 году к предполагавшейся книге (она вышла уже после смерти Бориса).

Написано мной о Борисе:

— Некролог — был напечатан в газете «Уральский рабочий» 10 мая 2001 (прилагаю)

— «Премия „Мрамор“» («Знамя», 2006, № 2)

— Статья для журнала «Русская литература» (прилагаю)

— Интервью Мельникову («Урал», 2001, № 5)

Еще были маленькие предисловия к публикациям Бориса на Урале в 90-е годы. Их, к сожалению, у меня нет под рукой.

Мы еще не раз вернемся к Олегу Дозморову.

Сюжеты взаимодействия поэтов, не обязательно равных по известности и дарованию, складываются зачастую причудливо. В 2004 году в Екатеринбурге А. Кузин выпустил книжку «Следы Бориса Рыжего», свод его дневниковых записей. Вряд ли будет преувеличением найти след Кузина — по праву рождения в городе Верхний Уфалей Челябинской области — в молодом шедевре Бориса (1997):

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей

и обеими руками обнимал моих друзей —

Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.

Над ушами и носами пролетали небеса.

Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,

на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:

лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.

Вот бродяги-работяги поправляются с утра.

Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.

Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.

Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать:

может, правда нам отсюда никуда не уезжать?

А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —

я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!

И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,

«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

Здесь поставлен мучивший тогда Бориса вопрос: «Может, правда нам отсюда никуда не уезжать?»

Нет, уезжать не из страны — из родного города. Ни Штаты, куда его звал погостить Владимир Гандельсман, ни Прага с приглашающим Кириллом Кобриным не прельщали Бориса, да и финансы пели романсы. Кобрин до отъезда в Прагу жил в Нижнем Новгороде. В веселом месяце мае двухтысячного года он устроил нижегородский фестиваль-конференцию на тему русской провинции. Туча участников мероприятия за три дня пролилась слезами, счастливыми и пьяными вперемешку. Великая река матушка Волга пополнилась патриотической влагой.

Его <���Рыжего> немедленно полюбили местные нижегородские бандиты и стали приглашать в сауны и казино. В сауне он потерял часть одежды, а в казино проиграл чудовищную сумму чужих денег. За стихи ему прощали всё. Криминальные личности ошибочно считали, что он пишет про них и для них. Видимо, то же самое происходило с Есениным и Высоцким (Голицын А. Рыжий // Новые времена (в Саратове). 2003. № 7(22). 21–27 февраля).

Все это не исключало таких вещей, как участие в работе семинаров или выступления перед народонаселением. В Нижнем Новгороде они последний раз повидались с Сашей Леонтьевым. О нем — чуть ниже.

Много позже в екатеринбургской газете «Книжный клуб» (2001. № 1) Рыжий пытается объяснить, почему он не пошел на вечер поэзии Екатеринбурга:

Я тоже должен был читать на этом вечере, но почему-то отказался, сославшись на какие-то неотложные дела, болезни неизлечимые, еще на что-то. Соврал, короче говоря, и не пошел. Потом стал думать: а почему? Что, сложно почитать с листочка в зал пару-тройку стихотворений? Несложно. Или я жутко боюсь взыскательной местной публики? Нет, не боюсь я никого. Так в чем же, собственно, дело, может, мне просто наплевать на то, что происходит в родном городе? Да нет же, я люблю мой город. Ну, так отчего же? Не имею понятия, господин в зеркале, но город я свой люблю.

Люблю его двоечником, сбежавшим с уроков и собирающим пахнущие осенью окурки на аллее, где осыпаются так называемые яблони. Люблю его хулиганом, выигравшим благодаря краплёной колоде четвертной у соседа по парте. Люблю его заводы, включая даже Мясо — и Жиркомбинат. Люблю его чумазое небо. Я люблю свой город влюбленным в одноклассницу молодым человеком, тощим спортсменом, проигравшим очередной поединок, пьяным студентом Горного института, другом своих друзей и врагом дружинников и милиции. Выдыхая дымок сигареты, я на самом ломаном в мире английском рассказывал двум бездомным неграм, как я люблю свой город, и вспоминал телеграмму, которую в то утро отъезда в Роттердам получил от Ромы Тягунова:

друг мой рыжий

в добрый путь

в роттердамах и парижах

про свердловск не позабудь.

На вопрос «Какой он, твой город?» я отвечал: «Сказочный, поэтичный!» — начинающийся матерящимися грузчиками в Кольцово, а кончающийся на самой высокой точке неба. Именно, поэтичный, именно.

Таким образом, речь о поэзии, почти не рядящейся в прозу. Обе действительности — первая и вторая — сливаются по законам художества и к суровой реальности внутренних причин имеют отношение лишь на основе этих законов. Он опять недоговорил, умолчал, утаил и скрылся.

А что касается самого стихотворения «Я на крыше паровоза…» — музыка и есть музыка.

Дмитрий Сухарев говорит:

Я слышал его в переложениях нескольких бардов — Дмитрия Богданова, Григория Данского, Андрея Крамаренко, Вадима Мищука, Сергея Никитина… Если самым разным музыкантам хочется петь эти слова, значит, в них содержится нечто важное для всех.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Витебский вокзал — самый старый, первый вокзал в России. Его построил на месте предыдущих зданий (деревянное 1837-го, каменное 1849–1852 годов) архитектор А. Бржозовский в 1904 году. Это модерн, ничего старческого в нем нет, а светлой красоты и суровой исторической достоверности — достаточно. Включая новейший горельеф на северном фасаде — идеальные русские солдатики, их трое, в теплушке возвращаются с фронта Первой мировой, с Георгием на груди. Но история — мать мифа. Или наоборот: миф — отец истории. Это необходимо диссонирует с Блоком:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: