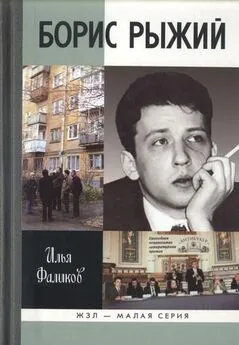

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень

- Название:Борис Рыжий. Дивий Камень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03825-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень краткое содержание

Поэзия Бориса Рыжего (1974–2001) ворвалась в литературу на закате XX века неожиданной вспышкой яркого дарования. Юноша с Урала поразил ценителей изящной словесности свежестью слова, музыкальностью стиха, редкостным мастерством, сочетанием богатой внутренней культуры с естественным языком той среды, от имени которой высказывалась его муза, — екатеринбургской окраины. Он привел нового героя, молодого человека приснопамятных 1990-х, «где живы мы, в альбоме голубом, земная шваль: бандиты и поэты». После раннего, слишком раннего ухода Бориса Рыжего ему сразу наклеили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». Так ли это? Илья Фаликов, известный поэт, в свое время принявший участие в судьбе героя книги, не стремится к отстраненному повествованию о жизни и смерти поэта — подобно многим персонажам жизнеописания, он вступает в диалог с Борисом Рыжим и предлагает собственный взгляд на это поэтическое явление рубежа тысячелетий. Сплав путевых заметок, исторических экскурсов, личных воспоминаний, критических отзывов, бесед с родными и близкими поэта, широта цитирования, многоликость людей, вовлеченных в быстролетную жизнь Бориса Рыжего, — все это составляет содержание книги и вряд ли оставит чуткого к поэзии читателя равнодушным.

знак информационной продукции 16+

Борис Рыжий. Дивий Камень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В журнале «Арион» (2001. № 4) я напечатал статью «Повседневность», где сведены четыре поэта — Лев Лосев, Бахыт Кенжеев, Вера Павлова и Борис Рыжий.

…Поколенческая арифметика, как и вообще все числовые действия применительно к поэзии — штука условная и совершенно ненадежная в качестве какой-то точки отсчета (это не выпад против подсчетов А. Белого или М. Гаспарова: там другое). Тем не менее, пробежав по книжкам Лосева, Кенжеева и Павловой, могу сейчас напомнить забытый стих Луговского: «три поколенья культуры и три поколенья тоски». Современная поэзия протекает в параметрах трех поколений. Но явилось четвертое. Учитывая некоторую сакральность этого числа после мандельштамовской нумерации своей прозы, прибегну к попытке термина: четвертое поколение.

У Бориса Рыжего, в его мире, фигурально говоря, Есенин наконец-то ответил взаимностью Мандельштаму: антиподы сошлись. Естественная функция внуков-правнуков. Но Есенин (как, впрочем, и Мандельштам) Рыжего больше мифоповеденческий, нежели стиховой. По стиху, по складу речи («говор свердловский») Рыжий идет за Есениным лишь в романсе («Море»), и то это романс городской или блатной, а не есенинский. Автогерой Рыжего не от сохи и не от станка, его случай — заводской двор, Вторчермет и женская общага для интимных визитов. Здесь больше Смелякова, чем Есенина. Но, «придумав» своего героя, Рыжий действует в атмосфере не «Бродячей собаки», а «Стойла Пегаса», которое Есенин закрыл как тему. Рыжий ее опять открыл.

Само по себе это не хорошо и не плохо. Он многое в самом себе называет актерством, и это нормально. Заводской двор его начальной поры у него стыкуется с абсолютно закрытой от двора жизнью: дом, в котором происходят разговоры с отцом, после которых он идет читать «какого-нибудь Кафку» и шпарить стихи «под Бродского», у которых находится как минимум одна поклонница. Персонаж внутренне дробится, но «к буйству и пьянству / твёрдой рукою себя приучает». Это похоже на трезвый выбор, но кажется стихийной неизбежностью, потому что Рыжий органичен.

Книжка Рыжего («И всё такое…») небольшая, и по ней нетрудно пройти в поисках его поэтической ономастики. Действительно, кого он счел необходимым упомянуть в стихах? Слуцкий, Штейнберг, Денис Давыдов, Батюшков, Некрасов, Вяземский, Ариосто, Дант, Оден, Мандельштам, Кафка, Бродский… Плюс друзья поэты, не говоря о школьных и уличных кентах. Перечень имен достаточно репрезентативен. С их помощью он нацелен «писать с натуры», и у него — получается, поскольку ему дано врожденное чувство формы. Это чувство сочетается с природным даром лаконизма. Каждое стихотворение вовремя начато и вовремя закончено, порой — оборвано. Рыжему проще проглотить слова, чем нагородить лишнего.

Включили новое кино,

и началась иная пьянка,

но всё равно, но всё равно

то там, то здесь звучит «таганка».

Что Ариосто или Дант!

Я человек того покроя —

я твой навеки арестант

и всё такое, всё такое.

Такая песня о Родине. Он ее не называет, обращаясь к ней. Датировано 96-м годом: автору двадцать с небольшим. Но, вообще говоря, это редкий, если не единственный пример намека, или той недоговоренности, которая похожа на намек, у Рыжего: в целом это на редкость отчетливый мир. В нынешнем разливе лжесуггестивности Рыжий покоряет почти лобовой прямотой: я — такой, жизнь моя — такая, песня моя рождена вот тут и ее слушатели — вот эти люди. Он не стесняется хтонического патриотизма, извлекая из него свою поэтическую выгоду: Свердловск и вообще Урал в этих стихах озарены двуединым светом любви-ненависти. К заводскому двору подключены то лесопилка, то приисковый поселок, в пейзаж попадают лесовоз, трактор, драга и почему-то паровоз… «Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей / и обеими руками обнимал моих друзей…» Если допустить, что «Уфалей» — рассчитанный экзотизм, то вот это «обеими руками» — поэзия в чистом виде, без тени подделки: совершенное сочетание речевого жеста с движением души. Последующие пиитизмы («Можно лечь на синий воздух…» и т. д.) остраняются без натуги, «говор свердловский» не воспроизводится, а производится на глазах: «„Приму“ ехала курила вся свердловская шпана».

У него нет промахов в эпитетах. «Прожекторы ночного дискоклуба / гуляли по зеленым облакам», « Круглоголовые китайцы / тащили мимо барахло» etc. Это эпитеты не в плане мандельштамовской экспрессивности с установкой на неожиданность (« крупнозернистого покоя и добра») — обычные прилагательные, отвечающие натуре, с которой все это пишется. Забавно звучащее «в Париже знойном » — тоже правда, потому что Париж — он такой для «трансазиатского поэта». Между прочим, сам словарь Рыжего, при всем обилии уличной фени, в основе своей, как ни парадоксально, целомудрен. Барков не его учитель.

Обыкновенное дело для поэта — готовность к гибели. А все же она пугает. Потому что у Рыжего ею пронизаны все стихи. Он изначально заряжен на мгновенность, вспышечность, метеоритность судьбы. Ибо он ворвался в тот образ мира, где образ поэта состоит из отваги и бесшабашности. «Я читал ей о жизни поэта, / чётко к смерти поэта клоня». Хулиганский имморализм подпитан потерей детских ценностей, почерпнутых во многом из старого советского кино и вообще той жизни и того искусства, где мы побеждаем фашистов и Гагарин махнул рукой. Остались «сиротство, жалость, тоска».

Эта установка на мгновенность может опасно оправдаться в сугубо поэтическом плане: мало ли ярких дарований сгорело за одну секунду? Во многом Рыжий хорош тем, что присуще молодости, которая проходит. Но ему может пригодиться в дальнейшем то же самое, что сейчас его разносит: живая боль, ненависть к себе и даже жажда любви к себе. Важен и вектор самого движения: не урезание — для вящей оригинальности — стиховой площади литучебы, но та самая попытка сплава антиподов в единой любви к ним. Не исключено, что это общий вектор четвертого поколения. Мне кажется, частный интерес Рыжего к таким фигурам нынешнего беспамятства, как Слуцкий и Луговской, может дать свой результат.

Я далек от мысли отнести Рыжего к есенинской епархии. Все сложнее, как и давние взаимоотношения Есенина с Мандельштамом. Интересней другое. В «Записных книжках» Ахматовой читаем (запись от 18 февраля 66-го года): «Вчера по радио слышу стихи с музыкой. Очень архаично, славянизмы, высокий строй.

Кто это? Державин? Батюшков? Нет, через минуту выясняется, что это просто Есенин. Это меня немного смутило. К Есенину я всегда относилась довольно прохладно. В чем же дело? — Неужели то, что мы сейчас слышим и читаем, настолько хуже, что Есенин кажется высоким поэтом? А то, что мы слышим и читаем, сделано часто щегольски, всегда умело, но с неизбежным привкусом какого-то маргаринно-сахаринного сюсюка. Это неизбежная часть программы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: