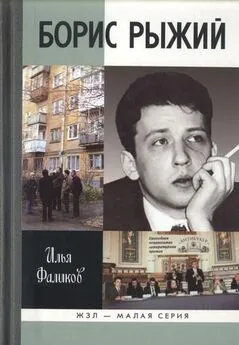

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень

- Название:Борис Рыжий. Дивий Камень

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03825-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень краткое содержание

Поэзия Бориса Рыжего (1974–2001) ворвалась в литературу на закате XX века неожиданной вспышкой яркого дарования. Юноша с Урала поразил ценителей изящной словесности свежестью слова, музыкальностью стиха, редкостным мастерством, сочетанием богатой внутренней культуры с естественным языком той среды, от имени которой высказывалась его муза, — екатеринбургской окраины. Он привел нового героя, молодого человека приснопамятных 1990-х, «где живы мы, в альбоме голубом, земная шваль: бандиты и поэты». После раннего, слишком раннего ухода Бориса Рыжего ему сразу наклеили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения». Так ли это? Илья Фаликов, известный поэт, в свое время принявший участие в судьбе героя книги, не стремится к отстраненному повествованию о жизни и смерти поэта — подобно многим персонажам жизнеописания, он вступает в диалог с Борисом Рыжим и предлагает собственный взгляд на это поэтическое явление рубежа тысячелетий. Сплав путевых заметок, исторических экскурсов, личных воспоминаний, критических отзывов, бесед с родными и близкими поэта, широта цитирования, многоликость людей, вовлеченных в быстролетную жизнь Бориса Рыжего, — все это составляет содержание книги и вряд ли оставит чуткого к поэзии читателя равнодушным.

знак информационной продукции 16+

Борис Рыжий. Дивий Камень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…Печорин и Грушницкий представляют собой два в разной степени неполных отпечатка личности автора. Грушницкий — это Печорин минус поэзия; не случайно эти двое сталкиваются на узкой дорожке, потому что если у поэта отнять его дарование, это будет не просто ущербная личность, а противоположность и враг самому себе.

У Грушницкого искусственная даль фальшива, тогда как у Печорина она условна; задача поэзии — так организовать небывшее, чтобы отодвинуть реальность туда, где она уже представляет собой изображение, и потом пропустить через призму. «Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пинал говно и пьяный выходил в окно», — пишет Борис Рыжий, и далее: «Молодость мне много обещала, было мне когда-то двадцать лет…» Неопределенность, неколичественность этих «давным-давно» и «когда-то» — едва ли не единственный для молодого автора способ раздвинуть свой континуум; за счет такого искусственного расширения парадоксальным образом расширяется и собственный авторский опыт. Удача или неудача произведения зависит здесь уже не столько от профессиональных умений писателя, сколько от «температуры плавления» взятого в работу вещества. Конечно, в колбе, где идет реакция, бывает много дыма, вспышек и прочей пиротехники (избыточность моих сравнений искусственного «нечто» — с колбой, призмой, со сновидением — напоминает притчу о слоне и трех слепых, что свидетельствует, быть может, о реальном присутствии там четвертого измерения); однако энергия либо есть, либо ее нет. Проблема молодого писателя в том, что, имея талант и больше ничего, он плохо эту энергию контролирует: так, почти каждое стихотворение Бориса Рыжего есть несчастный случай на производстве. <���…> Лермонтов не договорился до того, чтобы сделать Печорина стихотворцем; поэзия, а не Персия могла бы стать для героя пространством его путешествия. Так, имея дело с целым миром, молодой писатель выходит с рогаткой против Голиафа; дело не в том, что средства его негодны, а в том, что они заведомо недостаточны. Однако именно этот контраст позволяет иному молодому быть «не хуже» писателя зрелого и мастеровитого. Забавно, что у Рыжего есть стихотворение «Почти элегия» как раз с таким криминально-рогаточным сюжетом, где поэт признается: «Под бережным прикрытием листвы я следствию не находил причины…» Беспричинность — еще одна характеристика неконтролируемого творческого выстрела. Предупреждая упреки, скажу, что я стасовала вместе Лермонтова и Рыжего не потому, что готова скрытно и за счет ресурса классики досрочно произвести Бориса в гении (хотя в глубине души надеюсь на хорошую для него перспективу). Речь идет о технических возможностях для молодого писателя сразу, без никаких причин, делать литературу. Стихи Бориса Рыжего всего лишь подтверждают, что такая возможность со времен Михаила Лермонтова не утрачена. <���…>

Может быть, Лермонтов, пребывая там, где нас пока что нет, знает тайну бесконечного писательского роста по прямой, но, как всякий призрак, вызванный для дачи показаний, предпочитает изъясняться загадками. Что до меня, то я — в дополнение к Букеру, Антибукеру и Аполлону Григорьеву — ввела бы еще одну литературную премию. Писатель-фантаст Олег Дивов в одном из своих романов придумал награду: Медаль За Наглость. Вот ее я бы и давала тем молодым писателям, которые хорошо умеют стрелять из рогатки.

А теперь я полностью привожу стихотворение Бориса Рыжего, где звучит та самая нота, что нужна мне для завершения разговора (стихотворение цитируется в первоначальной графике Б. Рыжего. — И. Ф .):

У памяти, на самой кромке и на единственной ноге

стоит в ворованной дублёнке Василий Кончев —

Гончев, «Ге»! Он потерял протез по пьянке, а с ним

ботинок дорогой. Пьёт пиво из литровой банки,

как будто в пиве есть покой. А я протягиваю руку:

уже хорош, давай сюда!

Я верю, мы живём по кругу, не умираем никогда.

И остаётся, остаётся мне ждать, дыханье затая: вот

он допьёт и улыбнётся.

И повторится жизнь моя.

Волей-неволей, без тени пафоса, славниковский Рыжий обретает тот самый статус, о котором вроде бы и нет речи. Однако. Не сравнивай — живущий несравним.

Имеет ли отношение Борис Рыжий к Лермонтову — такому, например, каким написал его Вячеслав Иванов?

Как ни приглушено и ни сглажено присутствие сверхъестественного в поэзии Лермонтова (за исключением, конечно, мифа о Демоне), все же всякий, кто отдается ее чарам, чувствует, что мир ее таинственно оживлен, что звучат в нем голоса и гармония как смутное эхо только что замолкнувшей музыки: как если бы приближение любопытного слушателя спугнуло стаю крылатых прислужников Ариэля, проворную компанию невидимых помощников ткача таинственных сновидений, которые лишь частично могут воплотиться в человеческой речи. Точно песнь поэта сопровождает и поддерживает хор дружных духов, с которыми певец живет в тайном и нерушимом союзе.

Только английская поэзия производит иногда такое впечатление; в ее воздушных отзвуках чуткий слушатель до сих пор узнает старое наследие анимизма и магии кельтов. Как могли эти мотивы снова прозвучать в мелодиях русского поэта нашего времени? И все же, когда он, утомленный превратностями и разочарованиями человеческой жизни, мечтает навеки забыться благодатным сном, неясно убаюкиваемый неустанным приливом жизненных сил под сказочным дубом, вечно зеленым, любовно шумящим, — не вызывает ли он магически в нашем воображении космическое древо друидов?

Род Лермонтовых, шотландского происхождения, поселился в России в семнадцатом веке, но никогда не забывал о своей славе в Средние века, когда после междоусобных распрей между Малькольмом и Макбетом в XI в. он стал богатым и могущественным. Молодой поэт мечтал обернуться вороном, чтобы посетить развалины замков на туманных горах и забвенные могилы заморских предков. Один из них, Томас Лермонт или Лирмонт — Learmont — владелец замка Эрсельдоун, близ города и монастыря Мэльроз на южной границе Шотландии, снискал в XIII веке большую славу как стихотворец и провидец. Вальтер Скотт прославил его в поэме «Томас Рифмач», Thomas the Rhymer. Согласно легенде, он был еще мальчиком посвящен феями в искусство магии: он собирал народ вокруг векового дерева и, сидя под ним, читал свои баллады и предсказывал будущее; так, предрек он внезапную смерть шотландского короля Альфреда III; когда его жизнь подошла к концу, он удалился, следуя двум белым оленям, посланным, чтобы принять его в царстве фей, и навсегда исчез с ними в лесах. Владимир Соловьев думал, что русский поэт и его далекий предок имели тот же поэтический дар и ту же двойную таинственную жизнь. Действительно: и нашего поэта феи учили и с ним дружили сильфы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: