Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

- Название:Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-367-03368-7, 978-5-367-03510-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте краткое содержание

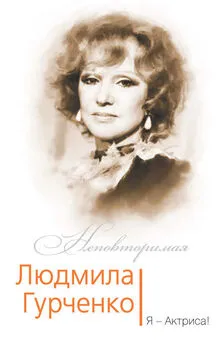

Творческая судьба Людмилы Гурченко сложилась драматично, ее артистический потенциал не был в полной мере востребован ни театром, ни кино, и все же она была и остается одной из самых ярких русских актрис второй половины XX века. Книга кинокритика и журналиста Валерия Кичина, основанная на многочисленных интервью и многолетних разговорах с Гурченко, рассказывает о том, в каких обстоятельствах развивался ее талант и как создавались ее знаменитые роли.

Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пройдет еще немного времени, и воцарившийся было «бытовой» кинематограф, пройдя первую фазу радостного изумления, покажется исчерпавшим если не свои возможности, то свою новизну. И будет полемически «отменен» новым взрывом кинематографической условности и зрелищности. Пройдет едва десятилетие с того времени, как Михаил Ромм снял «Девять дней одного года» и фильм этот, став своего рода эстетическим манифестом, обосновал приход нового этапа не только в биографии мастера, но и во всем нашем кино. И появятся «манифесты» новые. С ними выступят, один за другим, Ролан Быков, Александр Митта – сторонники зрелищного кинематографа. А потом вчерашние противники все-таки попытаются найти пути друг к другу, вступят в союз, и тогда им понадобится актер нового типа.

«Вот и наступило мое время, – вздохнет Люся в одном из интервью. – Но сколько же пришлось ждать…»

То, что для истории кажется мигом, для одной-единственной человеческой жизни – вечность. Поэтому Гурченко вспоминает это десятилетие как пору полной и безнадежной безработицы.

Безработица

На моей памяти не было собрания или конференции, где бы кто-то из ораторов с удивлением и сочувствием не называл мою фамилию. Как же так, актриса, зарекомендовавшая себя в жанре музыкальной комедии, а также в драматических ролях, и вот несколько лет находится в простое. Сначала мне даже льстило, что коллеги признают меня, беспокоятся, считают актрисой…

Из книги «Аплодисменты, аплодисменты…»В эти годы, однако, случилось много такого, из чего потом сформировалась Людмила Гурченко «Пяти вечеров» и «Семейной мелодрамы».

Она прошла, например, школу Владимира Венгерова – грандиозного по мастерству и таланту ленинградского режиссера, который не очень умел себя продвигать и потому остался в тени более энергичных коллег.

Гурченко сыграла у него в «Балтийском небе» и в «Рабочем поселке» – фильмах жестко реалистичных, по типу прямо противоположных ее любимым музыкальным комедиям. Но они были связаны с самой близкой ей темой – войной, память о которой в ней никогда не остывала. Поэтому она так хотела в них играть – хотела себя попробовать в другом качестве. А заодно – развеять уже сложившиеся предубеждения и коллег, и режиссеров, и своих учителей. В ней уже тогда сидело какое-то непробиваемое упрямство – то, что потом выработается в характер жесткий, но ранимый, хрупкий, но стойкий.

Владимир Венгеров мне рассказывал:

– Шли пробы на роль девочки в «Балтийском небе». Люся пришла в павильон в валенках, в шапке с длинными ушами, черты лица заострились, в глазах тревога… Ничего общего с той беззаботной красоткой, какую мы знали по «Карнавальной ночи». Всех убедила, что именно она должна играть эту блокадную девочку. Хотя, помню, ее педагоги, Макарова и Герасимов, были весьма удивлены, что Люсю Гурченко взяли на драматическую роль: ее общепризнанным амплуа тогда были песни. Тут она действительно не знала себе равных! В перерывах между съемками все, кто были в павильоне, собирались ее слушать.

Но то, что она была настоящей актрисой, мне стало ясно сразу. Уже тогда – опытной, активной, цепкой. Понравились мы друг другу, сразу нашли общий язык. Работали на полном доверии, и к делу она относилась всегда очень серьезно. Потом я ее пригласил на трудную драматическую роль в «Рабочем поселке», и сыграла она, на мой взгляд, блестяще. Она уже тогда доказала, каким широким диапазоном красок владеет. Потом мы ее пробовали и в «Живом трупе», и она отлично пела цыганские песни. На роль утвердили другую актрису, но озвучивала ее все равно Люся Гурченко…

Венгеров вспоминает, что в работе над «Балтийским небом» проблем с Гурченко не было никаких. И сомнений тоже. В роль она вошла так органично, что лучшего и желать нельзя. Скудное военное детство было ей хорошо знакомо: как и ее героиня, ленинградка Соня, она голодала с мамой в оккупированном Харькове и так же, расставаясь с ней хоть на час, не знала, увидит ли снова.

Ей были знакомы эти обледеневшие стены давно не топленной комнаты, и жизнь на грани небытия, и то чудо, что жизнь все-таки продолжалась, – люди хотели надеяться, и каждый лучик радости воспринимался как счастье. Соня была постарше харьковской Люси и чуть помоложе Люси нынешней, но в фильме проходило время, и Соня росла, из угловатого подростка становилась девушкой и узнавала первые терзания любви и ревности.

Роль эта была далеко не главной: по идее, Соня как бы воплощала судьбу поколения, выросшего на войне. Но Гурченко не была бы собой, если бы память тут же не подсказала ей множество деталей, какие знать может только человек, сам переживший вот это, запредельное:

– Мы же на улицах трупы раздевали! Потому что не в чем было ходить. Сначала страшно, потом – привыкли. Как будто так и надо.

Девочка с мышиными хвостиками тоненьких кос. В глазах уже застыло постоянное предощущение беды. Такой мы видим ее в первых кадрах. К этому внешнему, очень точному рисунку Гурченко, уже от себя, добавила дворовую скороговорочку, хорошо знакомую ей повадку подростка, выросшего на улице: ее Соня очень натурально тузит младшего брата Славку – беззлобно и больно, с сугубо воспитательными целями. Но уже в соседнем кадре, на крупном плане, играет переживание так, как видела в кино, как это вообще было принято на экранах в те годы, – так, чтобы никакая краска не ускользнула бы от зрителя. Вся душа как на ладони. Сейчас это чуть забавно смотреть, несмотря на весь драматизм ситуаций. Зато потом можно было перестать «играть трагедию», и Люся Гурченко начинала просто жить на экране с этой своей дворовой повадочкой. И возникала та достоверность, какая через несколько лет станет безусловным завоеванием нашего кино.

Ей особенно удались эпизоды «пробуждения», «оттаивания» героини. Вот только что прибежала с улицы в своих огромных валенках, в ватных стеганых штанах, с повязкой дружинницы на рукаве – женщина из фронтового города, без возраста и личной жизни: не до того – война! Распахнула шкаф. Блеснули лакированные туфли, зашелестели мирные платья, пришельцы из каких-то других, далеких времен. А у нее еще детская припухлость на лице, она тех времен, по сути, и не знала по-настоящему. Сбросила ватник. Примерила платье. Присела церемонно перед зеркалом, накинула прозрачный оренбургский платок – интересно, что получится. То танцовщицей себя вообразит, то тореро. Диковинное, невиданное зрелище перед нею в зеркале. Она себя такой и не видела никогда. Смотрит вопросительно. Неужели так может быть? Неужели так будет?

Этот эпизод становился в фильме предвестием новой жизни. За окном грохот – бьют наши, уверенно, близко. И девушка, только что сбросившая с себя нелепый кокон блокадного подростка, прямо в этих хрупких туфельках бежала на улицу, на снег, встречать эту победную канонаду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Безызвестных - Танцующая пустоту [litres]](/books/1062036/elena-bezyzvestnyh-tancuyuchaya-pustotu-litres.webp)