Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время

- Название:Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1996

- ISBN:5-86004-049-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Исаак Розенталь - Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время краткое содержание

В книге исследуется одна из наиболее скандальных и загадочных страниц революционного движения в России. Судьба полицейского агента и видного большевика Р. В. Малиновского рассматривается на фоне важнейших событий XX века, в связи с представлениями современников о соотношении политики и нравственности. Выясняются причины распространения провокаторства, особенности психологии провокаторов, преемственность между царской охранкой и органами ВЧК. Книга основывается на ранее недоступных историкам архивных документах.

Провокатор. Роман Малиновский: судьба и время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Удивительно, но верность заветам «первого чекиста» в отрицании каких бы то ни было черт сходства между большевистскими «органами» и охранкой сохранялась на протяжении десятилетий. Н.И.Бухарин даже в предсмертном письме вспоминал о «замечательных традициях ЧК», противоположных якобы сталинскому НКВД и царской охранке [701] Ларина А. Незабываемое // Знамя, 1988. 1. С. 48.

. Точно так же Г. И. Петровский заявлял, что при Дзержинском «не было ни провокации, ни шантажа» [702] РЦХИДНИ. Ф. 482. On. 1. Д. 37. Л. 17.

.

Когда уже в достсталинский период в системе КГБ было создано пресловутое 5-е управление по борьбе с «идеологической диверсией», и Г.А.Арбатов предположил в беседе с Ю.В.Андроповым, что сотрудники комитета, призванные «работать» с интеллигенцией, будут действовать, подобно царским жандармам, такое сравнение покоробило председателя КГБ, он возразил: задуманное им — значительный шаг вперед от того, что практиковалось до его прихода в КГБ, это вовсе не жандармская деятельность [703] Арбатов Г. Из недавнего прошлого // Знамя. 1990. № 10. С. 212.

. Наконец, уже в «перестроечный» период один из высших руководителей КГБ В.Грушко находил странным употребление в печати слова «осведомитель», «почерпнутого из лексикона царской охранки и ежово-бериевского НКВД, с которыми мы не имеем ничего общего» [704] Аргументы и факты. 1990. № 48. С. 6–7.

.

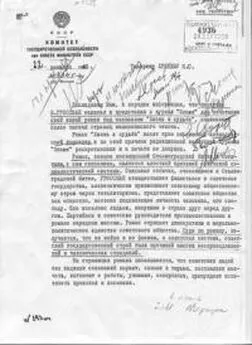

Между тем заимствование худшего в опыте старого государственного аппарата началось в первые же месяцы советской власти. Бывший член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства В.А.Жданов, которому было поручено ознакомиться с деятельностью ВЧК (составленная им записка датирована 11 июля 1918 г.), сообщал, что ВЧК унаследовала от охранки полную безгласность, тайну производства дел, недопущение защиты в процессе дознания и следствия, отсутствие права обжалования принятых решений. ВЧК, писал Жданов, применяет «самую откровенную и разнузданную провокацию через своих агентов», «все дела… вызваны провокаторской деятельностью сотрудников комиссии. Внекоторых делах… эта деятельность доказана документально..» Больше того, продолжал Жданов, по сравнению с царской политической полицией чрезвычайные комиссии обладают гораздо большими полномочиями — вплоть до вынесения приговоров, в том числе смертной казни; над ними нет контролирующих органов; провокацию они допускают принципиально; состав ЧК гораздо невежественнее, особенно отдел но борьбе с контрреволюцией, и нередко «невежественные следователи идут на поводу у агентов-нровокато-ров, людей очень опытных и глубоко нечестных».

Жданов не ошибался. В протоколе заседания коммунистической фракции конференции чрезвычайных комиссий, состоявшегося 12 июня 1918 г., то есть до составления записки Жданова, было записано первым пунктом: «Секретными сотрудниками пользоваться» [705] Неизвестная Россия. XX век. М., 1992. Вып. 1. С. 30.

. Очевидно, что это не директива на будущее, а требование не отказываться от их использования, несмотря на все возражения. Основываясь на своих наблюдениях, Жданов предсказывал, что в чрезвычайной комиссии «совьют гнездо себе люди, которые под покровительством тайны и безумной, бесконтрольной власти будут обделывать свои личные или партийные дела».

Все это, писал Жданов, дискредитирует советскую власть; он предлагал лишить ЧК права самостоятельно решать дела, обязав передавать их в определенный срок в соответствующий трибунал для гласного разбирательства, а также допустить защиту к участию в дознаниях [706] Поликарпов В. О чем предупреждал гражданин Жданов // Московские новости. 1989. 2 апр. Поручение проверить деятельность ВЧК было дано В.А.Жданову не случайно — в прошлом он активно работал в рядах большевиков. Участник социал-демократического движения в Москве начиная с 90-х гг., будучи в вологодской ссылке он сблизился с видными в дальнейшем большевиками — A. Богдановым, А.В.Луначарским, И.А.Саммером. Выступал защитником по политическим делам (защищал И.П.Каляева и других), входил в литературнолекторскую группу МК РСДРП. Группа собиралась на квартире Жданова, в марте 1906 г. ее посетил приехавший в Москву Ленин. В.С.Войтинский ссылается на рассказ Жданова о том, как Большевистский центр вел с ним переговоры об организации изготовления в Москве фальшивых денег (Войтинский B. С. Годы побед и поражений. Берлин, 1924. Кн. 2. С. 104). Записка Жданова о ВЧК вряд ли могла удовлетворить большевистское руководство, и вскоре после этого он, по словам Луначарского, «печально, но героически» выступил против большевиков (Луначарский А.В. Великий переворот (Октябрьская революция). Пг., 1919. Ч. 1. С. 25).

.

Вопрос о составе чекистских кадров был предметом особого внимания новых властей. На открытые в 1918 г. инструкторские курсы ВЧК принимались члены РКП(б) «с образованием не ниже сельских школ» [707] РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 194. Л. 12.

. Вместе с тем записка Жданова подтверждает предположения относительно судьбы личного состава охранки. Сразу после Февральской революции Временное правительство упразднило департамент полиции, охранные отделения и отдельный корпус жандармов. К июлю 1917 г. среди служащих вновь образованного Главного управления по делам милиции 35,5 % составляли чиновники бывшего департамента полиции [708] Миролюбов А.А. Политический сыск России в 1914–1917 гг. Автореф. канд. дисс. М., 1988. С. 20–21.

. В кадетских кругах считалось несомненным, что Временное правительство допустило роковую ошибку, поддавшись общественному мнению и революционной демагогии: оно подорвало свои позиции, так как лишилось налаженного полицейского аппарата, а уволенные с полицейской службы влились «в ряды наиболее разбойных банд большевиков» [709] Набоков В. Временное правительство // Наше наследие. 1990. N® 5. С. 69.

.

Очевидно, это не относилось к руководителям царского полицейского ведомства, к самым видным провокаторам, к жандармским офицерам (П.П.Заварзин утверждал, что к концу гражданской войны их уцелело меньше 10 %, а начальник секретного отдела ОГПУ Т.Д.Дерибас называл в середине 20-х гг. в составе «многоликого объекта своей работы», то есть слежки, «40 тыс. царских охранников и провокаторов» [710] Заварзин П.П. Жандармы и революционеры; Воспоминания. Париж, 1930.С. 10–11; Измозик В. Глаза и уши режима // Московские новости. 1994. 23–30 янв. С. 7.

. С указанными оговорками факты участия тех или иных профессионалов из охранки в работе чрезвычайных комиссий не были невозможны, особенно на местах (прямую санкцию на их привлечение к работе в ВЧК ЦК РКП(б) дал в 1922 г.). Эти факты питали растущее разочарование в большевистском режиме: «… Прямо говорят, — писал Ленину большевик П.Г.Шевцов, — что нет диктатуры [пролетариата], есть «произвол обнаглевших отбросов интеллигенции с бывшими преступниками и аферистами — провокаторами и жандармами» [711] Неизвестная Россия. XX век. Вып. 1. С. 15; РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 630. Л. 292.

.

Интервал:

Закладка: