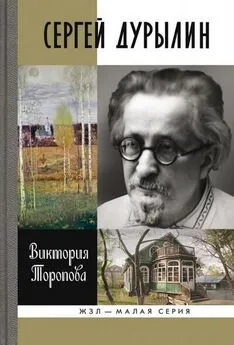

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

- Название:Сергей Дурылин: Самостояние

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03702-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние краткое содержание

Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).

Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.

Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.

знак информационной продукции 16 +

Сергей Дурылин: Самостояние - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пример Дурылиных не единичен. Вспомним А. Ф. и В. М. Лосевых. А. А. Тахо-Годи в книге «Лосев» пишет: «Брак, который может быть препятствием для ухода от мира, не страшит. Можно и в браке жить безгрешно, не плотски, духовно. <���…> Что же касается монастыря, то явные монастыри были закрыты и разогнаны, а потаённый монастырь — жизнь Алексия Фёдоровича и Валентины Михайловны в миру» [415] Тахо-Годи А. А. Лосев. М., 2007 (Серия «ЖЗЛ»), С. 127–128.

.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

В конце ноября 1933 года Сергей Николаевич уже в Москве, а Ирина Алексеевна в Киржаче готовится к переезду. Она упаковала все вещи, книги, особенно ценные с автографами, письма, рукописный архив, материалы-заготовки для будущих работ, всё, что перевезла в своём рюкзачке из Москвы за три года, и сдала багаж в железнодорожный пакгауз для отправки в Москву. И надо же было случиться, чтобы пакгауз в ту же декабрьскую ночь сгорел.

Потрясение от потери архива было так велико, что пришлось Ирине Алексеевне положить Сергея Николаевича в Клинику нервных болезней на Девичьем поле [416] Клиника нервных болезней им. А. Я. Кожевникова расположена на улице Россолимо. Основана в 1869 году.

. Но больные быстро прознали, что он батюшка, и потянулись к нему на беседу. У его палаты собирались очереди. Какой уж тут покой, какое лечение! Ведь он чужую боль всегда принимал на свои плечи. «Не могу отгонять от себя людей несчастных, скорбящих, жаждущих отвести душу», — пишет он Ирине Алексеевне. Кроме того, в палатах «адский холод», и действенного лечения он не получает. «Многое напоминает мне тот санаторий, в котором я лечился в 1927 году». То есть условия в Бутырской тюрьме. Пишет отчаянные записки: «Возьми меня, а то я никогда не поправлюсь» [417] Дурылин С. Н. Письма к И. А. Комиссаровой // МДМД. МА. КП — 525/37 и 525/39.

. Она забрала его. Восемнадцать дней в клинике (с 21 февраля по 10 марта) показались ему годами. Об этом времени Ирина Алексеевна вспоминает: «Уходить от него мне врачи не рекомендовали… Голова моя кругом шла: что делать? В то время нас сторонились знакомые, ибо только что закончились десятилетние ссылки Сергея Николаевича…»

Забрать забрала, а где жить? На Маросейке в комнате Виноградовых на 18 квадратных метрах (куда они прописались после Киржача) теперь стало пять человек.

Стиль открытки, отправленной Т. А. Сидоровой 24 января 1934 года, выдаёт разлад в душе Сергея Николаевича: «О моих бедах ты, верно, знаешь. <���…> Я не только лишён возможности работать и устраивать жизнь в Москве, но должен лечь в клинику, чтобы вовсе не лишиться всяких сил для работы и жизни. <���…> У меня погибли книги, рукописи. Живу в тесноте великой» [418] ОР РГБ. Ф. 599. К. 4. Ед. хр. 37.

.

Однажды на улице у букиниста Ирина Алексеевна купила комплект театрального ежегодника, все 12 книжек с приложениями. Отдала за него последние деньги, но была вознаграждена, увидев, как обрадовался Сергей Николаевич, даже прослезился: «Всю жизнь мечтал купить, не было денег». Это был перст Божий. И начала оттаивать душа у Сергея Николаевича. Ирина Алексеевна при первой возможности покупала для него книги, преимущественно по театру. Начал он писать статьи в журнал «Декада», в «Литературное наследство», в «Звенья».

Переход к занятиям театром произошёл для Дурылина естественно. Он с юности был страстным поклонником Малого и Художественного театров. Годами собирал материал об актёрах, спектаклях (афиши, пригласительные билеты, вырезки из газет с рецензиями, выписки из воспоминаний, фотографии, библиографию…). Периодически читал доклады, писал статьи. Им уже было написано несколько инсценировок произведений русских классиков.

Работа в области театроведения давала хотя и относительную, но всё же свободу в творчестве и была менее опасной, чем прежние исследования религиозных аспектов произведений его любимых писателей. А это было немаловажно для опального Дурылина. И он со свойственной ему увлечённостью начал писать о театральных постановках, актёрах, драматургах, истории театра. Из-под пера Дурылина ежегодно выходило от сорока до ста работ — книг, статей, текстов докладов. Монографии, творческие портреты артистов, анализы спектаклей, история драматургической классики на сцене, статьи к юбилеям, а также и литературоведческие работы.

Анализ драматургических произведений Дурылин всегда связывал с их сценическим воплощением. В его работах органически сочетается литературоведение с театроведением: «Артём, Станиславский, Чехов», «Лермонтов и романтический театр», «Пушкин и Щепкин», «История одной дружбы. Островский и Чайковский», «Драматургия оперы в Николаевскую эпоху», «Горький на сцене», «Гоголь и театр» и др. В книге «Пушкин на сцене» Дурылин впервые проследил сценическую историю пушкинской драматургии.

Дурылина интересовали параллели в разных областях искусства, и благодаря широкому интеллектуальному кругозору он с лёгкостью выстраивал их и в своих работах: «Репин и Гаршин (из истории русской живописи и литературы)», «Врубель и Лермонтов», «Пушкин и Даргомыжский», «Тютчев в музыке»; и в своих размышлениях. Из томской ссылки он пишет З. В. Работновой: «Музыка у меня здесь — только в воспоминании — и в поэзии. В ней есть свои Бах, Моцарт, Шопен, Глинка… Мне кажется, что они есть и в живописи. Одна параллель просто бросается в глаза: это Мусоргский — Суриков. Давно уже указывали на треугольник: Чайковский — Чехов — Левитан. А я особенно люблю двоицу: Пушкин — Глинка» [419] С. Н. Дурылин и его время. Кн. 1. С. 462.

. Иногда он выстраивает сочетания, которые позволяют резче подчеркнуть индивидуальность: «Л. Толстой и К. Леонтьев». Метод сопоставления литературы, живописи и музыки Дурылин считал очень перспективным и свой приоритет исчислял с работы 1926 года «Репин и Гаршин».

Целый ряд работ посвящён разбору современных спектаклей и истории постановок русской классики на сцене: «„Мещане“.Сценическая история пьесы в советские годы» (1941), «„Горе от ума“ — и „На всякого мудреца довольно простоты“ на сцене Московского Малого театра» (1938), «Пьеса и спектакль. — А. Н. Островский. „Бедность не порок“ на сцене Малого театра» (1948), доклад «А. П. Чехов на провинциальной сцене» и др. Дурылин считал, что пьесы Грибоедова, Гоголя, Островского были созданы дважды: когда их написали авторы и когда их сыграли актёры Малого театра. Актёров он признавал полноправными соавторами пьес.

В своих книгах об артистах Дурылин воссоздаёт живые образы на сцене, не описывает, а показывает игру актёров. Как ему это удавалось? Дурылин подчёркивал, что исследователь театра не должен путать текст литературный, прошедший цензуру и рассчитанный на читателя, и текст театральный, текст суфлёрский, по которому актёр играл. Так, обнаружив пометки в суфлёрском экземпляре пьесы «Отелло» (в Малом театре мавра играл А. П. Ленский): «входит (к Дездемоне. — В. Т.) с фонарём и греет руки», а рядом с репликами Отелло, когда его мучают сомнения ревности, пометку: «не подавать» реплику, Дурылин понимает, что Ленский играл не ревность, а доверчивость Отелло, что совпадало с трактовкой этого образа Пушкиным. Сальвини, Росси [420] Томмазо Сальвини (1829–1915) и Эрнесто Росси (1827–1896) — итальянские актёры, играли ведущие роли в пьесах Шекспира, в том числе и роль Отелло.

врывались, а Ленский входил, переживая внутренние муки, и грел дрожащие руки над фонарём. Очевидно, была игра теней от рук.

Интервал:

Закладка: