Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

- Название:Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894 краткое содержание

В первый том входят произведения, написанные В. И. Лениным в 1893–1894 годах, – в начальный период его революционной деятельности.

Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

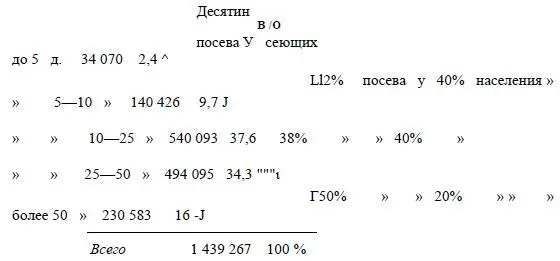

Естественно, что вышеуказанные различия в количестве земли и инвентаря обусловливают собой и различия в размере посевной площади. Количество десятин посева, приходящееся на каждый двор 6-ти групп, было приведено выше. Общее количество посевной площади крестьянства Таврической губернии распределяется между группами следующим образом:

Цифры эти говорят сами за себя. Следует только добавить, что средней посевной площадью, при которой семья может жить только земледелием, Постников считает (с. 272) – 16–18 дес. посева на двор.

III

В предыдущей главе были сведены данные, характеризующие степень имущественного обеспечения крестьян и размеры их хозяйства в разных группах. Теперь следует свести данные, определяющие характер хозяйства крестьян различных групп, способ и систему ведения хозяйства.

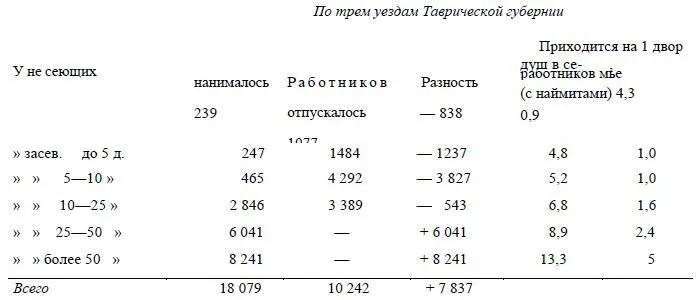

Остановимся прежде всего на том положении Постникова, что «производительность крестьянского труда и рабочая способность семьи значительно повышаются с увеличением размеров хозяйства и употреблением машин» (с. X). Автор доказывает это положение, исчисляя, сколько приходится работников и рабочего скота на данную посевную площадь в разных экономических группах. При этом пользоваться данными о составе семей невозможно, так как «низшие экономические группы часть своих работников отпускают на сторону в батраки, а высшие группы принанимают к себе батраков» (с. 114). Таврическая земская статистика не дает числа нанимаемых и отпускаемых рабочих, и Постников вычисляет приблизительно это количество, исходя из данных земской статистики о количестве дворов, нанимавших работников, и из расчета, сколько необходимо работников на данный размер пахотной площади. Постников признает, что эти вычисленные данные не могут претендовать на полную точность, но он думает, что его расчет может значительно изменить состав семьи только в 2-х высших группах, потому что в остальных число наймитов небольшое. Сравнивая вышеприведенные данные о составе семей с нижеследующей таблицей, читатель может проверить правильность этого взгляда:

Сравнивая этот последний столбец с данными о составе семей, мы видим, что Постников несколько уменьшил число рабочих в низших группах и увеличил – в высших. Так как цель его – доказать, что с увеличением размеров хозяйства уменьшается число рабочих на данную посевную площадь, то, следовательно, приблизительные выкладки автора могли скорее ослабить, чем усилить это уменьшение.

После этого предварительного расчета, Постников дает такую таблицу соотношений посевной площади с количеством работников, рабочего скота, затем населения вообще в разных группах крестьян (с. 117):

«Таким образом, с увеличением размера хозяйства и запашки у крестьян расход по содержанию рабочих сил, людей и скота, этот главнейший расход в сельском хозяйстве, прогрессивно уменьшается и у многосеющих крестьян делается почти в 2 раза менее на десятину посева, чем у групп с малой распашкой» (с. 117).

То положение, что расход на работников и рабочий скот является преобладающим в сельском хозяйстве, автор подтверждает ниже на примере подробного бюджета одного меннонитского {6}хозяйства: из всего расхода 24,3 % составляет расход для хозяйства; 23,6 % – расход на рабочий скот и 52,1 % – на работников (с. 284).

Своему заключению о повышении производительности труда по мере повышения размеров хозяйства Постников придает большое значение (что видно и из приведенной выше цитаты, помещенной им в предисловии), и нельзя не признать его действительную важность – во-первых, по изучению экономического быта нашего крестьянства и характера хозяйства в различных группах; во-вторых, по общему вопросу о соотношении мелкой и крупной культуры. Этот последний вопрос сильно запутан многими авторами, и главной причиной путаницы было то, что сравнивались хозяйства неоднородные, поставленные в различные общественные условия, отличающиеся по самому типу ведения хозяйства; сравнивались, напр., хозяйства, в которых доход извлекается посредством производства сельскохозяйственных продуктов, с хозяйствами, в которых доход извлекается эксплуатацией нужды других хозяйств в земле (напр., хозяйства крестьянское и помещичье в эпоху, непосредственно следующую за реформой 1861 г. {7}). Постников совершенно свободен от этой ошибки и не забывает основного правила сравнения: чтобы сравниваемые явления были однородны.

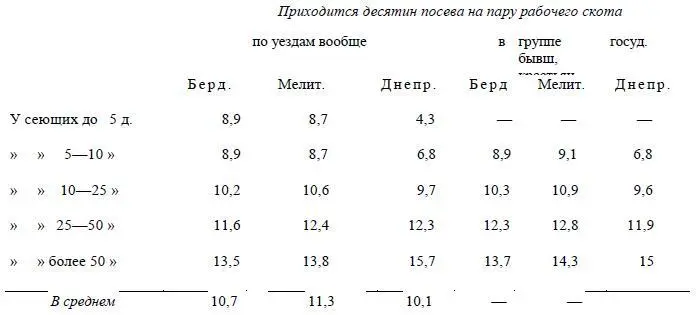

Подробнее доказывая свое положение относительно Таврических уездов, автор приводит данные, во-первых, по каждому уезду отдельно; во-вторых, отдельно для русского населения, именно самой многочисленной его группы – бывш. государственных крестьян (с. 273–274):

Вывод тот же: «в хозяйстве малого размера относительное число рабочего скота на данную площадь посева превышает в 1 l^ —2 раза это же число в «полном» крестьянском хозяйстве. Тот же закон подворная перепись обнаруживает и для всех других, более мелких групп: бывш. помещ. крестьян, арендаторов и пр., и во всех, даже самых небольших районах местности, ограниченных размером одной волости и даже одного селения» (с. 274).

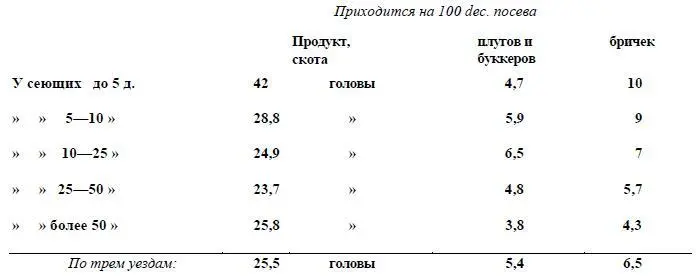

Соотношение между размерами посева и расходами хозяйства оказывается не в пользу мелких хозяйств также и по отношению к другого рода расходу: содержанию мертвого инвентаря и продуктивного скота.

Мы выше видели, с какой быстротой возрастает число и того и другого на 1 двор от низшей группы к высшей. Если расчислить этот инвентарь на данную площадь посева, то получим уменьшение его от низшей группы к высшей (с. 318):

«Эта таблица показывает, что с возрастанием посева на двор наиболее крупный инвентарь (орудия обработки и перевозки) прогрессивно уменьшается в числе на данную площадь посева, а потому в хозяйстве высших групп расход по содержанию орудий обработки почвы и перевозки должен быть на десятину относительно менее. Группа с посевом до 10 дес. на двор представляет некоторое исключение: она имеет сравнительно менее орудий обработки, чем следующая группа с посевом 16 дес. на двор, но лишь потому, что в ней многие работают не собственным инвентарем, а наемным, что отнюдь не сокращает расходов на инвентарь» (с. 318).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: