Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Название:Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России краткое содержание

Третий том содержит произведение В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», написанное им в 1896–1899 годах и изданное отдельной книгой в 1899 году. В том включается также статья Ленина «Некритическая критика», напечатанная в мае – июне 1900 года, явившаяся ответом на рецензию одного из «легальных марксистов» на эту книгу.

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

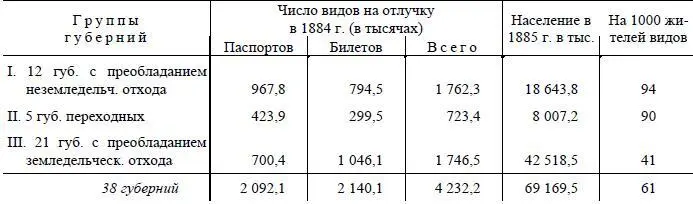

«Эти цифры показывают, что отхожие промыслы сильнее развиты в первой группе, чем в третьей… Затем из приведенных цифр видно, что соответственно различию групп разнообразится и самая продолжительность отлучек на заработки. Там, где преобладают неземледельческие отхожие промыслы, продолжительность отлучек оказывается гораздо значительнее» («Дело», 1886, № 7, с. 134).

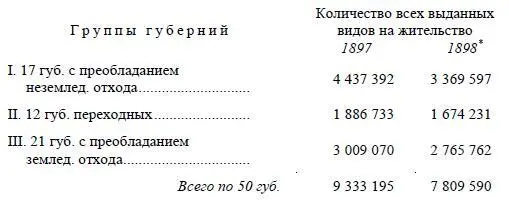

Наконец, указанная выше статистика производств, облагаемых акцизом и пр., дает нам возможность распределить число выданных видов на жительство по всем 50 губерниям Европейской России. Внося указанные поправки в группировку г. Весина и распределяя по тем же трем группам недостающие за 1884 г. 12 губерний (к группе I – Олонецкую и Псковскую; к гр. II – Прибалтийские и Сев. – Западные, т. е. 9 губ.; к гр. Ill – Астраханскую), получаем такую картину:

* Между прочим. Автор обзора этих данных (l. c., гл. VI, стр. 639) объясняет уменьшение выдачи паспортов в 1898 году уменьшением отхода летних рабочих в южные губернии вследствие неурожая и распространения с.-х. машин. Это объяснение никуда не годится, ибо всего меньше сократилось число выданных видов на жительство в группе III, всего больше – в группе I. Сравнимы ли приемы регистрации в 1897 и 1898 гг.? (Прим. по 2-му изд.)

Отхожие промыслы, по этим данным, значительно сильнее в I группе, чем в III.

Итак, не подлежит сомнению, что подвижность населения в неземледельческой полосе России несравненно выше, чем в земледельческой. Число неземледельческих отхожих рабочих должно быть выше, чем земледельческих, и составлять не менее трех миллионов человек.

О громадном и все усиливающемся росте отхода свидетельствуют все источники. Паспортный доход с 2,1 млн. руб. в 1868 г. (1,75 млн. руб. в 1866 г.) возрос до 4,5 млн. руб. в 1893/94 г., т. е. увеличился более чем вдвое. Число выданных паспортов и билетов увеличилось в Московской губ. с 1877 по 1885 г. на 20 % (мужских) и на 53 % (женских); по Тверской губ. с 1893 по 1896 г. на 5,6 %; по Калужской губ. с 1885 по 1895 г. на 23 % (а число месяцев отлучки на 26 %); по Смоленской губ. со 100 тыс. в 1875 г. до 117 тыс. в 1885 г. и до 140 тыс. в 1895 г.; по Псковской губ. с 11 716 в 1865–1875 гг. до 14 944 в 1876 г. и до 43 765 в 1896 г. (мужских). По Костромской губ. в 1868 г. выдавалось 23,8 паспорта и билета на 100 мужчин, 0,85 на 100 женщин, а в 1880 г. – 33,1 и 2,2. И т. д. и т. д.

Подобно отвлечению населения от земледелия в города, неземледельческий отход представляет из себя явление прогрессивное. Он вырывает население из заброшенных, отсталых, забытых историей захолустий и втягивает его в водоворот современной общественной жизни. Он повышает грамотность населения [714]и сознательность его [715], прививает ему культурные привычки и потребности [716]. Крестьян влекут в отход «мотивы высшего порядка», т. е. большая внешняя развитость и вылощенность питерщика; они ищут «где лучше». «Питерская работа и жизнь считаются легче деревенской» [717]. «Все деревенские жители называются серыми и, что странно, нисколько не обижаются на это название, и сами называют себя таковыми, сетуя на родителей, не отдавших их учиться в С.-Петербург. Впрочем, нужно оговориться, что и эти серые жители деревни далеко не так серы, как в чисто земледельческих местностях: они невольно перенимают внешность и привычки от питерщиков, столичный свет косвенно проливается и на них» [718]. В Ярославской губернии (кроме примеров обогащения) «еще другая причина гонит всякого из его дома. Это – общественное мнение, которое человеку, не жившему в Петербурге или где-нибудь, а занимающемуся земледелием или каким-нибудь ремеслом, присваивает на всю его жизнь название пастуха, и такому человеку трудно найти себе невесту» («Обзор Яросл. губ.», II, 118). Отход в города повышает гражданскую личность крестьянина, освобождая его от той бездны патриархальных и личных отношений зависимости и сословности, которые так сильны в деревнях [719]… «Первостепенным фактором, поддерживающим существование отхода, является рост самосознания личности в народной среде. Освобождение от крепостной зависимости, давнишнее уже общение наиболее энергичной части сельского населения с жизнью городской давно пробудили в ярославском крестьянстве желание отстоять свое «я», выбиться из бедственного и зависимого положения, на которое его обрекали условия деревенской жизни, к достаточному, независимому и почетному… Крестьянин, живя на заработках на стороне, чувствует себя свободнее, а также равноправнее с лицами прочих сословий, и потому сельская молодежь все сильнее и сильнее стремится в город» («Обзор Яросл. губ.», II, 189–190).

Отход в города ослабляет старую патриархальную семью, ставит женщину в более самостоятельное положение, равноправное с мужчиной. «Сравнительно с оседлыми местностями, солигалическая и чухломская семья» (самые отхожие уезды Костр. губ.) «гораздо менее крепка не только в смысле патриархальной власти старшего, но даже и в отношениях между родителями и детьми, мужем и женою. От сыновей, отправляемых в Питер с 12 лет, конечно, нельзя ожидать сильной любви к родителям и привязанности к родительскому крову; они становятся невольно космополитами: «где хорошо, там и отечество»« [720]. «Привыкшая обходиться без мужской власти и помощи, солигаличанка вовсе не похожа на забитую крестьянку земледельческой полосы: она независима, самостоятельна… Побои и истязания жен здесь редкое исключение… Вообще равенство женщины с мужчиной сказывается почти везде и во всем» [721].

Наконец – last but not least [722] – неземледельческий отход повышает заработную плату не только уходящих наемных рабочих, но и остающихся.

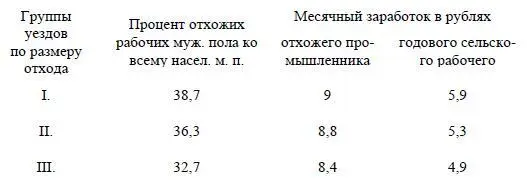

Всего рельефнее выражается этот факт в том общем явлении, что неземледельческие губернии, отличаясь более высокой заработной платой, чем земледельческие, привлекают из последних сельских рабочих [723]. Вот интересные данные по Калужской губ.:

«Эти цифры вполне поясняют… те явления, 1) что отхожие промыслы влияют на повышение заработной платы в сельскохозяйственном производстве и 2) что они отвлекают лучшие силы населения» [724]. Повышается не только денежная, но и реальная заработная плата. В группе уездов, дающих на 100 работников не менее 60 отходчиков, средняя плата годовому батраку – 69 руб. или 123 пуда ржи; в уездах с 40–60 % отхожих рабочих – 64 руб. или 125 пуд. ржи; в уездах, дающих менее 40 % отходчиков, – 59 руб. или 116 пуд. ржи [725]. По этим же группам уездов процент корреспонденции с жалобами на недостаток рабочих правильно понижается: 58 %—42 %—35 %. В обрабатывающей промышленности заработная плата выше, чем в земледелии, и «промыслы, по отзыву очень многих гг. корреспондентов, способствуют развитию в крестьянской среде новых потребностей (чай, ситцы, сапоги, часы и т. д.), повышают общий уровень последних и таким путем влияют на повышение заработной платы» [726]. Вот типичный отзыв одного корреспондента: «Недостаток» (в рабочих) «всегда полный, а причина та, что подгородное население избаловано, работают в мастерских железных дорог и служат там же. Близость Калуги и базары в ней постоянно собирают окрестных жителей для продажи яиц, молока и т. п., и затем огульное пьянство в трактирах; причина та, что все население стремится к большому жалованью и ничегонеделанию. Жить в сельских рабочих считается стыдом, а стремятся в города, где и составляют пролетариат и золотые роты; деревня же страдает от неимения дельных и здоровых работников» [727]. Такую оценку отхожих промыслов мы с полным правом можем назвать народническою. Г-н Жбанков, напр., указывая, что уходят не лишние, а «необходимые» работники, замещаемые пришлыми земледельцами, находит «очевидным», что «такие взаимные замещения очень невыгодны» [728]. Для кого, о г. Жбанков? «Жизнь в столицах прививает многие культурные привычки низшего разбора и наклонность к роскоши и щегольству, что уносит напрасно (sic!!) много денег» [729]; расход на это щегольство и пр. большею частью «непроизводителен» (!!) [730]. Г. Герценштейн прямо вопит о «показной цивилизации», «широком разгуле», «бесшабашном кутеже», «диком пьянстве и дешевом разврате» и пр. [731]. Московские статистики из факта массового отхода выводят прямо необходимость «мер, которые бы уменьшили потребность в отхожих заработках» [732]. Г-н Карышев рассуждает об отхожих промыслах: «Одно лишь увеличение крестьянского землепользования до размеров, достаточных для удовлетворения главнейших (!) потребностей семьи, может разрешить эту серьезнейшую проблему нашего народного хозяйства» [733].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: