Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Название:Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России краткое содержание

Третий том содержит произведение В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», написанное им в 1896–1899 годах и изданное отдельной книгой в 1899 году. В том включается также статья Ленина «Некритическая критика», напечатанная в мае – июне 1900 года, явившаяся ответом на рецензию одного из «легальных марксистов» на эту книгу.

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Два следующие столбца показывают распределение в крестьянстве рабочего скота и всего скота. Процентные доли скота очень незначительно отличаются от процентных долей посева: это и не могло быть иначе, так как количество рабочего скота (а также и всего скота) определяет размер посева и в свою очередь определяется им.

Следующий столбец показывает долю разных групп крестьянства в общей сумме торговых и промышленных заведений. Пятая часть дворов (зажиточная группа) сосредоточивает около 1/ 2этих заведений, а 1/ 2дворов бедноты – лишь около 1/ 5 [85], то есть «промыслы», выражающие превращение крестьянства в буржуазию, сосредоточиваются преимущественно в руках наиболее состоятельных земледельцев. Зажиточные крестьяне вкладывают, следовательно, капитал и в земледелие (покупка земли, аренда, наем рабочих, улучшение орудий и пр.), и в промышленные заведения, и в торговлю, и в ростовщичество: торговый и предпринимательский капитал находятся в тесной связи, и от окружающих условий зависит, какая из этих форм капитала получает преобладание.

Данные о дворах с «заработками» (первый столбец слева, в числе отрицательных признаков) характеризую! тоже «промыслы», имеющие однако противоположное значение, знаменующие превращение крестьянина в пролетария Эти «промыслы» сосредоточены в руках бедноты (на 50 % дворов 60–90 % всего числа дворов с заработками), тогда как зажиточные группы принимают в них ничтожное участие (не надо забывать, что мы не могли точно отделить хозяев от рабочих и в этом разряде «промышленников»). Стоит сопоставить данные о «заработках» с данными о «торгово-промышленных заведениях», чтобы видеть полную противоположность двух типов «промыслов», чтобы понять, какую невероятную путаницу создает обычное смешение этих типов.

Дворы с батраками оказываются везде сосредоточенными в группе зажиточного крестьянства (на 20 % дворов 5–7 десятых всего числа батрацких хозяйств), которое (несмотря на свою большесемейность) не может существовать без «дополняющего» его класса сельскохозяйственных рабочих. Мы видим здесь наглядное подтверждение тому положению, которое высказано было выше: именно, что сопоставлять число батрацких хозяйств с общим числом крестьянских «хозяйств» (в том числе и с «хозяйствами» батраков) – нелепо. Гораздо правильнее сопоставлять число батрацких хозяйств с одной пятой долей крестьянских дворов, ибо зажиточное меньшинство сосредоточивает около 3/ 5или даже 2/ 3у всего числа батрацких хозяйств. Предпринимательский наем рабочих в крестьянстве далеко превосходит наем рабочих из нужды, по недостатку семейных рабочих на долю 50 % неимущего и малосемейного крестьянства падает лишь около 1/ 10всего числа батрацких хозяйств (и здесь, впрочем, в число неимущих попали лавочники, промышленники и пр., нанимающие рабочих вовсе не из нужды).

Последний столбец, показывающий распределение улучшенных орудий, мы могли бы озаглавить, по примеру г. В. В., так «прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве». Наиболее «справедливым» оказывается распределение этих орудий в Новоузенском уезде Самарской губернии, где у пятой части зажиточных дворов – только 73 орудия из 100, а у половины дворов бедноты – целых три штуки из сотни.

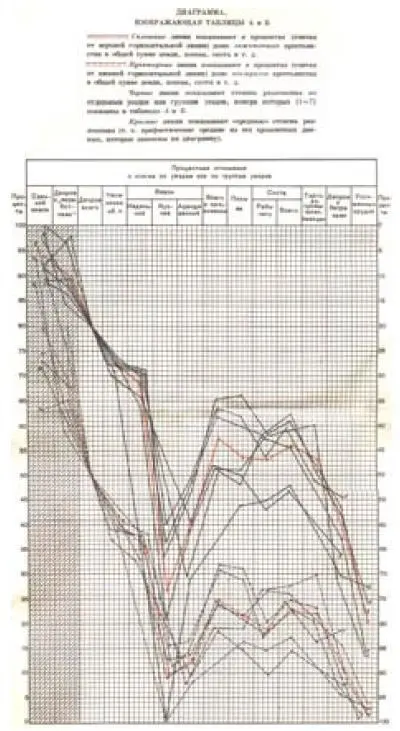

Переходим к сравнению различных местностей по зелени крестьянского разложения. На диаграмме явственно выделяются в этом отношении два рода местностей: в Таврической, Самарской, Саратовской и Пермской губерниях разложение земледельческого крестьянства оказывается заметно сильнее, чем в Орловской, Воронежской, Нижегородской губерниях. Линии первых четырех губерний идут на диаграмме ниже средней красной линии, а линии последних трех губерний идут выше средней, т. е. показывают меньшее сосредоточение хозяйства в руках зажиточного меньшинства. Первого рода местности – наиболее многоземельные и строго земледельческие (в Пермской губернии выделены земледельческие части уездов), с экстенсивным характером земледелия. При таком характере земледелия разложение земледельческого крестьянства легко учитывается и сказывается поэтому наглядно. Наоборот, в местностях второго рода мы видим, с одной стороны, такое развитие торгового земледелия, которое нашими данными не учитывается, например, посевы конопли в Орловской губернии. С другой стороны, мы видим здесь громадное значение «промыслов», как в смысле работы по найму (Задонский уезд Воронежской губ.), так и в смысле неземледельческих занятий (Нижегородская губерния). Значение обоих этих обстоятельств в вопросе о разложении земледельческого крестьянства громадно. О первом (различия формы торгового земледелия и сельскохозяйственного прогресса в различных местностях) мы уже говорили. Значение второго (роль «промыслов») не менее очевидно. Если в данной местности масса крестьянства состоит из батраков, поденщиков или промысловых наемных рабочих с наделом, то разложение земледельческого крестьянства выразится здесь, разумеется, очень слабо [86]. Но для правильного представления о деле надо сопоставить этих типичных представителей сельского пролетариата с типичными представителями крестьянской буржуазии. Воронежский поденщик с наделом, уходящий на «заработки» на юг, должен быть сопоставлен с таврическим крестьянином, производящим громадные посевы. Калужский, нижегородский, ярославский плотник должен быть сопоставлен с ярославским, московским огородником или крестьянином, держащим скот для продажи молока, и т. д. Точно так же, если масса местного крестьянства занята обрабатывающей промышленностью, получая от своих наделов лишь небольшую часть средств к жизни, – то данные о разложении земледельческого крестьянства должны быть дополнены данными о разложении промыслового крестьянства. В V главе мы и займемся этим последним вопросом, теперь же нас занимает лишь разложение типично земледельческого крестьянства.

X. Итоговые данные земской статистики и военно-конской переписи {43}

Мы показали, что отношения между высшей и низшей группами крестьянства отмечаются именно томи чертами, которые характерны для отношении сельской буржуазии к сельскому пролетариату, – что эти отношения замечательно однородны в самых различных местностях с самыми различными условиями; – что даже числовые выражения этих отношений (т. е. процентные доли групп в общем количестве посева, скота и пр.) колеблются в очень небольших, сравнительно, пределах. Естественно является вопрос: насколько эти данные об отношениях между группами в разных местностях можно утилизировать для составления представления о группах, на которые распадается все русское крестьянство? Другими словами: по каким сведениям можно судить о составе и взаимоотношении высшей и низшей группы во всем русском крестьянстве?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: