Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Название:Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России краткое содержание

Третий том содержит произведение В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», написанное им в 1896–1899 годах и изданное отдельной книгой в 1899 году. В том включается также статья Ленина «Некритическая критика», напечатанная в мае – июне 1900 года, явившаяся ответом на рецензию одного из «легальных марксистов» на эту книгу.

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

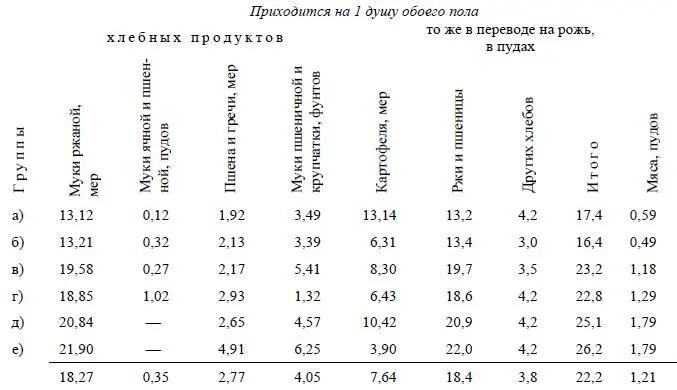

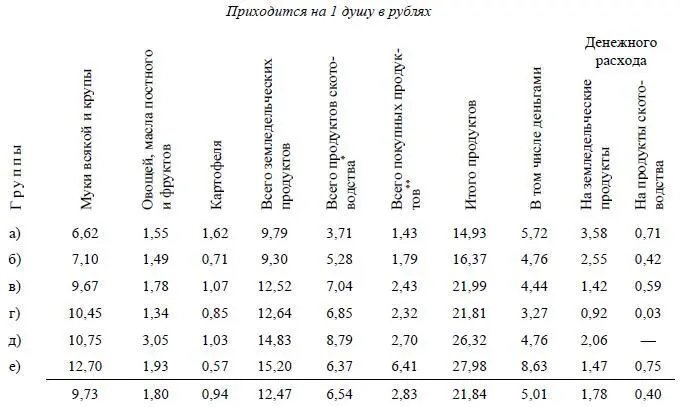

(В) Посмотрим теперь на данные о жизненном уровне крестьян. Расход на пищу натурой показан в «Сборнике» не весь. Мы выделяем главное: земледельческие продукты и мясо [106].

Из этой таблички видно, что мы были правы, соединяя безлошадных и однолошадных крестьян вместе и противополагая их остальным. Отличительный признак названных групп крестьянства – недостаток питания и ухудшение его качества (картофель). Однолошадный крестьянин питается даже хуже, в некоторых отношениях, чем безлошадный. Общая «средняя» даже по этому вопросу оказывается совершенно фиктивной, прикрывая недостаточное питание массы крестьян – удовлетворительным питанием состоятельного крестьянства, которое потребляет почти в полтора раза больше земледельческих продуктов и втрое более мяса [107], чем беднота.

Для сравнения остальных данных о питании крестьян все продукты должны быть взяты по их ценности – в рублях:

* Говядины, свинины, свиного сала, баранины, коровьего масла, молочных продуктов, кур и яиц.

** Соли, рыбы соленой и свежей, сельдей, водки, пива, чая и сахара.

Итак, общие данные о питании крестьян подтверждают сказанное выше. Ясно выделяются три группы: низшая (безлошадные и однолошадные), средняя (двух– и трехлошадные) и высшая, которая питается почти вдвое лучше, чем низшая. Общая «средняя» стирает обе крайние группы. Денежный расход на пищу оказывается и абсолютно и относительно наибольшим в двух крайних группах: у сельских пролетариев и у сельской буржуазии. Первые покупают больше, хотя потребляют меньше среднего крестьянина, покупают самые необходимые земледельческие продукты, в которых они испытывают нужду. Последние покупают больше, потому что потребляют больше, расширяя особенно потребление неземледельческих продуктов. Сопоставление этих двух крайних групп наглядно показывает нам, как создастся в капиталистической стране внутренний рынок на предметы личного потребления [108].

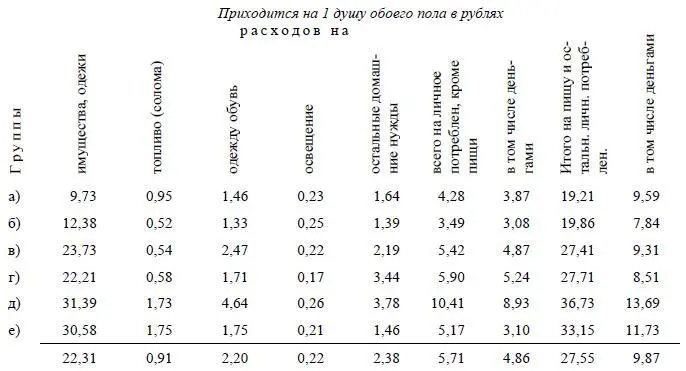

Остальные расходы на личное потребление таковы:

Эти расходы не всегда правильно рассчитывать на 1 душу об. пола, так как, например, стоимость топлива, освещения, домашнего обзаведения и пр. не пропорциональна числу членов семьи.

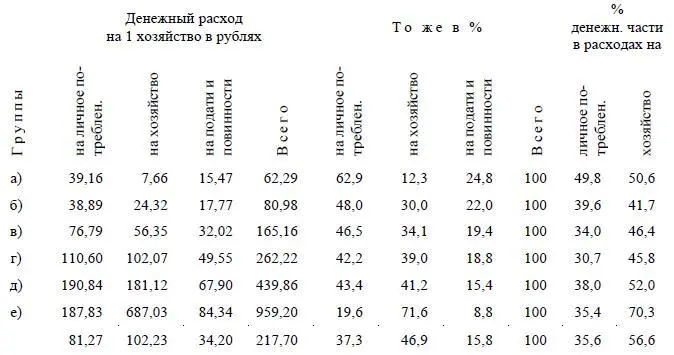

И эти данные показывают разделение крестьянства (по высоте жизненного уровня) на три различные группы. При этом обнаруживается следующая интересная особенность: денежная часть расхода на все личное потребление оказывается наибольшей в низших группах (около половины расхода – деньгами у о), тогда как в высших группах денежный расход не поднимается, составляя лишь около трети. Каким образом примирить это с вышеотмеченным фактом, что процент денежного расхода вообще повышается в обеих крайних группах? Очевидно, в высших группах денежный расход направлен главным образом на производительное потребление (расходы на хозяйство), тогда как в низших – на личное потребление. Вот точные данные об этом:

Следовательно, превращение крестьянства в сельский пролетариат создает рынок главным образом на предметы потребления, а превращение его в сельскую буржуазию создает рынок главным образом на средства производства. Иначе говоря, в низших группах «крестьянства» мы наблюдаем превращение рабочей силы в товар, в высших – превращение средств производства в капитал. Оба эти превращения и дают именно тот процесс создания внутреннего рынка, который установлен теорией по отношению к капиталистическим странам вообще. Поэтому-то Фр. Энгельс и писал о голоде 1891 года, что он означает создание внутреннего рынка для капитализма {49} – положение, не понятное для народников, которые видят в разорении крестьянства лишь упадок «народного производства» {50}, а не превращение патриархального хозяйства в капиталистическое.

Г-н Н. —он написал целую книгу о внутреннем рынке, не заметив процесса создания внутреннего рынка разложением крестьянства. В своей статье: «Чем объяснить рост наших государственных доходов?» («Новое Слово», 1896, № 5, февраль) он касается этого вопроса в следующем рассуждении: таблицы доходов американского рабочего показывают, что, чем ниже доход, тем больше, относительно, расход на пищу. Следовательно, если уменьшается потребление пищи, то еще более уменьшается потребление других продуктов. А в России уменьшается потребление хлеба и водки, значит уменьшается также потребление других продуктов, из чего следует, что большее потребление состоятельного «слоя» (стр. 70) крестьянства более чем уравновешивается понижением потребления массы. – В этом рассуждении три ошибки: во-1-х, подменяя крестьянина рабочим, г. Н. —он перепрыгивает через вопрос; дело идет именно о процессе создания рабочих и хозяев. Во-2-х, подменив крестьянина рабочим, г. Н. —он сводит все потребление к личному, забывая о производительном потреблении, о рынке на средства производства. В-З-х; г. Н. —он забывает, что процесс разложения крестьянства есть в то же время процесс смены натурального хозяйства товарным, что, следовательно, рынок может создаваться не увеличением потребления, а превращением натурального потребления (хотя бы и более обильного) в денежное или платящее потребление (хотя бы и менее обильное). Мы видели сейчас по отношению к предметам личного потребления, что безлошадные крестьяне меньше потребляют, но больше покупают, чем среднее крестьянство. Они становятся беднее, получая и расходуя в то же время больше денег, – а именно обе эти стороны процесса и необходимы для капитализма [109].

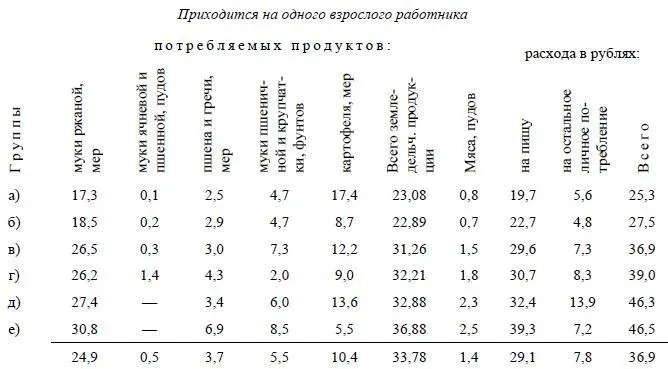

В заключение воспользуемся бюджетными данными для сравнения жизненного уровня крестьян и сельских рабочих. Рассчитывая размеры личного потребления не на 1 душу населения, а на одного взрослого работника (по нормам нижегородских статистиков в указанном выше сборнике), получаем такую табличку:

Для сопоставления с этим данных о жизненном уровне сельских рабочих, мы можем взять, во-1-х, средние цены на труд. За 10 лет (1881–1891) средняя плата годовому батраку в Воронежской губернии была 57 руб., считая же и содержание – 99 руб. [110], так что содержание стоило 42 рубля. Размеры личного потребления батраков и поденщиков с наделом (безлошадных и однолошадных крестьян) стоят ниже этого уровня. Стоимость всего содержания семьи составляет лишь 78 руб. у безлошадного «крестьянина» (при семье в 4 души) и 98 руб. у однолошадного (при семье в 5 душ), т. е. меньше, чем стоит содержание батрака. (Мы исключили из бюджетов безлошадного и однолошадного расходы на хозяйство и на подати и повинности, ибо надел сдается в этой местности не дешевле, чем за подати.) Как и следовало ожидать, положение рабочего, привязанного к наделу, оказывается хуже, чем положение рабочего, свободного от этой привязи (мы пе говорим уже о том, в какой громадной степени прикрепление к наделу развивает отношения кабалы и личной зависимости). Денежный расход батрака несравненно выше, чем денежный расход на личное потребление у однолошадного и безлошадного крестьянина. Следовательно, прикрепление к наделу задерживает рост внутреннего рынка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: