Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Название:Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России краткое содержание

Третий том содержит произведение В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», написанное им в 1896–1899 годах и изданное отдельной книгой в 1899 году. В том включается также статья Ленина «Некритическая критика», напечатанная в мае – июне 1900 года, явившаяся ответом на рецензию одного из «легальных марксистов» на эту книгу.

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наем «земляных работников» «кустарями-хозяевами составляет вообще очень распространенное явление во всех промышленных губерниях. Мы встречаем, напр., указания на наем земледельческих батраков богатыми рогожниками Нижегородской губернии. Скорняки той же губернии нанимают земледельческих работников, приходящих обыкновенно из чисто земледельческих окрестных селений. Занимающиеся сапожным промыслом «крестьяне-общинники Кимрской волости находят выгодным нанимать для обработки своих полей батраков и работниц, приходящих в Кимры во множестве из Тверского уезда и соседних местностей». Красильщики посуды Костромской губ. посылают своих наемных рабочих, в свободное от промысловых занятий время, на полевые работы [347]. «Самостоятельные хозяева» (сусальщики Владимирской губ.) «имеют особых полевых работников»; поэтому бывает, что у них хорошо обработаны поля, хотя они сами «сплошь да рядом совсем не умеют ни пахать, ни косить» [348]. В Московской губернии к найму «земляных работников» прибегают многие промышленники помимо тех, данные о которых приведены в нашей таблице, напр., булавочники, войлочники, игрушечники посылают своих рабочих и на полевые работы; камушники {87}, сусальщики, пуговичники, картузники, медношорники держат земледельческих батраков и т. д. [349]Значение этого факта, – найма земледельческих рабочих крестъянатла-промышленниками, – очень велико. Он показывает, что даже в мелких крестьянских промыслах начинает сказываться то явление, которое свойственно всем капиталистическим странам и которое служит подтверждением прогрессивной исторической роли капитализма, именно: повышение жизненного уровня населения, повышение его потребностей. Промышленник начинает смотреть сверху вниз на «серого» земледельца с его патриархальной одичалостью и стремится свалить с себя наиболее тяжелые и хуже оплачиваемые сельскохозяйственные работы. В мелких промыслах, отличающихся наименьшим развитием капитализма, это явление сказывается еще очень слабо; промышленный рабочий только еще начинает дифференцироваться от сельскохозяйственного рабочего. На последующих стадиях развития капиталистической промышленности это явление наблюдается, как увидим, в массовых размерах.

Важность вопроса о «связи земледелия с промыслом» заставляет нас подробнее остановиться на обзоре тех данных, которые относятся к другим губерниям, кроме Московской.

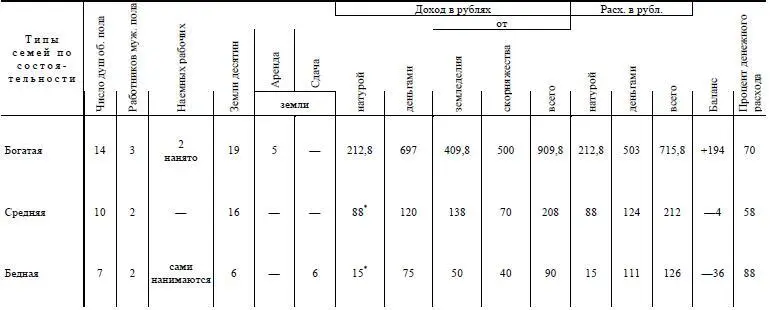

Нижегородская губерния. У массы рогожников земледелие падает, и они бросают землю; «пустырей» около 1/ 3озимого и 1/ 2ярового поля. Но для «зажиточных мужиков» «земля уже не злая мачеха, а мать-кормилица»: достаточно скота, есть удобрение, арендуют землю, стараются исключить свои полосы из передела и лучше ухаживают за ними. «Теперь свой брат богатый мужик стал помещиком, а другой мужик – бедняк от него в крепостной зависимости» («Труды куст. ком.», III, 65). Скорняки – «плохие землепашцы», но и здесь необходимо выделить более крупных хозяев, которые «арендуют землю у бедных односельцев» и т. д.; вот итоги типичных бюджетов скорняков разных групп: [см. таблицу на стр. 373. Ред .].

* «Труды куст. ком.», III, 38 и следующие. Указанные цифры определены приблизительно, по данным автора о том, на сколько времени хватает своего хлеба.

Параллельность разложения земледельцев и промышленников выступает здесь с полной очевидностью. О кузнецах исследователь говорит, что «промысел важнее земледелия», с одной стороны, для богачей-хозяев, с другой стороны, для «бобылей»-работников (ib., IV, 168).

В «Промыслах Владимирской губернии» вопрос о соотношении промысла и земледелия разработан несравненно обстоятельнее, чем в каком-либо другом исследовании. По целому ряду промыслов даны точные данные о земледелии не только «кустарей» вообще (подобные «средние» цифры, как явствует из всего вышеизложенного, совершенно фиктивны), а о земледелии различных разрядов и групп «кустарей», как-то: крупных хозяев, мелких хозяев, наемных рабочих; светелочников и ткачей; промышленников-хозяев и остального крестьянства; дворов, занятых местным и отхожим промыслом, и т. п. Общий вывод из этих данных, сделанный г-ном Харизоменовым, гласит, что если разбить «кустарей» на три категории: 1) крупные промышленники; 2) мелкие и средние промышленники; 3) наемные рабочие, то наблюдается ухудшение земледелия от первой категории к третьей, уменьшение количества земли и скота, увеличение процента «упалых» хозяйств и т. д. [350]К сожалению, г. Харизоменов взглянул на эти данные слишком узко и односторонне, не приняв во внимание параллельного и самостоятельного процесса разложения крестьян-земледельцев. Поэтому он и не сделал из этих данных неизбежно вытекающего из них вывода, а именно, что крестьянство и в земледелии и в промышленности раскалывается на мелкую буржуазию и сельский пролетариат [351]. Поэтому в описаниях отдельных промыслов он опускается нередко до традиционных народнических рассуждений о влиянии «промысла» вообще на «земледелие» вообще (см., напр., «Пром. Влад. губ.», II, 288; III, 91), т. е. до игнорирования тех глубоких противоречий в самом строе и промысла и земледелия, которые он сам же должен был констатировать. Другой исследователь промыслов Владимирской губернии, г. В. Пругавин, является типичным представителем народнических воззрений по данному вопросу. Вот образчик его рассуждения. Бумаготкацкий промысел в Покровском уезде «вообще не может быть признан вредным началом (sic!!) в сельскохозяйственной жизни ткачей» (IV, 53). Данные свидетельствуют о плохом земледелии массы ткачей и о том, что у светелочников земледелие стоит гораздо выше общего уровня (см. там же); из таблиц видно, что некоторые светелочники нанимают и сельских рабочих. Вывод: «промысел и земледелие идут рука об руку, обусловливая развитие и процветание друг друга» (60). Один из образчиков тех фраз, посредством которых затушевывается тот факт, что развитие и процветание крестьянской буржуазии идет рука об руку и в промысле и в земледелии [352].

Данные пермской кустарной переписи 1894/95 года показали те же самые явления: у мелких товаропроизводителей (хозяев и хозяйчиков) земледелие стоит всего выше и встречаются сельские работники; у ремесленников земледелие стоит ниже, а у кустарей, работающих на скупщиков, состояние земледелия наихудшее (о земледелии наемных рабочих и различных групп хозяев данных, к сожалению, не собрано). Перепись обнаружила также, что «кустари»-неземледельцы отличаются сравнительно с земледельцами: 1) более высокой производительностью труда; 2) несравненно более высокими размерами чистых доходов от промысла; 3) более высоким культурным уровнем и грамотностью." Все это – явления, подтверждающие сделанный выше вывод, что даже на первой стадии капитализма наблюдается тенденция промышленности поднимать жизненный уровень населения (см. «Этюды», с. 138 и следующие [353]).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: