Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901

- Название:Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901 краткое содержание

В четвертый том полного собрания Сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные им с начала 1898 по апрель 1901 года. Большинство их было написано в сибирской ссылке, остальные в Пскове и за границей в период организации газеты «Искра».

Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы нарочно выписали целиком это рассуждение, из которого г. Булгаков выводит, будто «уменьшение размеров предприятия под влиянием роста интенсивности есть чистая фантазия» (sic!), потому что это рассуждение рельефно показывает нам ту самую ошибку злоупотребления «данными статистики», от которой так убедительно предостерегал Каутский. Г-н Булгаков предъявляет к статистике площадей хозяйств требования, до смешного строгие, придает этой статистике такое значение, которого она никогда не может иметь. Почему, в самом деле, площадь пашни должна была «несколько» увеличиться? Почему интенсификация хозяйства (ведущая иногда, как мы видели, к продаже и сдаче в аренду крестьянам удаленных от центра кусков имения) не «должна» была передвинуть известное число хозяйств из высшего разряда в низший? почему она не «должна» была уменьшить площадь пашни хозяйств в 20–1000 гектаров [89]? В промышленной статистике уменьшение суммы производства крупнейших фабрик говорило бы об упадке крупного производства. Уменьшение же площади крупных имений на 1,2 % ровно ничего не говорит и не может говорить о размерах производства, нередко растущих с уменьшением площади хозяйства. Мы знаем, что в Европе вообще происходит то вытеснение зерновых хозяйств скотоводственными, которое особенно сильно в Англии. Мы знаем, что этот переход требует иногда уменьшения площади хозяйств, но не странно ли было бы выводить из уменьшения площади хозяйств упадок крупного производства? Поэтому, между прочим, «красноречивая таблица», приводимая г. Булгаковым на стр. 20-й и показывающая уменьшение числа крупных и мелких, увеличение числа средних (5–20 гектаров) хозяйств, имеющих скот для полевых работ, ровно ничего еще не доказывает. Это могло зависеть и от перемен в системах хозяйства.

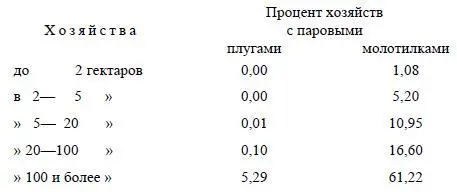

Что крупное сельскохозяйственное производство в Германии стало более интенсивным и более капиталистическим, это видно, во-первых, из роста числа сельскохозяйственных паровых машин: с 1879 по 1897 г. увеличение в пять раз. Г-н Булгаков совершенно напрасно ссылается в своем возражении на то, что абсолютное число всех вообще (а не паровых) машин у мелких хозяйств (до 20 гектаров) гораздо больше, чем у крупных, а также на то, что в Америке машины применяются при экстенсивном хозяйстве. Речь идет теперь не об Америке, а о Германии, в которой bonanza farms нет. Вот данные о проценте хозяйств в Германии (1895) с паровыми плугами и с паровыми молотилками:

И теперь, если все число паровых машин в сельском хозяйстве Германии упятерилось, – разве это не доказывает роста интенсивности крупного производства? Не надо только забывать, как это опять-таки делает г. Булгаков на стр. 21-ой, что рост размеров предприятия в сельском хозяйстве не всегда тождествен с ростом площади хозяйства.

Во-вторых, тот факт, что крупное производство стало более капиталистическим, виден из увеличения числа сельскохозяйственных служащих. Булгаков напрасно называет этот довод Каутского «курьезом»: «рост числа офицеров при уменьшении армии» – при уменьшении числа сельскохозяйственных наемных рабочих. Мы опять скажем: rira bien qui rira le dernier! [90]Об уменьшении числа сельскохозяйственных рабочих Каутский не только не забывает, но подробно показывает это для целого ряда стран; только факт этот здесь решительно ни при чем, потому что ведь и все сельское население убывает, а число пролетарских мелких земледельцев растет. Положим, что крупный помещик перешел от производства зерна к производству свекловицы с переработкой ее в сахар (в Германии 1871/72 г. было переработано 2,2 млн. тонн свекловицы, в 1881/82 г. 6,3 млн., в 1891/92 г. 9,5 млн., в 1896/97 г. 13,7 млн.). Отдаленные части имения он мог бы даже продать или сдать мелким крестьянам, особенно если жены и дети крестьян нужны ему как поденщики на свекловичных плантациях. Положим, что он вводит паровой плуг, вытесняющий прежних плугарей (в саксонских свекловичных хозяйствах – «образцовых хозяйствах интенсивной культуры» [91] – паровые плуги вошли теперь в общее употребление). Число наемных рабочих уменьшится. Число высших служащих (бухгалтеры, управляющие, техники и пр.) необходимо возрастет. Станет ли г. Булгаков отрицать, что мы видим здесь рост интенсивности и капитализма в крупном производстве? Станет ли он утверждать, что ничего подобного в Германии не происходит?

Чтобы закончить изложение VIII главы книги Каутского о пролетаризации крестьян, необходимо привести следующее место: «Что нас интересует здесь, – говорит Каутский вслед за цитированным нами выше и приведенным у г. Булгакова местом, – это тот факт, что пролетаризация сельского населения идет вперед в Германии, как и в других местах, несмотря на то, что тенденция к парцеллированию средних имений перестала действовать в Германии. С 1882 по 1895 г. число всех сельских хозяйств возросло на 281 000. Из этого числа громадное большинство падает на увеличение пролетарских хозяйств до 1 гектара. Эти хозяйства увеличились на 206 000.

«Как мы видим, движение сельского хозяйства – совсем особое, совершенно отличное от движения промышленного и торгового капитала. В предыдущей главе мы указали на то, что в сельском хозяйстве тенденция к централизации хозяйств не ведет к полному уничтожению мелкого производства. Когда эта тенденция заходит слишком далеко, она порождает противоположную тенденцию, так что тенденция к централизации и тенденция к парцелляции взаимно сменяют друг друга. Теперь мы видим, что обе тенденции могут действовать также рядом. Растет число сельских хозяйств, владельцы которых выступают на товарном рынке в качестве пролетариев, продавцов рабочей силы… У этих мелких сельских хозяев, как продавцов товара – рабочая сила, все существенные интересы общи с интересами промышленного пролетариата, а их землевладение не порождает у них антагонизма к этому последнему. Своя земля эмансипирует более или менее парцелльного крестьянина от торговца съестными припасами, но она не эмансипирует его от эксплуатации капиталистическим предпринимателем, все равно – промышленным или сельскохозяйственным» (S. 174).

В следующей статье мы изложим остальную часть книги Каутского и дадим общую оценку ее, рассматривая попутно те возражения, которые делает г. Булгаков в своей дальнейшей статье.

Статья вторая

I

В девятой главе своей книги («Растущие затруднения торгового земледелия») Каутский переходит к анализу противоречий, свойственных капиталистическому земледелию. Из тех возражений, которые делает г. Булгаков против этой главы и которые мы рассмотрим ниже, видно, что критик не вполне верно понял общее значение этих «затруднений». Есть такие «затруднения», которые, составляя «препятствие» полному развитию рационального сельского хозяйства, в то же время дают толчок развитию капиталистического земледелия. Напр., в числе «затруднений» Каутский указывает обезлюдение деревни. Несомненно, что выселение из деревни лучших и самых интеллигентных работников есть «препятствие» полному развитию рационального земледелия, но так же несомненно, что сельские хозяева борются с этим препятствием развитием техники, как-то: введением машин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: