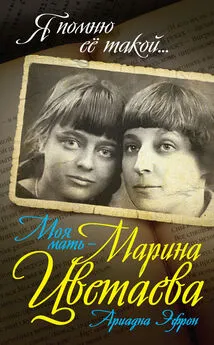

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева

- Название:Моя мать – Марина Цветаева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-906817-73-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева краткое содержание

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом… У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Моя мать – Марина Цветаева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Буквы и цифры были большевистские».

…«Бывший дом Соллогуба», в котором, по преданию, жила семья Ростовых из «Войны и мира», стал Дворцом Искусств с ранней весны 1919 года и по сей день принадлежит искусству: именно у его входа прибита дощечка с надписью «Союз писателей СССР». В 1918 году в этом здании помещался Народный Комиссариат по делам национальностей, единственное учреждение, в котором за всю свою жизнь служила или, вернее, сделала неудачную попытку служить Марина.

Этот дом – друг моего детства, единственный из друзей, за пять десятилетий сохранивший неизменными внешние свои черты; тогда, как и теперь, старинный особняк с колонным портиком являл собой прелестный образец столь лиричного в своей строгости «московского» классицизма, теперь, как и тогда, он обнимает и обрамляет крылатыми полукружиями своих флигелей парадный двор; только нынче подъезды к входу покрыты асфальтом да исчезли корявые и кудрявые яблоньки-китайки вдоль фасада главного здания.

Пока взрослые собирались, совещались, музицировали, беседовали, выступали в его комнатах, еще выглядевших «покоями», еще обитых штофом и кретоном и уставленных ампирной мебелью, мы, дети, играли в прятки в его гулких подвалах и носились по двору, который был первым нашим детским садом, дачей, всей природой, воплотившейся для нас в его деревца и кустарники, дичающие цветнички, лопушиные заросли.

Когда теперь, изредка, вхожу я в эти ворота, то невольно приостанавливаюсь: а где же мы, дети? отчего такая тишина?

В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом; на верхнем этаже правого флигеля летом 1919 года обитали Розенель, Луначарский и двое его мальчиков – сын и племянник. Эти последние, едва приехав и заслышав наши голоса, скатились вниз, прямо в какой-то наш «каравай, каравай, кого любишь – выбирай»; мальчики были одеты несколько аккуратнее нас, и главное, прочнее обуты. Чтобы не выделяться из «общей массы», они тут же, с места в карьер, схватили какие-то камешки, железяки, всерьез расковыряли свои башмаки и пошли скакать вместе с нами; напрасно мы ждали, что им за обувь попадет: нет, не попало!

Левый флигель, в узких келейках которого сам воздух казался анисового цвета из-за ломившейся в окна зелени, был населен «хозобслугой», с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники. Самым удивительным в их комнатах были печи, облицованные изразцами с аллегорическими рисунками и таинственными под ними подписями, вроде: «От старости зелье могила», «И не такие подъезжали», «Люби нас, ходи мимо» или «Не тогда жить, когда ноги мыть».

В палисаднике флигеля сохли на солнце лозунги и какие-то причудливые, фанерные, свежевыкрашенные конструкции, предназначавшиеся для праздничного и будничного оформления московских улиц; из открытых окон лились рулады шубертовских «Ручьев».

В разлатом привратном домике доживала свой век бывшая владелица особняка, в то время как дряхлая, полуслепая горничная, бывшая ее крепостная, доживала свой в одном из графских апартаментов – так рассудила советская власть. Обе старушки, опираясь каждая на свою клюку, мирно шествовали через двор – друг к другу в гости. К ним наведывались, просачиваясь из ближних переулков, еще старухи, – и простенькие, кургузенькие, в платочках, и прямоспинные, с генеральской выправкой, шуршавшие стеклярусом и щелкавшие складными лорнетами; «крепостная» на ощупь разводила самовар, и все пили морковный чай из недобитого – кобальт с золотом – сервиза, отчужденно следя за передвижениями слушателей и ревнителей искусств.

На заднем, хозяйственном, дворике размещались службы, тянулись грядки общественного огорода, паслась привязанная к колышку коза, верещал в «стайке» поросенок. Тут простирались владения семейства цыган – уборщицы Антонины Лазаревны, ее мужа, шофера, слесаря, мастера на все руки, в прошлом соллогубовского конюха, бабки Елизаветы Сергеевны и двоих детей. Все они, и стар, и млад, и мал, были добры, трудолюбивы и красивы, – такими на всю жизнь и запомнились. Конечно же, Марина часто заглядывала к ним и даже помогала Антонине Лазаревне в каком-то шитье, чтобы только слушать ее (лесковские) рассказы. Шутила, что напишет книжку «Цыганские сказки».

На этом же, цыганском, дворике первый директор Дворца Искусств, поэт-футурист Иван Рукавишников, проводил учения с красноармейцами, чередуя грамоту с ружейными приемами; он был рыж и краснолиц, одет в нечто полувоенное, полуоперное, подпоясан в несколько оборотов длинным шелковым шарфом а-ля калабрийский разбойник. Жена его Нина ведала московскими цирками; иногда она заезжала за мужем в экипаже, запряженном отслужившими свой артистический век, списанными с арены лошадьми. «Все смешалось в доме Ростовых», – шутила Марина. Рукавишниковской упряжке, умевшей танцевать вальс, посвятила она один из своих рассказов на французском языке – «Чудо с лошадьми».

Она любила Дворец, стоявший в те годы как бы на стыке искусств – уходящих и восходящих, ей нравилась атмосфера его концертов, дискуссий, чтений, его литературных вечеров, в которых она так охотно принимала участие, некая – переходная – камерность их и щадящая традиционность обстановки, отвлекавшая от тягот и забот вздыбленного быта.

Здесь, в этом самом доме с колоннами, собирался первый и последний творческий коллектив, к которому принадлежала Марина Цветаева; в этом столь разноголосом хоре звучал и ее еще звонкий и юный голос, которому было суждено так скоро стать трагическим «гласом вопиющего в пустыне» – эмиграции.

Подвиг

Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услыхала голос Марины: «Аля, Аля, иди скорей сюда!» Я иду к ней и вижу – на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: «Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя». Я говорю: «Я же Вас люблю душой». А Марина говорит: «Докажи это на деле!» Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять ли его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: «Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?» А она отвечает: «Бери его, где хочешь! Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь».

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: «Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!» (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: «Теперь вы правда поверили, что я вас люблю?» «Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание». Я обиделась и говорю: «Марина, я вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я вас ненавижу».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: