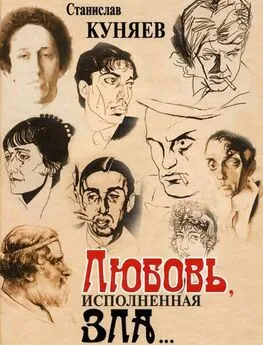

Станислав Куняев - Любовь, исполненная зла

- Название:Любовь, исполненная зла

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Куняев - Любовь, исполненная зла краткое содержание

Журнальная редакция

Представляем новую работу Ст. Куняева — цикл очерков о судьбах русских поэтов, объединённых под названием «Любовь, исполненная зла…» Исследуя корни трагедии Николая Рубцова, погибшего от руки любимой женщины, поэтессы Дербиной, автор показывает читателю единство историко культурного контекста, в котором взаимодействуют с современностью эпохи Золотого и Серебряного Веков русской культуры. Откройте для себя впечатляющую панораму искусства, трагических противоречий, духовных подвигов и нравственных падений, составляющих полноту русской истории XIX–XX веков.

Цикл вырос из заметок «В борьбе неравной двух сердец», которые публиковалась в первых шести номерах журнала "Наш современник" за 2012 год.

Любовь, исполненная зла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ещё более определённо высказался Лев Николаевич по поводу материнского окружения последних лет в разговоре с Михаилом Кралиным (исследователь привёл эти слова в своих воспоминаниях о Гумилеве):»Когда меня забирали, она осталась одна, худая, голодная, нищая. Когда я вернулся, она была уже другой: толстой, сытой и облепленной евреями, которые сделали всё, чтобы нас разлучить».

А о Цветаевой дочь вспоминала с леденящим душу удивлением и точностью детской памяти:

«Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребёнка, и вообще на детей. А Марина маленьких детей не любит. <���…> Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится. Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит» (декабрь 1918 г.) Дочери тогда было всего лишь 4 года.

После разрушительной и очистительной революционной бури, казалось бы, что все «Бродячие собаки», «Башни», «Привалы комедиантов», «Вены» должны были превратиться в прах, но не тут-то было. Дети Серебряного века, пережив ужасы гражданской войны и голодные годы военного коммунизма, вдруг встрепенулись — богемно-салонный быт начал возрождаться снова. Правда, со своими советско-нэповскими особенностями. В Москве на Тверской открылось «Кафе поэтов», Галина Серебрякова организовала свой салон более с политическим, нежели с литературным уклоном, стали популярными «никитинские субботники», но, конечно, самым известным местом, где собиралась литературная элита той эпохи, вежливо опекаемая чекистами, был салон в особняке Гендрикова переулка, где хозяйничала Лиля Юрьевна Брик с двумя своими фаворитами — Осипом Бриком и Владимиром Маяковским. Но Анна Ахматова, живущая в Ленинграде, чувствовала, что бриковский салон — это отнюдь не «Башня» Вячеслава Иванова времён её молодости:

«Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка попахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции»… И это она писала, симпатизируя Маяковскому, с которым не раз выступала вместе в 1915 году в «Бродячей собаке» и о котором вспоминала в 1940-м в «Поэме без героя», куда призрак великого поэта Революции был приглашён ею на дьявольский бал:

Полосатой наряжен верстой, —

Размалёванный пёстро и грубо —

Ты

Ровесник Маврийского дуба,

Вековой собеседник луны.

Не обманут притворные стоны…

Ты железные пишешь законы —

Хаммураби, ликурги, солоны

У тебя поучиться должны.

Существо это странного нрава.

Он не ждёт, чтоб подагра и слава

Впопыхах усадили его

В юбилейные пышные кресла…

То, что этот отрывок рисует маскарадный облик молодого Маяковского, А. А. призналась в своих комментариях к поэме. Но и без того стилистика поэмы свидетельствует, о ком идёт речь: «полосатой наряжен верстой» — гигантская нескладная фигура из пушкинских «Бесов»: «Там верстою небывалой он торчал передо мной». Речь идёт не только о росте Маяковского, а ещё и о том, что его неуклюжая, громоздкая роль в поэме была задумана как роль одного из главных действующих лиц российской истории, обозначенных Достоевским (а он тоже присутствует в поэме) в названии романа «Бесы»… «Размалёванный пёстро и грубо» — это, видимо, напоминание о жёлтой кофте автора «Облака в штанах»; «Вековой собеседник луны» — перекличка со строчкой Маяковского из «Юбилейного»: «В небе вон луна такая молодая, что её без спутников и выпускать рискованно», и «ведь у нас в запасе вечность» — тоже из «Юбилейного». «Он не ждёт, чтоб подагра и слава впопыхах усадили его в юбилейные пышные кресла» — это своеобразное эхо, оттолкнувшееся от названия «юбилейное» и от слов «сочтёмся славою, ведь мы свои же люди»…

Да и сама торжественно-высокая державинская стилистика ахматовского отрывка («Ты железные пишешь законы, Хаммураби, ликурги, солоны / у тебя поучиться должны») — «рифмуется» со стилистикой строк, исполненных в «повелительном наклонении» — «я знаю силу слов, я знаю слов набат», «слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря», «железки строк («железные законы») случайно обнаруживая» — и т. д. И тут, конечно, есть повод вспомнить, что «Поэма без героя» была начата А. А. в декабре 1940 года, и за несколько месяцев до этого ею было написано стихотворенье «Маяковский в 1913 году»:

Всё, чего касался ты, казалось

Не таким, как было до тех пор,

То, что разрушал ты, — разрушалось,

В каждом слове бился приговор.

………………

И уже отзывный гул прилива

Слышался, когда ты нам читал,

Дождь косил твои глаза гневливо,

С городом ты в буйный спор вступал.

Не только с городом, но и с миром. Однако дело не только в лексических и стилистических совпадениях, а в том, что традиции Серебряного века с их маскарадной мистификацией и одновременно с настоящими, а не карнавальными человеческими жертвоприношениями на алтарь искусства (самоубийства) в том или ином виде, но вросли в новые салоны, где, казалось бы, их обитатели должны были дышать сплошным воздухом революции, полным озона и оптимизма.

Из воспоминаний Л. Ю. Брик:

«Новый 1916 встретили весело. Ёлку подвесили в углу под потолком вверх ногами <���…> Все были ряженые. Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском халате. Шкловский в матроске, Эльза — Пьеро. Каменский обшил пиджак пёстрой набойкой, на щеке нарисована птичка, один ус светлый, другой чёрный. Я в красных чулках, вместо лифа цветастый русский платок. Остальные — чем чуднее, тем лучше. Чокались спиртом. Бурлюк рисовал небоскрёбы и трёхгрудых женщин».

В те времена главные лица салонов удивляли гостей всем, чем могли. Лиле Брик было далеко до Ахматовой, которая восхищала гостей в «Башне» Вячеслава Иванова не просто какими-то «красными чулками», а куда более изысканными «фокусами»:

«Один раз на ковре посреди собравшихся в кружок приглашённых Анна Ахматова показывала свою гибкость. Перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку, которую воткнула вертикально в коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая и одетая во что-то длинное, тёмное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо» (Л. Иванова. «Воспоминания», Париж, 1990).

А когда Маяковский через тринадцать лет после маскарада 1916 года решил организовать персональную выставку, а лефовцы потребовали сделать её коллективной, то все они собрались в Гендриковом переулке у Бриков и устроили такой очередной шабаш-маскарад, от которого пришла бы в восторг создательница «Поэмы без героя», если бы лефовцы догадались пригласить её. Режиссёром этой мистерии был Мейерхольд, который устраивал в 1913 году в Питере все тогдашние богемные зрелища:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: