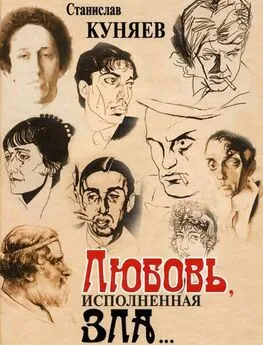

Станислав Куняев - Любовь, исполненная зла

- Название:Любовь, исполненная зла

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Куняев - Любовь, исполненная зла краткое содержание

Журнальная редакция

Представляем новую работу Ст. Куняева — цикл очерков о судьбах русских поэтов, объединённых под названием «Любовь, исполненная зла…» Исследуя корни трагедии Николая Рубцова, погибшего от руки любимой женщины, поэтессы Дербиной, автор показывает читателю единство историко культурного контекста, в котором взаимодействуют с современностью эпохи Золотого и Серебряного Веков русской культуры. Откройте для себя впечатляющую панораму искусства, трагических противоречий, духовных подвигов и нравственных падений, составляющих полноту русской истории XIX–XX веков.

Цикл вырос из заметок «В борьбе неравной двух сердец», которые публиковалась в первых шести номерах журнала "Наш современник" за 2012 год.

Любовь, исполненная зла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конечно, советским вождям никакая религия, кроме религии социализма, понравиться не могла. Но всё, что произнёс Жданов о творчестве Ахматовой и Зощенко, выглядит либеральным детским лепетом рядом с оценками Серебряного века многими знаменитыми людьми русской литературы.

Из выступления И. А. Бунина на юбилее газеты «Русские ведомости» 8 октября 1913 года:

«Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьёзность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый… Опошлен стих. Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы <���…> каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролёт в вечность», и садизм, и приятие мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм… Это ли не Вальпургиева ночь!»

В конце своего выступления, произнесённого, скорее всего, под влиянием Пушкинской речи Достоевского, Бунин высмеял творчество тех кумиров Серебряного века, «которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать безграничный индивидуализм, разнузданность все позволяющей личности, прославлять под видом утончённости разврат, <���…> прославлять смерть, квиэтизм и даже самоубийство».

В том же году Иван Бунин, когда ему задал вопрос какой-то газетный корреспондент: «Каково Ваше отношение к Пушкину», — ответил: «Никак я не смею относиться к нему». Об этом исчерпывающем ответе великого писателя не надо бы забывать, помня, как амикошонски относились к Пушкину кумиры Серебряного века.

В 1940 году известный русский философ Фёдор Степун, один из пассажиров «философского парохода», высланный в 1922 году советской властью в Европу, вспоминал о кумирах и нравах Серебряного века, о том, что его «мистически-эротическим манифестом была «Незнакомка»… «До чего велика, но одновременно мутна и соблазнительна была популярность Блока, видно и из того, что в то время, как сотни восторженных гимназисток и сельских учительниц переписывали в свои альбомы внушённые Блоку просительной ектенией строки:

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море

О всех забывших радость свою… —

проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикреплёнными к шляпам чёрными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок». Будь этот эротически-мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он, в известном смысле, был и её исповедничеством» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся», Лондон, 1990) Однако Александр Блок через десять лет сумел вырваться из паутины Серебряного века, осознав его тлетворную сущность.

…В мае 1918 года он встретился с молодыми поэтами Петербурга, которые жили стихами символистов, акмеистов, футуристов… «Барышня с глазами, как большие тусклые агаты, говорила спокойным и равнодушным тоном.

— До революции у нас был кружок из двенадцати человек. Мои родители называли его «клубом самоубийц». Действительно, не так давно пятеро из них покончили с собой: трое совсем, а двое не совсем; остальные разошлись как-то сами собою».

После этой встречи Блока провожал домой молодой поэт Валентин Стенич и рассказывал ему о себе и своих друзьях:

«Мы все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы наркоманы, опиисты, женщины наши — нимфоманки <���…> Нас ничего не интересует, кроме стихов. Все мы — пустые, совершенно пустые <���…>. Вы же ведь и виноваты в том, что мы такие…»

— Кто «мы?»— спросил Стенича Блок.

«Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы просили хлеба, а вы нам давали камень. — Я не сумел защититься; и не хотел; и… не мог» (А. Блок. «Русские денди»).

А незадолго до смерти, в апреле 1921 года Блок напишет в своём роде литературное завещание «Без божества, без вдохновенья», в котором, говоря об акмеизме, произнесёт своеобразный приговор многим модным поэтам Серебряного века:

«Если бы они все развязали себе руки. Стали хоть на минуту корявыми, неотёсанными, даже уродливыми, и оттого более похожими на свою родную, искалеченную, сожжённую смутой, развороченную разрухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют… Они хотят быть знатными иностранцами…» Высочайшим требованиям Блока к поэту, «похожему на свою родную, искалеченную, сожжённую смутой, развороченную разрухой страну», в то время соответствовал лишь один Сергей Есенин, автор «Пугачёва», «Страны негодяев», «Анны Снегиной», Сергей Есенин, о котором акмеистка Ахматова, прошедшая школу «Башни» Вяч. Иванова и «Бродячей собаки», в 30-х годах отзывалась так: «Сначала, когда он был имажинистом, его нельзя было раскусить, потому что это было новаторство. А потом, когда он просто стал писать стихи, сразу стало видно, что он плохой поэт. Он местами совершенно неграмотен <���…> В нем ничего нет — совсем небольшой поэт. Иногда ещё в нём есть задор, но какой пошлый! <���…> Пошлость. Ни одной мысли не видно… И потом такая чёрная злоба. Зависть. Он всем завидует…» (П. Н. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1, стр. 37). Но сколько зависти было в словах Ахматовой о Есенине, когда вся страна в 1965 году праздновала 70-летие поэта! Я был тогда со многими своими друзьями в Константиново, где многотысячное море людей пело, плясало, слушало и читало стихи любимого народного поэта. Но Чуковская вспоминает, что говорила Анна Андреевна в этот поистине незабываемый для России день:

«8 октября 65… Помолчали. — Вы заметили, — спросила она, — кто именно во всё горло чествует нынче Есенина?.. Зелинский, Сергей Васильев, Куняев, Прокофьев… Заметили, что Есенина выдвигают сейчас в противовес Маяковскому?»

Среди либералов широко распространено мнение, что Анна Ахматова, несмотря на цикл из 10 стихотворений, написанных и опубликованных к 70-летию вождя в 1950 году, была убеждённой антисталинисткой. Однако некоторые её исторические оценки противоречат этому убеждению. Любопытно то, что для Ахматовой Владимир Маяковский был куда более значимой фигурой в русской поэзии, нежели Сергей Есенин. В 1940 году она написала апологетическое стихотворение, посвящённое своему современнику по Серебряному веку, которое заканчивалось строчкой: «В каждом слове бился приговор» — «приговор» старому миру. Революционность Маяковского была куда ближе её душе, нежели народность Есенина, о котором товарищ Сталин не вспомнил ни разу в жизни, а Владимира Маяковского, подобно Ахматовой, объявил «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи». Так что полными антиподами Иосиф Сталин и Анна Ахматова, видимо, не были. Может быть, поэтому в стихотворном цикле 1950 года, о котором либеральная общественность старается забыть, как о досадном недоразумении из жизни поэтессы, есть несколько стихотворений, отмеченных печатью подлинного вдохновения и таланта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: